第十二章 北方政权对察举制的采用(第6/8页)

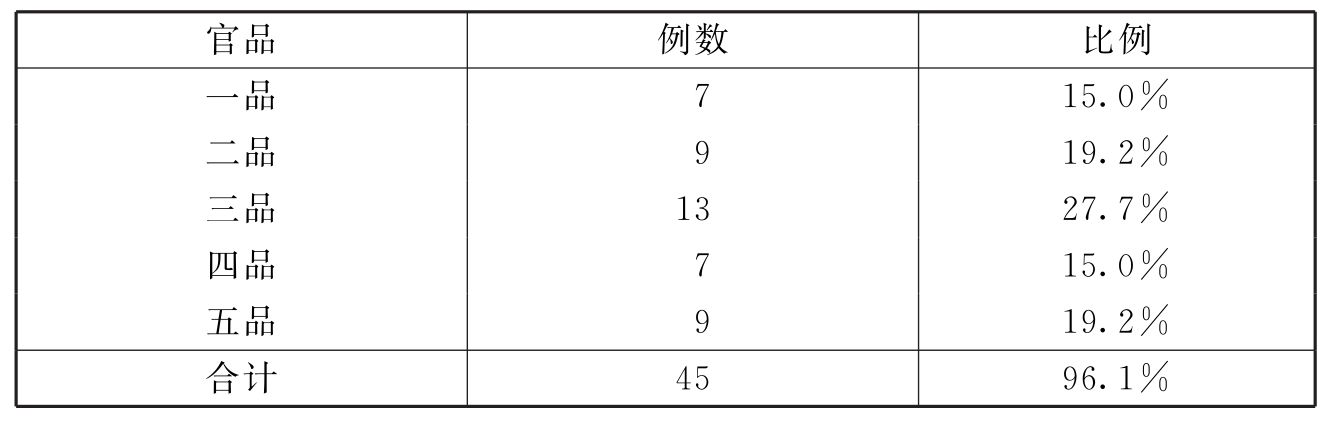

北魏所见学生之最终或最高仕官之可考者,我大略统计得47例。下面参照史传,并参考毛汉光编制之《北魏官吏总表》,将其中仕官曾达五品以上者之数量比例,列如表12—2:

表12—2

是北魏学生,最终成为中高级官僚者的比例,是非常之大的。其中最终成为三品以上官吏的,占61.9%。可见学校入仕,在北魏乃入仕华途。

三、魏、齐策试制度

北方政权在采用察举选官制度之时,大致沿用承袭了两晋南朝的考试程式,但大同之中亦有小异。从北魏、东魏到北齐的考试之法具有连续性,在此一并叙述。

北朝察举之中,秀才、孝廉二科是基本科目。秀才主要考试文学辞采,孝廉则主要考试经术章句。《魏书·崔亮传》记刘景安语:“朝廷贡秀才,止求其文,不取其理;察孝廉唯论章句,不及治道。”是秀才试文而孝廉试经。又同书《邢峦传》:“有司奏策秀孝,诏曰:秀孝殊问,经权异策,邢峦才清,可令策秀。”是主考秀才者,亦须选择文才清逸者,那么策试孝廉者,自然要经学渊博之士了。

《隋书·礼仪志》记云:

后齐每策秀孝,中书策秀才,集书策考贡士,考功郎中策廉良。皇帝常服,乘舆出,坐于朝堂中楹。秀孝各以班草对。其有脱误、书滥、孟浪者,起立席后,饮墨水,脱容刀。

又《通典》卷十四《选举二》亦引及此文,文字略异,并称“北齐选举,多沿后魏之制”。据此,北齐此制,当沿袭北魏而来。

皇帝亲临朝堂策试秀孝,魏、齐皆有其事。如《魏书·高祖孝文帝纪》太和十六年春正月:“戊辰,帝临思义殿,策问秀孝。”同书《灵皇后胡氏传》:“又亲策孝秀、州郡计吏于朝堂。”又《北齐书·武成帝纪》河清二年:“春正月乙亥,帝诏临朝堂策试秀才。”君主亲临朝堂策试,表示了王朝对这种面向汉族士人的选官制度的重视。

《隋书·礼仪志》“集书策考贡士”句,严耕望谓应作“集书策孝廉”之讹(3),其说是。其上下文明记所叙为“策秀孝”之制,则孝廉应有策试主司;又秀孝皆为“贡士”,不当于秀才、廉良之外别有“贡士”。“考”当作“孝”,“贡”当作“廉”,“士”字误衍。故集书省之所策,应为孝廉。《通典》又删“考”作“集书策贡士”,亦误。

《隋志》又言“考功郎中策廉良”,“廉良”不知为何事。汉有“廉吏”科,晋有“良吏”科,但北齐之“廉良”,似与此不同。宫崎市定释之为郡国计吏,颇有道理。(4)《隋书·礼仪志》四又记北齐考试计吏之制:

正会日(5),侍中黄门宣诏劳诸郡上计。劳讫付纸,遣陈土宜。字有脱误者,呼起席后立;书迹滥劣者,饮墨水一升;文理孟浪无可取者,夺容刀及席。既而本曹郎中考其文迹才辞可取者,录牒吏部,简同流外三品叙。

此处所记计吏笔试及惩罚办法,与前述秀孝、廉良策试之惩罚办法,完全相同。又前引之《魏书·灵皇后胡氏传》,有“亲策孝秀、州郡计吏于朝堂”语;同书《高祖孝文帝纪》太和七年春正月庚申诏,有“故具问守宰苛虐之状于州郡使者、秀孝、计掾,而对多不实,甚乖朕虚求之意”语。是北魏与秀孝同策者,确实还有计吏。

这种计吏笔试之法,始于西晋。《晋书·王浑传》记惠帝“尝访浑元会问郡国计吏方俗之宜”,王浑答曰:

旧三朝元会前计吏诣轩下,侍中读诏,计吏跪受……可令中书指宣明诏,问方土异同,贤才秀异,风俗好尚,农桑本务,刑狱得无冤滥,守长得无侵虐。其勤心政化兴利除害者,授以纸笔,尽意陈闻。以明圣指垂心四远,不复因循常辞。且察其答对文义,以观计吏人才之实。

奏上“帝然之”。据此推测,北齐之“廉良”,名目取自“廉吏”与“良吏”,而其身份,此时就是州郡计吏。计吏考试之主持者,是侍中、黄门;擢第之“本曹郎中”,当即尚书吏部之考功郎中,所以又言“考功郎中策廉良”。考试内容是“陈土宜”,同于西晋王浑之所议。从叙官时“简同流外三品叙”来看,计吏的身份官资是较为低下的。