第四章 把莫扎特雅利安化(第6/14页)

在这段时间里,安海瑟尔在一系列文章中不懈推广自己的作品。在他最早的一篇发表于1934年11月2日《人民观察家报》、标题为《德国的舞台,德国的莫扎特》(Der deutschen Bühne den deutschen Mozart)的文章里,他再次陈述在1931年10月号《音乐》杂志中已经提过的观点和例证,但语调比三年前苛责得多,对德国的歌剧院依然不愿接受他的《费加罗的婚礼》译本,他表现得特别痛苦。[177]但在专业期刊上,安海瑟尔总体较为克制,在比较他的译本和前人译本(包括莱维的)采用的不同手法时,分析得十分细致。[178]

在进行这大量的翻译和撰稿工作时,安海瑟尔同时在写《为了德国的莫扎特》(Für den deutschen Mozart)一书。该书出版于1938年,是他终生研究的集大成之作。在全书大部分篇幅里,安海瑟尔都在扩展在他早先的研究文章里就为人熟知的对文本和音乐之关系的极为辛劳的分析和语义学讨论。只有在一个题为“赫尔曼·莱维和其他犹太译者:犹太教在莫扎特和瓦格纳事务中的位置”(Hermann Levi und die anderen jüdischen Übersetzer:die stellung des Judentums zu Mozart und Wagner)的段落中,他向毫无学理的反犹主义投了降。[179]除了对赫尔曼·莱维加以人身攻击,他在此采取的论述手法是我们所熟悉的阴谋论,即,犹太人为了对抗瓦格纳,将莫扎特霸占为他们最喜爱的作曲家。安海瑟尔认为,因为不可避免的局势,这种阴谋论在莫扎特生前就开始了。他提出,莫扎特在18世纪80年代定居维也纳后,如果想从哈布斯堡宫廷获宠,那在剧本作者方面就别无选择:

犹太人会想要把莫扎特变成他们最喜爱的作曲家;他们甚至觉得自己是他的遗产的护卫者,甚至可能想过给他打上“犹太同仁”的标签。毕竟他们可以争辩说,达·蓬特这个改信基督的犹太人成了莫扎特最重要的意大利歌剧的剧本作者!然而,他们却忘了,或过于轻易地隐藏了这样的事实,即,遭到意大利人深重压迫、为了让自己的艺术得到认可而进行着最艰苦的战斗的莫扎特,不得不用一个被认可的、在宫廷有影响力的剧本作者才能在维也纳得到上演机会。皇帝约瑟夫二世在1784年就任命达·蓬特为官方的宫廷剧作家,而且委约这些创作的也是皇帝本人。实情是,只有被皇帝命令上演的歌剧才能保证得到上演。[180]

6.一份强调了安海瑟尔《费加罗的婚礼》译本之流传广泛的广 告。

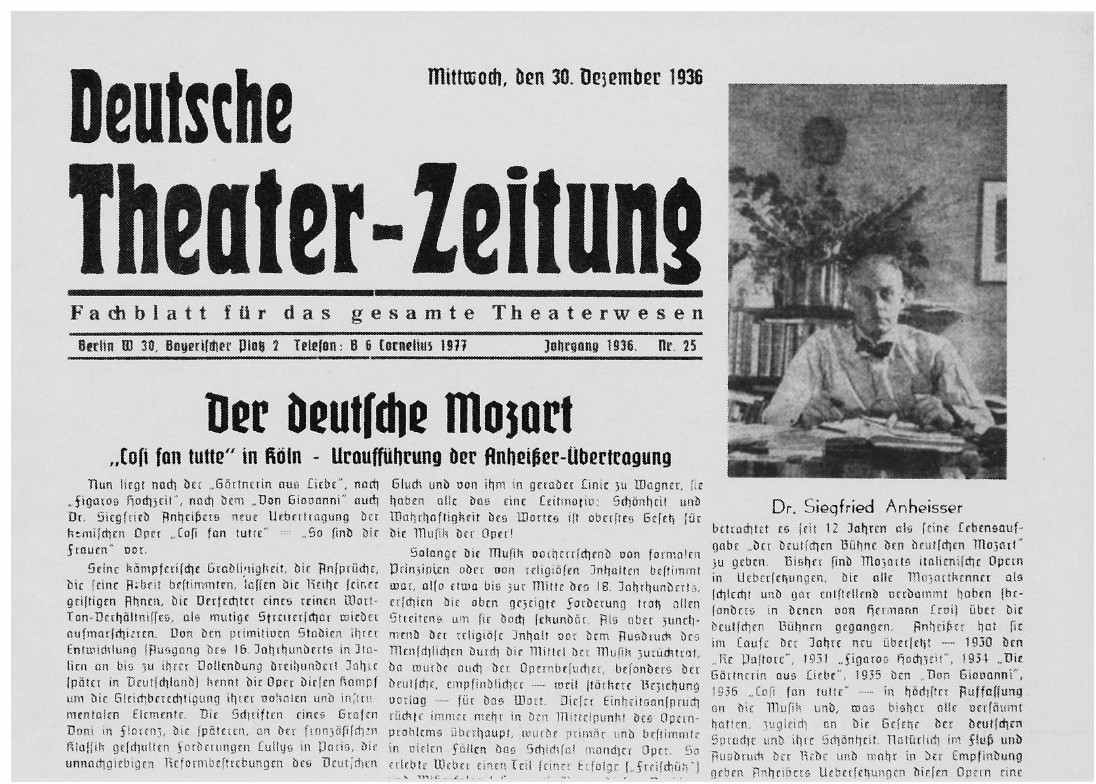

7.当时推广安海瑟尔莫扎特歌剧译本的戏剧刊物文章。

在抛出“是莫扎特的天才为‘达·蓬特这个矮人’的文本注入生命力”的观点后,安海瑟尔说,他的最终目的远不只是彻底压制莱维的译本,“因为……我不只是想把莱维的译本撇到一旁,而是想把达·蓬特的犹太文本替换成新的、雅利安的诗艺”[181]。换言之,正如卡尔·尼森(Carl Niessen)在《为了德国的莫扎特》的后记中所解释的,安海瑟尔的驱动力是让莫扎特歌剧重归德国人所有的壮志,这才是“正义的”归属:

安海瑟尔为年轻人重新争回了德国的莫扎特,这是我们民族戏剧之未来所倚赖的唯一要点。他以不再侮辱常识的方式,以完全符合这天籁之精神的语感,完成了这一重任。[182]

赫尔曼·罗特的《唐·乔万 尼》

尽管仍有某些剧院残存着不愿放弃已经长期使用的莱维译本的心态,1934年至1938年出版的演出统计和诸多广告显示,安海瑟尔和NSKG已基本上成功地说服德国的许多歌剧院使用他的译本。例如,到1935年12月,安海瑟尔版《费加罗的婚礼》已在科隆、柏林、波鸿(Bochum)、波恩、不伦瑞克、杜伊斯堡、法兰克福、哈尔贝尔斯塔特(Halberstadt)、哈雷(Halle)、汉波恩(Hamborn)、凯泽斯劳滕(Kaiserslautern)、克雷费尔德(Krefeld)、莱比锡和明斯特(Münster)上演。[183]此外,根据《为了德国的莫扎特》一书所列的信息,有76个剧院在安海瑟尔于1938年去世前就把他的《唐·乔万尼》加入了常规剧目。[184]然而,尽管形势明显偏向于他,他离完全独霸莫扎特德译本市场可离得很远。派系政治在纳粹德国屡见不鲜,因而其他译者不可避免地会想让德国的歌剧院采用他们的莫扎特译本,而不是他的。