第四章 把莫扎特雅利安化(第5/14页)

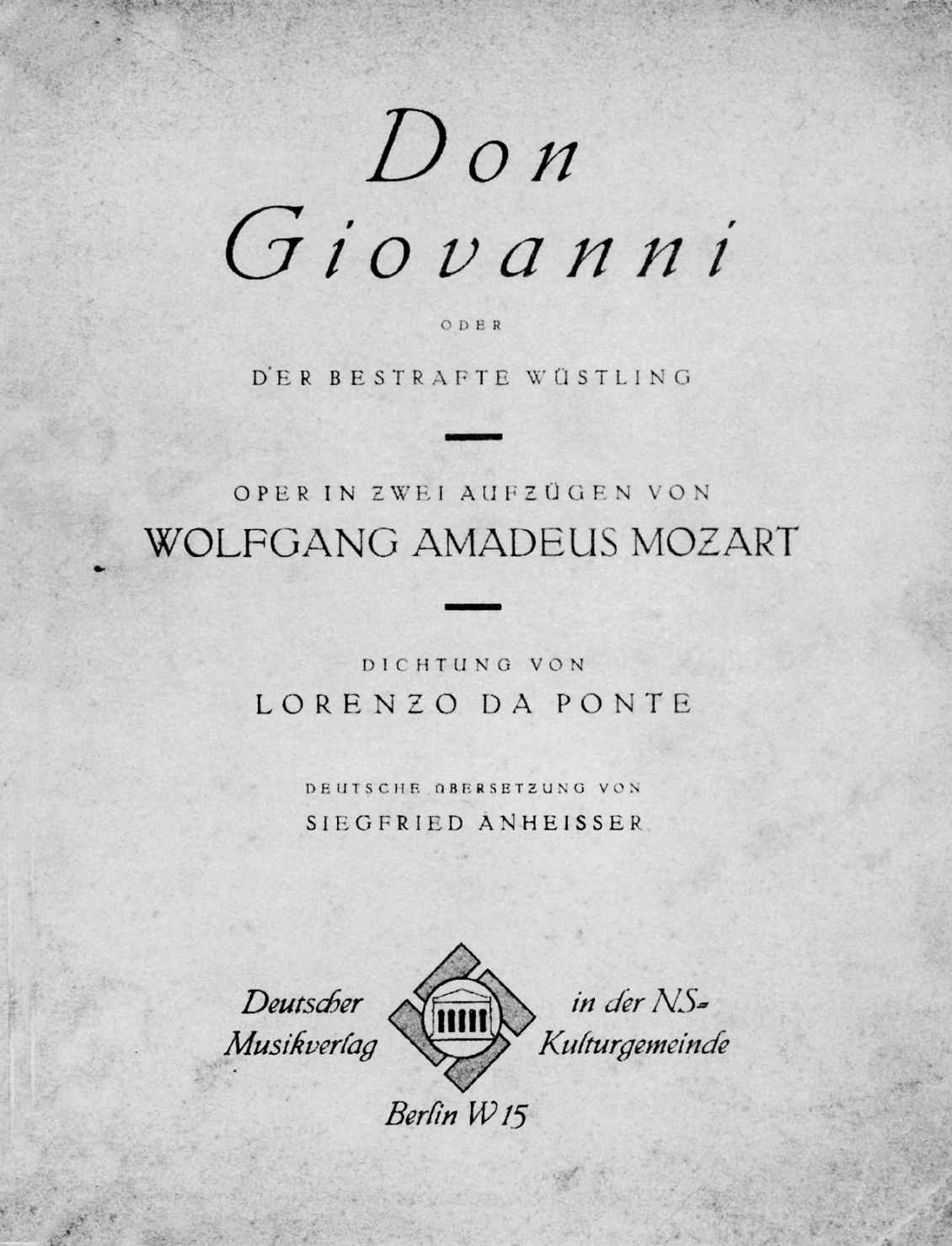

5.使用齐格弗里德·安海瑟尔1935年“雅利安化”德译本的《唐·乔万尼》钢琴缩谱封 面。

既然已经出版安海瑟尔的两个译本,并承担他的《费加罗的婚礼》改编版的发行任务,NSKG及其《音乐》期刊就着手最广泛地传播他的大作。1934年起,《音乐》期刊有效地展开了一场为作者造势的宣传运动,频繁刊载了不同评论家赞赏安氏作品具有深刻德国特质的文章和评论。[168]与此同时,这份刊物还特别热衷于点名批评仍在上演莱维译本的歌剧院。柏林国家歌剧院首当其冲。1935年11月,批评家赫伯特·盖里克在评论该歌剧院上演的《女人心》时,强烈反对理查·施特劳斯在场刊上对“赫尔曼·莱维那几乎典范性的译本”的赞扬。[169]

几个月后,《音乐》因德累斯顿国家歌剧院全新制作《唐·乔万尼》却依然使用莱维译本而对其大肆挞伐:

演出只有一个严重的污点。它用了赫尔曼·莱维那老朽的译本(而场刊谨慎地掩盖了这一事实)……众所周知,莱维的译本力有不逮,而且,我们有齐格弗里德·安海瑟尔的译本。安氏的译本是以德语之精神打造的,同时也贯穿了莫扎特音乐的精神,和他几年前翻译《费加罗的婚礼》用的是一样的方式。在我们看来,重点剧院应该起到示范作用,而不是把给莱维译本的尸体镀上艺术的亮色当成自己的任务。[170]

针对赫尔曼·莱维的封杀从1936年起加速了。那年四月,赫尔曼·基勒(Hermann Killer)在评论柏林市民歌剧院上演的德语版《费加罗的婚礼》时,强调了一点,即“不用说,莱维的改编在今天的德国已无立足之地”[171]。弗里德里希·赫尔佐格(Friedrich Herzog)语气更强。在评论1937年1月安海瑟尔版《女人心》的首次演出时,他请求帝国戏剧局(Reichstheaterkammer)的高层权威确认安海瑟尔版的首选地位并规定莱维版演出为非法。[172]这一立场,1937年2月13日的《人民观察家报》有更强烈的表态:

之前那位糟糕的莫扎特德译者是个犹太人这一点,只能更鼓励我们投入斗争;而安海瑟尔的文本更新工作也总是遭到犹太人及其同谋的攻击!每一个德国人显然都会同意,既然已经有了好的德译本,那么,只因为院墙中某些“多少有些地位的人”一想到要重学台词就绝望得发抖,只因为他们墨守成规地把他们的赞助人莱维的名字漆在大门上并想以“传统”的名义封锁每一个能透进德国精神之新鲜空气的缝隙而在德国的剧院仍然上演莱维的坏译本,就必须被看作“德国的污点”。[173]

支持安海瑟尔、反对莱维的运动也在纳粹党罗森堡一脉的核心圈子之外的地方获得了支持。例如,汉斯·西科尔斯基博士(Dr Hans Sikorski)在1936年和1937年写信给宣传部的汉斯·辛克尔,谴责柏林青年剧院(Berlin Youth Theatre)上演使用赫尔曼·莱维译本的制作。西科尔斯基是德国戏剧作家和戏剧作曲家出版和销售处的负责人,安海瑟尔出版物销量上涨,他也直接获利,因此他希望辛克尔能利用他的影响力来确保德国广播界权威机构禁止播送用莱维译本的演出。[174]

其他对此表示支持的重要人物包括顶尖莫扎特学者路德维希·席德迈尔博士。他在1935年10月4日的《科隆日报》表扬了NSKG推广“齐格弗里德·安海瑟尔博士那敏锐贴切的译本”的努力,这个译本成功地以“其最纯粹、未受损害的形式”呈现了莫扎特的作品,把它“从19世纪的层层迷雾中解救出来”,“终于终结了德国歌剧舞台上盛行的滑稽译本”。[175]相似地,著名男中音格哈特·许施(Gerhard Hüsch)感到不得不说服他那些不情愿的同行,不能再不加思考地紧抱莱维译本,而应该拥护安海瑟尔译本。许施告诉1935年12月号《舞台》(Die Bühne)杂志的读者,八年前,他曾在一次科隆歌剧院上演《费加罗的婚礼》新制作时坚定拒绝学习赫尔曼·莱维的译本。后来在柏林演这部戏时,他也坚持拒唱莱维译本。他说,尽管他认识到歌手大多拒绝重学新词是可以理解的,他仍坚持这个立场。但他认为,这种情况正在发展成一种慢性病,特别是就莫扎特而言。而在许施看来,没有人可以“驳斥我的观点,即莱维的译本,除了是一个东拼西凑的大杂烩以外,脸面上也打着太多‘不合格’的标识”[176]。