第四章 《二年律令》中的“宦皇帝者”(第6/19页)

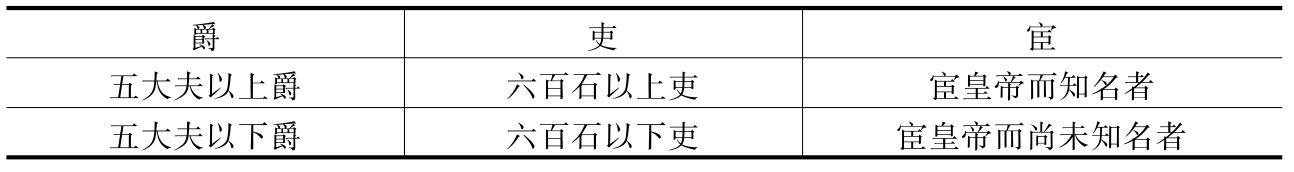

而这说明什么呢?不就说明“宦皇帝”最初无秩级吗?若其有秩级,就该像“吏”那样,使用“若干石以上(或以下)宦皇帝者”来区分高下了;但他们是君主私属,没有秩级,其与王或皇帝的关系是很个人化的,所以另用王或皇帝是否“知其名”来区分高下。

认为“宦皇帝者无秩”的第四个证据,涉及了“比秩”问题。《二年律令·秩律》中没有带“比”字的秩级,这一点引起了我的高度关注。我认为,这就意味着“比秩”是较晚时候,即《秩律》之后才形成的,此前还没“比秩”呢。汉代的官阶为什么有“比秩”,这事一直没人留意。现在转机来了,“宦皇帝”的考察,令“比秩”问题凸显出来。请注意这一重要事实:属于“宦皇帝者”的中大夫、中郎、郎中、谒者、舍人等官,在后来都是“比秩”。请看:

中大夫:更名光禄大夫后,秩比二千石;

谒者:秩比六百石;

中郎:秩比六百石;

侍郎:秩比四百石;

郎中:秩比三百石(36)、比二百石(37);

太子洗马:比六百石;

太子庶子:比四百石;

太子舍人:秩比二百石(38)。

大夫、郎官、洗马、舍人等官既不见于《二年律令·秩律》,后来恰好又都被安排在“比秩”,这难道是偶然的吗?我想不是,这两个事实之间必有内在联系,交互印证了“宦皇帝者”曾经无秩的事实。

中郎、侍郎、郎中三郎并列,是较后的制度。汉初的“三郎”不是中郎、侍郎、郎中,而是中郎、郎中和外郎,秦代的“三郎”大约也是这三郎(39)。尽管“三郎”所指前后有变,但它们毕竟一脉相承,中郎、侍郎、郎中在后来都是“比秩”(40),仍可以用来证明中郎、郎中和外郎最初无秩。与之同理,中大夫、太子舍人后来是“比秩”,我们推测其最初没有秩级。执楯、执戟、武士与驺,因其身份与郎相近,也应在无秩之列。按,郎官通过宿卫皇帝而出仕,这个制度的来源相当古老,源于周代贵族子弟“士庶子”宿卫制度,这是他们做官的必经环节。宿卫的士庶子们并不是官儿,君主只为他们提供“稍食”形式的廪食(41)。基于这个传统我们推测,战国、秦和汉初的君主没给宿卫者俸禄,他们当然就不能用“禄秩”标志等级了。

“宦皇帝者无秩说”的第五个证据,仍与“比秩”相关。上述那些官员后来变成了“比秩”,其间可能经历了一个“比吏食俸”的环节。东汉残存着一种卫官“比吏食俸”的做法。《续汉书·百官志四》执金吾条:“缇骑二百人。本注曰:无秩,比吏食奉。”这种“无秩,比吏食俸”的官,在较早时候应该普遍得多,秦汉间的“宦皇帝者”应即如此,他们也是“无秩,比吏食俸”的。《续汉志》执金吾条注引《汉官》又言:“执金吾缇骑二百人,持戟五百二十人,舆服导从,光满道路,群僚之中,斯最壮矣。”“执戟”既跟缇骑的身份相似,则待遇也应相似;缇骑既然“无秩,比吏食俸”,那么“执戟”也该“无秩,比吏食俸”了。汉初“宦皇帝者”中恰有一种“执戟”。虽然后来“执戟”变为执金吾下的卫官之称了,然而草蛇灰线,千里犹见。这就意味着,“宦皇帝者”最初“无秩”,后来逐渐通过“比吏食俸”,即与吏的某个秩级相比,从而形成了“比秩”。即如:由“比三百石吏食俸”,形成“比三百石”;由“比四百石吏食俸”,形成“比四百石”;余类推。这样,揭开“比秩”面纱、弄清其真面目的机遇降临了。

“宦皇帝者无秩说”的第六个证据,是汉武帝时的一个实例。此例显示:其时“宦皇帝者”的俸钱数额,就是拿来与此后的“比秩”相比,也不相称。在前引汉惠帝的赏赐诏中,赏赐对象有“驺”。请看汉武帝时东方朔的一个历史小花絮:

朔绐驺朱儒,曰:“上以若曹无益于县官……今欲尽杀若曹。”……上知朔多端,召问朔:“何恐朱儒为?”对曰:“臣朔生亦言,死亦言。朱儒长三尺余,奉一囊粟,钱二百四十。臣朔长九尺余,亦奉一囊粟,钱二百四十。朱儒饱欲死,臣朔饥欲死……”(《汉书》卷六五《东方朔传》)