第四章 《二年律令》中的“宦皇帝者”(第5/19页)

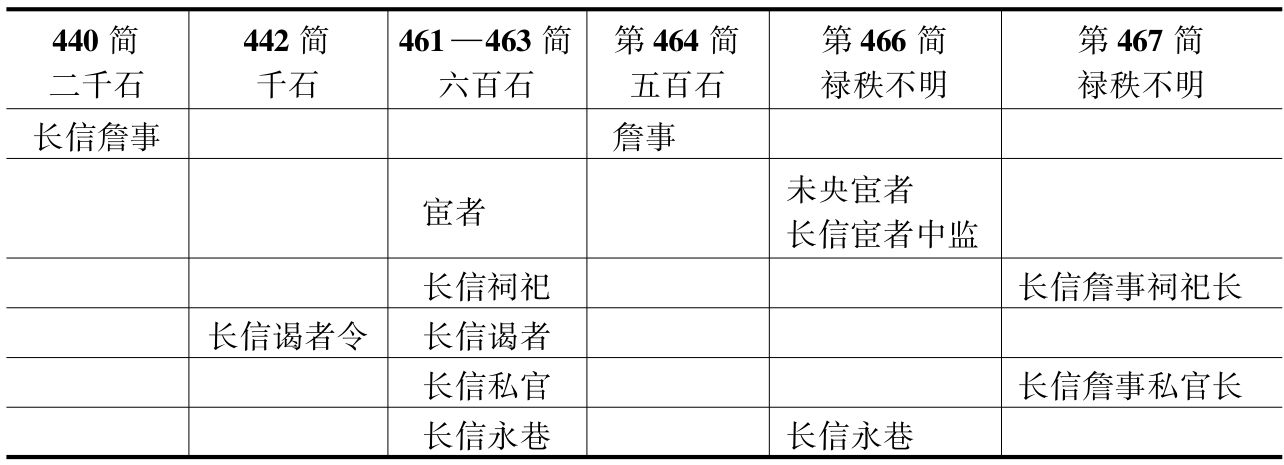

当然这会遇到一个矛盾:《秩律》的千石一级中还能看到一个“长信谒者令”(第442简)了,那么认定六百石的“长信谒者”也是长信谒者的长官,岂不就弄出两个长官了吗?然而发生官名重叠现象的,还不止于这一官。《秩律》上文所列六百石官中,还有“长信祠祀”、“长信私官”,但第467简又另见“长信詹事、私官长,詹事祠祀长,詹事厩长”。因其简残缺,它们禄秩不明。准以下文“詹事祠祀长,詹事厩长”,前文“长信詹事、私官长”似乎应作“长信詹事私官长”。查《汉书·百官公卿表》:“长信詹事掌皇太后宫。”长信詹事是长信宫的总管。由此我们看到,同名官署存在两个长官的情况,还不止长信谒者呢。第464简还有一条“詹事、私府长,秩各五百石。”若把这里的“詹事”看成是跟私府长并列之官的话,这位詹事只有五百石;同时《秩律》二千石中所列的长信詹事,却是与诸卿比肩的官职。《秩律》六百石中还有“宦者”和“长信永巷”,同时第466简中又有“未央宦者,宦者监仆射,未央永巷,永巷监;长信宦者中监,长信永巷”。这里再度出现了“宦者”和“长信永巷”。由于此简下文阙如,也弄不清其禄秩为何。下面我们把长信诸官的官名重叠情况,列如下表:

在上表中,若同一行出现了两个官名,就表示官名重叠。由于《秩律》的有关部分恰好存在残缺,暂时无法弄清全部真相。但有一点却很明显:官名重叠的矛盾在长信宫诸官中特别突出,这不会是偶然的吧?《秩律》肯定抄录于吕后当政之时,长信诸官叠床架屋,应与吕后的特殊权势有关,属特例。

由于存在着称“令”者秩六百石,称“长”者秩五百石、三百石的通例,我们认定六百石的“长信祠祀”、“长信私官”是“令”;第467简又有长信詹事私官长、长信詹事祠祀长,就该是五百石官了。那么人们就看到了同名官职令、长并置的情况。“长信永巷”在《秩律》中出现了两次,大概也是令、长有别、一令一长的缘故。类似现象,又如《秩律》中六百石有“太祝”,同时三百石的部分又有“祝长”。此外“监”和“长”也是有区别的。在《秩律》中,六百石有“私府监”,同时“詹事、私府长,秩各五百石。”可见“监”高于“长”,私府监是六百石官,私府长是五百石官。

由此我推测,六百石的“长信谒者”是长信谒者长,千石的“长信谒者”是长信谒者令。一般情况是称“令”者六百石,称“长”者五百、三百石,但由于长信系统的特殊地位,长信宫的令、长比一般的令、长秩级高一头。总之,《秩律》中虽有同名官职,但它们秩级不同,应系一令一长,或一监一长。无论如何,《秩律》中六百石的中谒者、长秋中谒者,长信谒者,都是谒者的长官,长官有秩而其部属谒者无秩,正如中大夫令、郎中令有秩,而中大夫、郎中无秩一样。

认为“宦皇帝者”没有禄秩的第二个证据,是其爵赏的样式。对参与刘邦丧事的“吏”,汉惠帝按禄秩高下给赏钱;而对“宦皇帝者”,则是晋爵加赐钱。这个差别不能忽略了。为什么对后者要采用晋爵方式呢?是因为这些人没禄秩,“爵”是其身份标尺,晋爵是其提高位阶的方式。好並隆司曾把惠帝诏中的中郎、郎中依据服务年限而晋升爵级的规定,理解为“代替了依军功而授爵的文官的年功序列方式”(33)。这说法并不妥当:这些人并不属于文职官吏序列,或说并不是“吏”,而是“宦皇帝者”。

随后是第三个证据,就是睡虎地秦简《法律答问》:“宦及知于王,及六百石吏以上,皆为显大夫。”有先生认为这一条文“指涉‘宦’、‘知于王’和‘六百石吏以上’三类人。‘宦’之原意如裘先生指出乃臣仆之属;‘知于王者’虽不排除外官,似以与王较接近的近臣较有机会。‘六百石吏以上’则应是指‘宦’和‘知于王’之外,也就是内廷之外,其他六百石以上的官吏了。”(34)在这解释之中,“宦”与“知于王”是两回事。但这个意见,与《汉书·惠帝纪》的“吏六百石以上及宦皇帝而知名者”的提法不兼容;《惠帝纪》“宦皇帝而知名者”一语,是很难断为“宦者”和“皇帝知名者”两项的。我想,“宦及知于王”或“宦皇帝而知名”,就是做侍从赢得了帝王欢心、从而给予“显大夫”待遇的意思。明人邱濬把它释为“仕宦而皇帝知其名”(35)。邱濬这话,若把“仕”字去掉则其言无误。也就是说,对《法律答问》与汉惠帝诏所涉爵、吏、宦三种身份的高下,我们是这样理解的: