第四章 分等分类三题之二:秦汉冠服体制的特点(第8/26页)

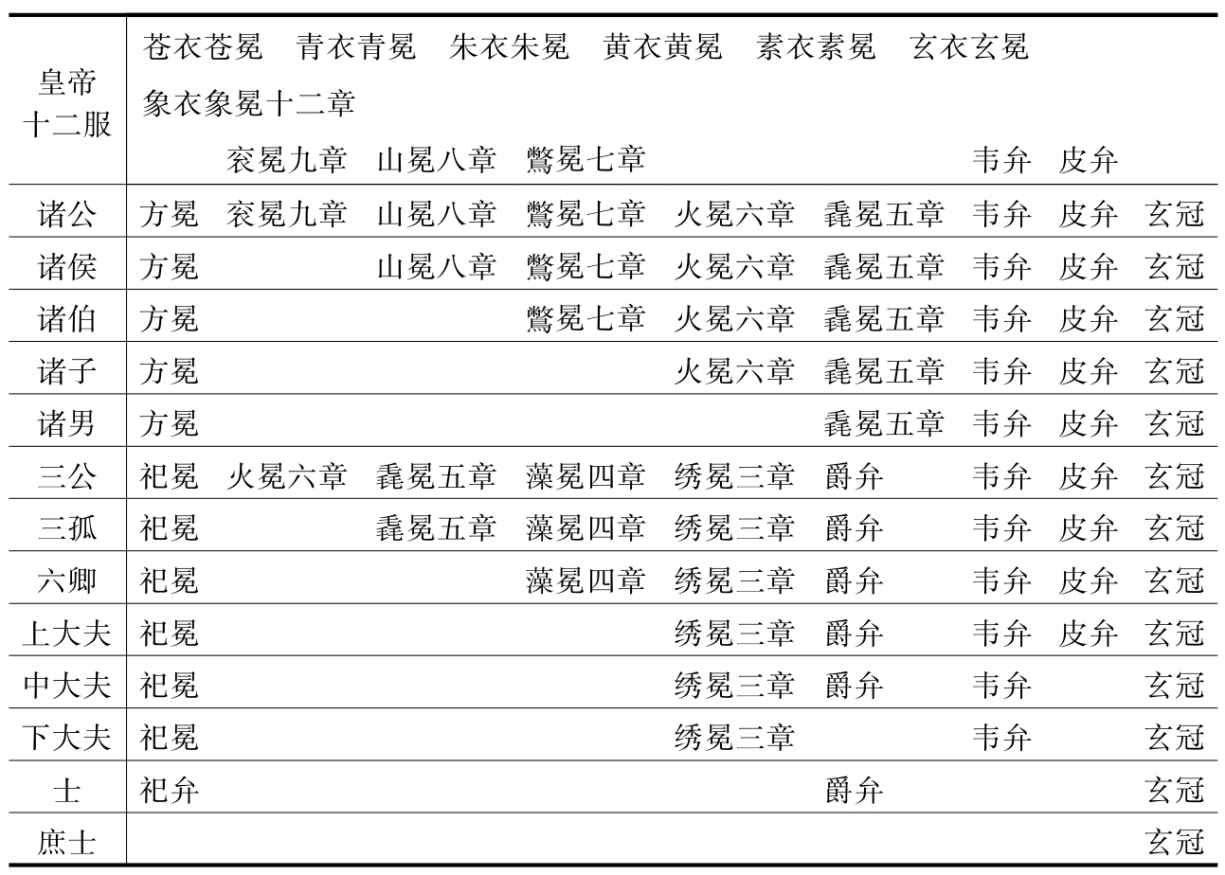

魏明帝看到高山冠跟通天冠、远游冠样子太像了,就把高山冠“毀变”为进贤冠的样子,以令君臣有别(56)。他还不准公卿在冕服上使用黼黻,以免“拟于至尊”(57)。魏晋南北朝各朝虽然沿用了很多汉式的冠类,但变化也在不断发生着。北齐的五品以上命妇,“以钿数花钗多少为品秩”,一品九钿、二品七钿、三品五钿、四品三钿、五品一钿(58)。可见就连官僚家属的服饰,也严格以官品为准,远比汉代细密了(59)。北周利用《周礼》“六冕”实行冠服大复古,创造了一套极复杂的等级冕服。兹依《隋书》卷十一《礼仪志六》,将北周冕服制表如下:

这个体制的森严繁密,为秦汉冠服望尘莫及。它虽系一时之制,也未必真的实行了,但毕竟反映了一个宏观趋势,即冠服等级性、一元性的强化趋势。北周的公、孤、卿、大夫、士爵称实际就是官品的翻版,它们与五等爵称组成了十多个冕服等级,远过汉朝,汉朝的进贤冠只分三大段落而已。

梁陈、北齐、北周三系制度,在隋唐合而为一,呈“百川归海”局面。学者随即看到:“隋朝开始,官职越立越多,仪礼越分越繁,以服饰区别上下的功能也就愈益显著”(60);隋朝舆服是一系列“等级鲜明的舆服”;唐朝“文武百官之服专在明等级”(61)。黄正建先生特别指出,由于南北朝以来“常服”日益重要了,隋唐统治者就把“常服等级化”作为“一个十分紧迫的课题”(62)。

隋朝开皇时期的冠服承袭了南北朝冠服,也沿用了很多汉朝冠服。隋炀帝的大业服制发生了变化:“诸建华、鵔鸃、鹖冠、委貌、长冠、樊哙、却敌、巧士、术氏、却非等,前代所有,皆不采用。”(63)吴玉贵先生评论说:“官员依品级各有等差,废除了前代行用的建华、鵔鸃、鹖冠、委貌、长冠、樊哙、却敌、巧士、术氏、却非等许多繁琐的服饰。”(64)服类趋简了。来自汉朝的獬豸冠和高山冠还在,但獬豸冠只是为了标识法职的特殊性,才保留下来的;高山冠的外观已“梁依其品”,向梁冠靠近,变成进贤冠的附庸了。官员依官品而定冠服,与废除若干繁琐冠式,二者系同一进程的两个方面。它们在冠服主体部分造成的变化,就是服类减少,“不同职官穿不同冠服”的做法淡化,“职事分类”分量下降,“级别分等”相应浓厚起来了,以官品为准而在同一套冠服上制造差异,转成冠服规划的主导思想。冠服体制的重心,逐渐由分类向分等偏转。

《新唐书·车服志》称唐朝“群臣之服二十有一”(65),服类似乎又趋繁了。不过细考其事,也不尽然。郊庙武舞之平冕、文舞郎之服委貌冠,监察司法官员之法冠,内侍省内谒者、亲王司阁、谒者的高山冠,亭长、门仆的却非冠仍被列入冠类(66),是受了汉人冠服表述方式的影响,但也只是汉制残留下来的一个小小尾巴而已。杂色人等的冠服,实际已与品官冠服区分开来。分析“趋简”或“趋繁”之时,应把主体冠服和杂服分开来看,两部分的变迁趋势并不一样。官僚主体部分的冠服变化趋势,仍是类别趋简而级别趋繁。进贤冠、高山冠、法冠等都属于“朝服”。朝服部分,谒者另用高山冠、法官另用法冠,类别稍繁;但在“常服”部分,法官、谒者就没有特殊服饰,服类简化了。汉代的法官在各种场合都用法冠,而唐代法官大事用法冠,小事另用常服,同于其他文官(67)。

“级别分等”在唐朝高歌猛进,服饰上的等级元素不断繁衍,分等趋于细密高峻,服饰等级的调整范围不断扩张。南北朝的皇帝通天冠上面有五梁,官僚的进贤冠则为三梁、两梁、一梁。唐朝官僚的梁数依旧,皇帝的通天冠却变成了二十四梁了,据说那“二十四”是“天之大数”(68)。始于北周的“品色”之制,在唐大行其道。秦汉文官服黑、武官服赤,颜色用以区分职类。唐朝则用颜色区分等级,官僚的弁服、袍服、袴褶等,三品以上紫,五品以上绯,七品以上绿,九品以上青,格外醒目。服饰的各个细部都按官品做出了规定,不能乱用。如隋唐的皮弁以玉琪为饰,一品九琪、二品八琪、三品七琪、四品六琪、五品五琪;如唐朝官僚的腰带,一品二品銙以金,六品以上銙以犀,九品以上銙以银,庶人銙以铁;等等。隋唐以后冠服上的等级元素之多,是大大超过秦汉的。比如说,汉廷只规定了官贵妻子的服饰;而这时对官贵的父母、妻子、儿女的衣帽饰物,朝廷全都要管,不厌其烦地一一条列,甚至规定到了袖子的长度和衣裳的曳地尺寸之上(69)。而秦汉的同类规定,就远没有那么多、那么细了。进而服饰等级的调整范围,也大大超过了秦汉。南北朝隋唐间,也不断有新兴的冠帽被纳入冠服体制,如幞头(折上巾)等,由此带来了新的“自然差异”;但繁密的服饰等级规定,总体说是令唐帝国的礼服远离了“原生态”,大不同于汉朝那种“自然分类”了。