第四章 分等分类三题之二:秦汉冠服体制的特点(第9/26页)

除了冠服的“级别分等”的强化和服类的一元化,其时还存在着另一个演进,就是“场合分等”的强化。所谓“场合分等”,就是依活动的正规程度与典礼的庄重程度,而定冠服等级。官僚品位结构趋于一元化了,冠服体制趋于一元化了,则不同官职的异质性相应减小,冠服间的差异相应减小,那么,官僚们在何种场合用何冠服的问题,即“场合分等”问题,就相对凸显了。

“场合分等”是以“场合差异”为基础的。不同场合用不同服饰,像婚礼穿婚服、丧礼穿丧服,原是生活的常情,不必定导致“分等”。然而帝国等级制的发展,也体现在政治活动的规格分等上。在与天地神灵相关、与皇帝相关、与大政相关的场合,其礼节就更隆重,其冠服规格就规定得更高。你去祭天地,你去见皇帝,你就不能是衙门里的日常打扮,你就得用最特殊最麻烦的办法穿,不得率易不准偷懒。所以,“场合分等”是帝国等级制的又一侧面。

汉代服制的“场合分等”,大概祭服比较突出一些。此外还有一种“五时朝服”,与五郊祭祀相关(70),也属祭服。其余各种场合,官僚一般穿着固定的冠服(71),一成不变。《续汉书·舆服志》:“凡冠衣诸服,旒冕、长冠、委貌、皮弁、爵弁、建华、方山、巧士,衣裳文绣,赤舄,服絇履,大佩,皆为祭服,其余悉为常用朝服。”根据“其余悉为常用朝服”一句,就可以认为东汉冠服只分“祭服”、“常服”两大类。在北朝,冠服规格变繁密了,“朝服”、“公服”、“常服”等概念明晰起来。

史家追叙隋朝冠服,引人注目地采用“四等之制”概念,“四等”就是常服、公服、朝服、祭服。(对“四等之制”的考辨,详见本章第六节。)唐朝冠服的“场合分等”,大致说包括5个服等:祭服、朝服(具服)、公服(从省服)、“公事之服”,及燕服(常服)。祭祀大典,使用冕服;重要典礼如陪祭、朝飨、拜表等场合,文官用梁冠、绛纱单衣等组成的朝服;较低规格的典礼用公服,公服比朝服简化一些,武官则用武弁(此外朝参还用过袴褶之服);“公事之服”则是日常办公之服,对文官是弁服,对武官是平巾帻;燕居休闲,用燕服。“场合”之分等,为冠服体制增添了一个新的维度。

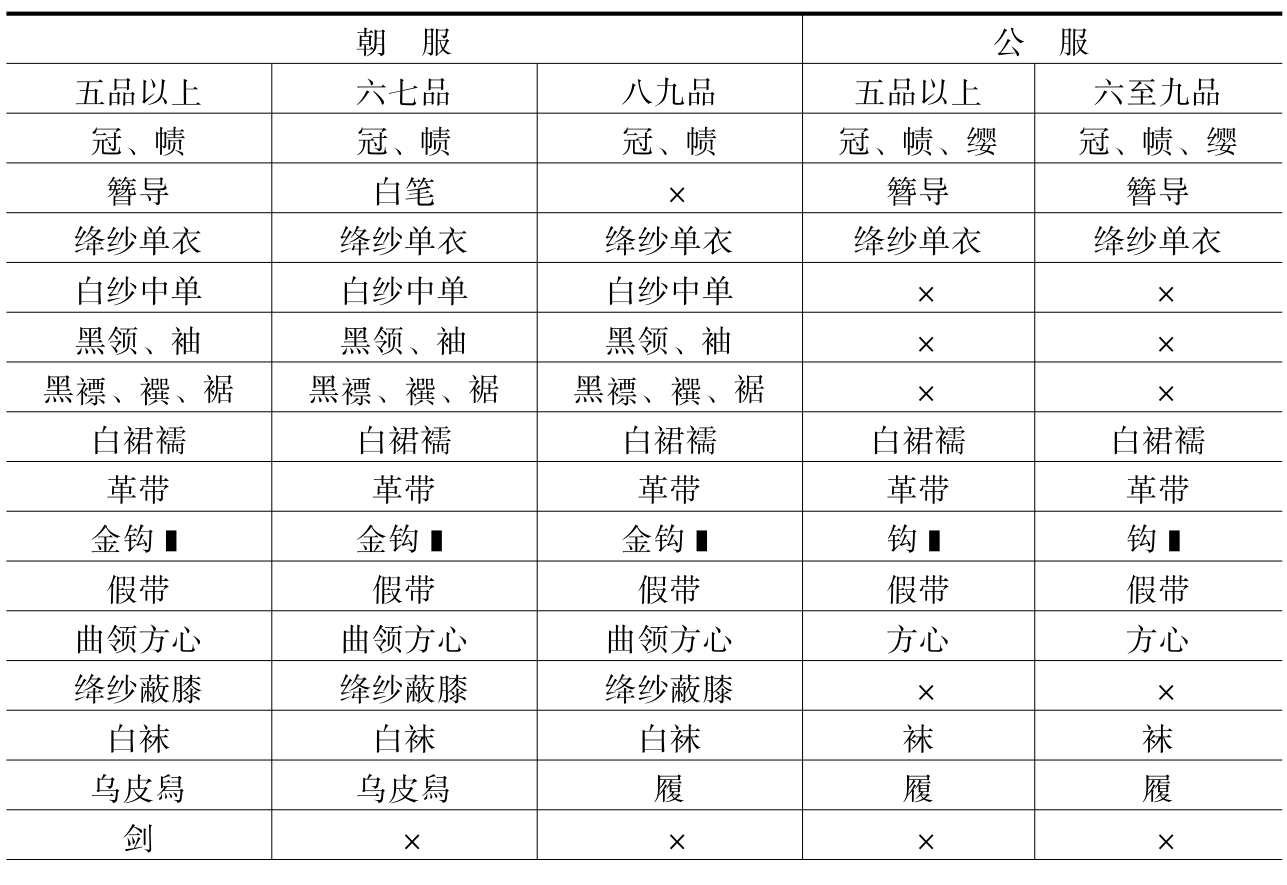

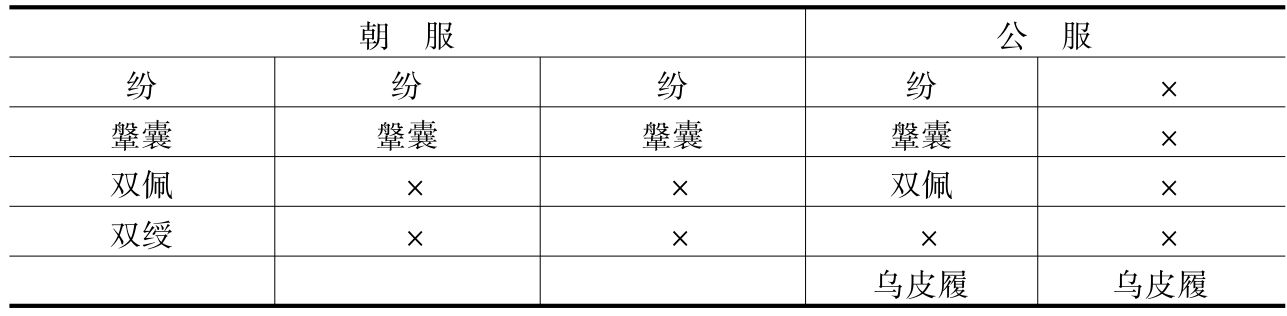

朝服与公服之别,是服等形成的关键。朝服是为“具服”,以服饰具备而名之;公服是为“从省服”,比朝服省略了若干服饰。“从省”的概念始于北齐,经隋文帝、隋炀帝而到唐大致定形。唐朝的具服由“冠、帻,簪导,绛纱单衣,白纱中单,黑领、袖,黑褾、襈、裾,白裙、襦,革带,金钩▌,假带,曲领方心,绛纱蔽膝,白袜,乌皮舄,剑,纷,鞶囊,双佩,双绶”构成;从省服由“冠、帻,缨,簪导,绛纱单衣,白裙、襦,革带,钩▌,假带,方心,袜,履,纷,鞶囊,双佩,乌皮履”构成;又因官品不同而有省减(72)。略见下表:

续表

与汉相比,等级性服饰元素明显趋繁,各级官僚的衣帽上该有什么、不该有什么,王朝的考虑精细入微,进而由若干服饰的“从省”,形成了“服等”。

下面来看具服和从省服的形成过程。本来在北齐,七品以上用具服,八品至流外四品以上用从省服,就是说其时具服与从省服的区别,只基于“级别分等”的考虑,二者在结构上是纵向衔接的。隋文帝规定,从五品以上,除在陪祭、朝飨、拜表等“大事”场合用朝服外,“自余公事,皆从公服”。这样,“场合分等”明确化了,公服成了从五品以上官的另一套冠服,用于“自余公事”的场合。“服等”初现端倪。隋炀帝时,朝服的使用范围由七品以上扩展到了九品,成了所有品官的具服;从省服依然限于五品以上;同时随朝服向整个品官队伍扩展,流外官被排除在朝服使用者之外了(73)。这样“流内”和“流外”正式分成两大块,前一部分即品官明确表现为冠服体制的主体。到了唐代,从省服的范围也扩大到了九品官。“具服”与“从省服”两个服等,就是这样形成的。图示如下: