非洲:一块充满矛盾和差异的大陆(第7/15页)

沙漠中的绿洲

1911年以前,撒哈拉大沙漠邻接地中海一带,一直由本地的一位帕夏(旧时奥斯曼帝国和北非高级文武官员的称号——译者注)统治,最高统治者是土耳其的苏丹。就在这一年,法国一方面想将摩洛哥据为己有,另一方面又极力避免与德国发生冲突。当意大利得知这一消息时,猛然想起利比亚(的黎波里的拉丁名字)曾一度是一个非常繁荣的罗马殖民地,于是机不可失,他们也渡过地中海,占领了这块40万平方英里的非洲土地,在此插上了意大利的国旗。然后,他们又彬彬有礼地问全世界该怎么处理这个局面。没有哪个国家对的黎波里(这片沙漠既没有铁也没有石油)特别感兴趣,所以就听任这些恺撒的后裔们顺理成章地占有这块新殖民地。现在,他们正忙着修筑公路,并准备在此地种植棉花,为伦巴第的纺织工厂提供原料。

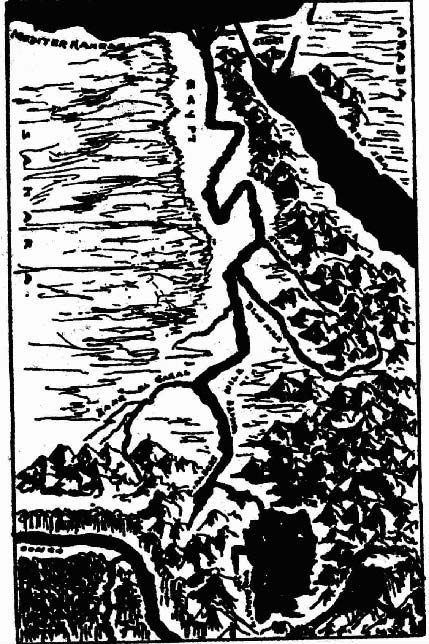

意大利的这块殖民试验田的东面是埃及。埃及的繁荣很大程度上归功于其地理位置。埃及就像一个孤立的岛屿,西部有利比亚沙漠隔断、南部的努比亚沙漠是它的天然屏障,红海和地中海是它北部和东部的自然屏障。历史上的古埃及是法老的领地。所谓一个古代艺术、知识及科学的巨大宝库,其实只是一块沿着河流两岸展开的非常狭长的土地,这条河流和我们美国的密西西比河一样长。如果不包括沙漠地带,真正的埃及面积比荷兰还小。荷兰只能供养700万人口,而肥沃的尼罗河流域却能使两倍于此的人口丰衣足食。等英国人建造的大型灌溉工程竣工后,尼罗河流域将可以供养更多的人口。但是,这里的农民(几乎无一例外都是穆斯林)只能死守着农业,因为埃及既缺乏煤又没有水力资源,发展工业不是一件容易的事情。

自公元8世纪以来,伟大的穆罕默德西征之后,埃及就一直是土耳其的属地,它由土耳其驻埃及总督和埃及自己的国王共同管理。1882年,英国借口埃及财政情况糟糕透顶,强大的欧洲国家有权干涉,攻占了埃及。世界大战(指第一次世界大战——译者注)后,“埃及是埃及人的埃及”的呼声越来越强烈,英国人不得不宣布放弃在埃及的管辖权。埃及再次获得了独立,有权同其他国家签订除商业条约外的各种条约,如果要缔结商业条约,则必须首先提交英国讨论。英国军队撤出了除塞得港以外的所有埃及城市,但保留其在亚历山大港的海军基地。这是因为自从尼罗河三角洲上的达米埃塔和罗塞塔丧失了重要性以后,亚历山大就成为地中海上的重要商业港口。

这是一个既慷慨又万无一失的协议。因为,与此同时英国已占领了苏丹东部,而尼罗河恰恰流过这里。通过控制这条1200万身材矮小、棕色皮肤的埃及人赖以生存的河流,英国人确信,他们的要求完全可以让遥远的开罗或多或少地领会。

尼罗河

无论什么人,只要真正熟悉近东的政治环境,就不会对英国竭力想控制这个地区的企图有什么微词。苏伊士运河是通往印度的捷径,它完全从埃及领土上流过,如果听任其他国家控制了这条商业动脉,对英国来说,无异于自绝生路。

当然,这条运河并不是英国开凿的,实际上,英国政府曾尽最大努力阻止雷赛布(法国外交官、工程师——译者注)开挖这条运河。他们的理由有二。其一,他们对于拿破仑三世再三强调的声明一点儿也不相信。拿破仑宣称,这条由法国出资、法国工程师开凿的运河完全是商业投机行为。维多利亚女王也许很喜爱她住在杜伊勒里宫的这位兄弟(当她心爱的臣民们为了面包濒于暴乱的边缘时,此人曾担当过伦敦的特别警官),但一般的英国老百姓都不愿意听到这个名字,因为这个名字会让他们想起半个世纪前的那场噩梦。其二,英国担心,这条通往印度、中国和日本的捷径一旦开通,就会严重影响她自己在好望角城的繁荣。

然而,运河还是建成了。威尔第写成了宏伟的歌剧《阿依达》,来庆祝这一盛事。埃及国王尽其所有为全部外国来访者免费提供食宿和《阿依达》的门票。这些来宾们从塞得港前往苏伊士(该运河在红海上的终点)去野餐时,挤满了至少69艘船。