第十一章 反其道而行之(第14/15页)

新的技术装备配置到各兵团后,有些远东军官对在滨海地区使用重型技术兵器抱有怀疑态度,首先遭到质疑的便是坦克,他们认为滨海地形复杂,坦克没有太多的发挥余地。

梅列茨科夫除了亲自做报告,介绍坦克兵在北极等困难地域的作战经验外,还进行了有坦克部队参与的演习,用实践打消军官们的顾虑。

演习过程呈现出两极分化。凡是进行了周密准备,并仔细研究了地形和相关机械保障的坦克乘员组,在推进上都没有问题,证明坦克兵在滨海同样有用武之地。

不过也有一些准备工作做得比较差的坦克乘员组,坦克开得非常慢,有时甚至落在步兵后面。看到这种情况,梅列茨科夫就会毫不犹豫地让这些坦克兵从头进行准备,再来一轮演习。

东调人员在西线同德军的作战中取得了丰富的经验,而今可以巧妙地运用于滨海,这是长处,而他们的不足之处也正好是原远东人员所长,即对当地情况和敌情不够熟悉。

梅列茨科夫采取的办法,是让具有丰富远东经历的军官给东调人员上课,帮助他们了解日军的装备、战术和防御特点。组织授课的同时,方面军司令部根据滨海地区的地形、天气等特殊条件,抓紧进行了连、营、团、旅、师、军的各级演习,重点演练对筑垒地域的突破。

到远东战役开始之前,远东第一方面军沿边境线进攻的部署已经基本就绪。

如何攻坚

三大方面军的会战,系以外贝加尔方面军、远东第一方面军为主,远东第二方面军为铺,而从作战难度上来说,远东第一方面军则又居于首位。

在1943年以后,由于苏德战场的形势急转直下,关东军开始将筑垒地域改为纵深梯次配置,但在此之前,筑垒地域主要供展开进攻集团使用,而且一般都位于国界附近。

关东军在滨海前线的工事构筑最为完备,那里有八个筑垒地域,其中七个直接就在中苏交界处。这些筑垒地域大多修筑于复杂或起伏较大的地貌之上,建有永备火力点、土木火力点和地道,此外还有带掩蔽部的观察所和指挥所——只要想一想海拉尔要塞,就知道远东第一方面军承担的任务有多艰巨了。

梅列茨科夫说当他了解到滨海地区的这些敌情时,第一感觉就是“我真走运”,当然这里说的是反义。

对于方面军乃至整个远东苏军司令部而言,有关于关东军筑垒地域的情报可谓价值千金,而这些情报中的相当一部分,都来自于中国旅侦察分队。

中国旅的前身就是东北抗日联军(抗联)。二战爆发后,关东军使用四十万兵力对抗联进行“围剿”,致使抗联遭到严重损失。到1940年冬,抗联主力被迫暂时退入苏联境内过冬。

本来抗联准备先避开关东军的“围剿”,利用冬季整训的机会补充装备和给养,等解冻后再回东北继续抗战。可是因为当时苏联正忙于对德作战,而且不久又和日本缔结了中立条约,所以抗联的请求不仅没能得到批准,到后来甚至连人身自由都受到了限制。他们被严禁靠近中苏边境地区,怕的就是被边境上的日本人看到,从而贻对方以口实。

太平洋战争的爆发终于让抗联看到了希望。因为这场战争,苏联在远东地区面临的对日战争危险得到部分解除,苏联政府开始重新评估抗联的价值。

1942年7月,斯大林做出批示,决定给予抗联以“苏联远东红旗军第八十八独立步兵旅”的番号,这就是通常所称的中国旅,或称国际旅,抗联内部也称之为东北抗联教导旅。

中国旅的兵员总数为一千五百人,下辖四个步兵营,其中包括一个朝鲜营三个中国营,朝鲜营的营长就是后来的朝鲜领导人金日成。中国旅被列入了苏联远东军编制,官兵统一授予苏军军衔,由苏军发给军饷和装备。

也就从这时候起,苏联方面开始对中国旅进行系统军事训练,其中的一部分抗联战士还被抽调出来,接受了无线电收发、照相、测绘、跳伞等专业侦察训练,以后就组成了侦察分队。

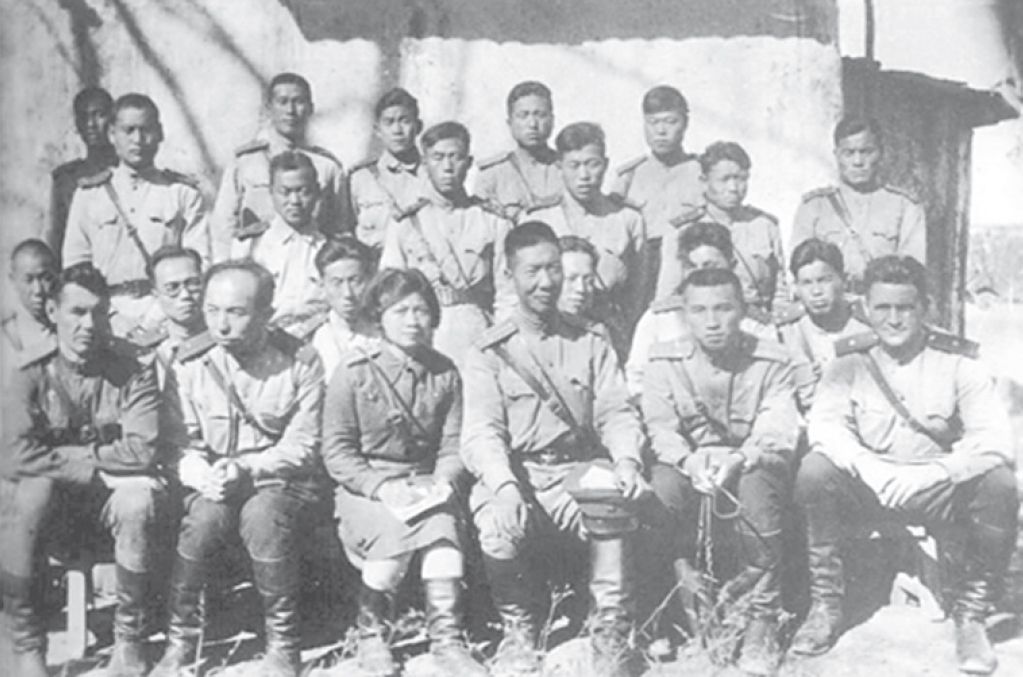

中国旅部分干部合影。前排左四为周保中,左五为金日成。

在“八月风暴”之前,按照中国旅旅长周保中的命令,侦察分队的二百八十人组成二十多支特遣队,携带电台,秘密空降至东北敌后进行战前侦察。在这些英勇无畏的特遣队员的努力下,中苏边境防线以及关东军十七个筑垒地域的情况,都无一遗漏地被传送至中国旅情报中心。