邹成鲁: 独立之精神,自由之思想(第9/15页)

牛满江到处吹牛,吹动了领导吧。报纸上也经常登他的消息。来了一段时间之后,牛满江投了一篇文章到《中国科学》。不是通过正规的审稿,而是通过领导。那时候,《中国科学》制度也不健全,领导批个条子,《中国科学》就拿了那篇文章去发表。当时我只是《中国科学》一个普通编委,虽然反对这种做法,但没有办法。领导批了条,它就提前给他发表。当时,《中国科学》的制度还不如现在健全,文章发表的周期很长。按照常规途径投稿,通常要等14—16个月才能发表。可只过了3个月,牛满江的这篇文章就发表了。也许还经历过审稿,但只是走走形式。

该文错误百出,登出来后,国内、国外的同行都觉得很不像样子。因为牛满江和我只是大同行,不是小同行。虽然我知道他的文章有问题,但我要做一个专业评断还做不到。我就找了一个美国朋友,一个很知名的学者,他现在还活着,可能比我小一岁。 我请他写了一篇评述性的文章,并推荐到《中国科学》发表。

我请他写了一篇评述性的文章,并推荐到《中国科学》发表。

当时《中国科学》的总编是严济慈,我就跟严济慈说,牛满江那篇文章问题很大,我找了一个美国朋友写了一篇评论性的文章,我觉得《中国科学》应该登,百家争鸣嘛。我也不说牛满江的一定错,但百家争鸣还是应该的。可严济慈比较胆小,这篇文章后来就没有同意发表。我向他抱怨,他说:你不知道我的难处,我是受夹板气啊!他是愿意发表的,可他不敢,怕得罪领导。那时候得罪领导带来的问题可能比现在还严重。在科学上的事情,也是领导拍板,领导说了算。

这事让牛满江知道后,他就给我写了一封信,说:“听说你找某某人写文章来攻击我。你要小心啊!我可以对你也做同样的事情。” 我当时觉得好笑,随手就把信扔了。如果我把那封信保留了下来并公布出去,对牛满江而言绝对是很不好的。

我当时觉得好笑,随手就把信扔了。如果我把那封信保留了下来并公布出去,对牛满江而言绝对是很不好的。

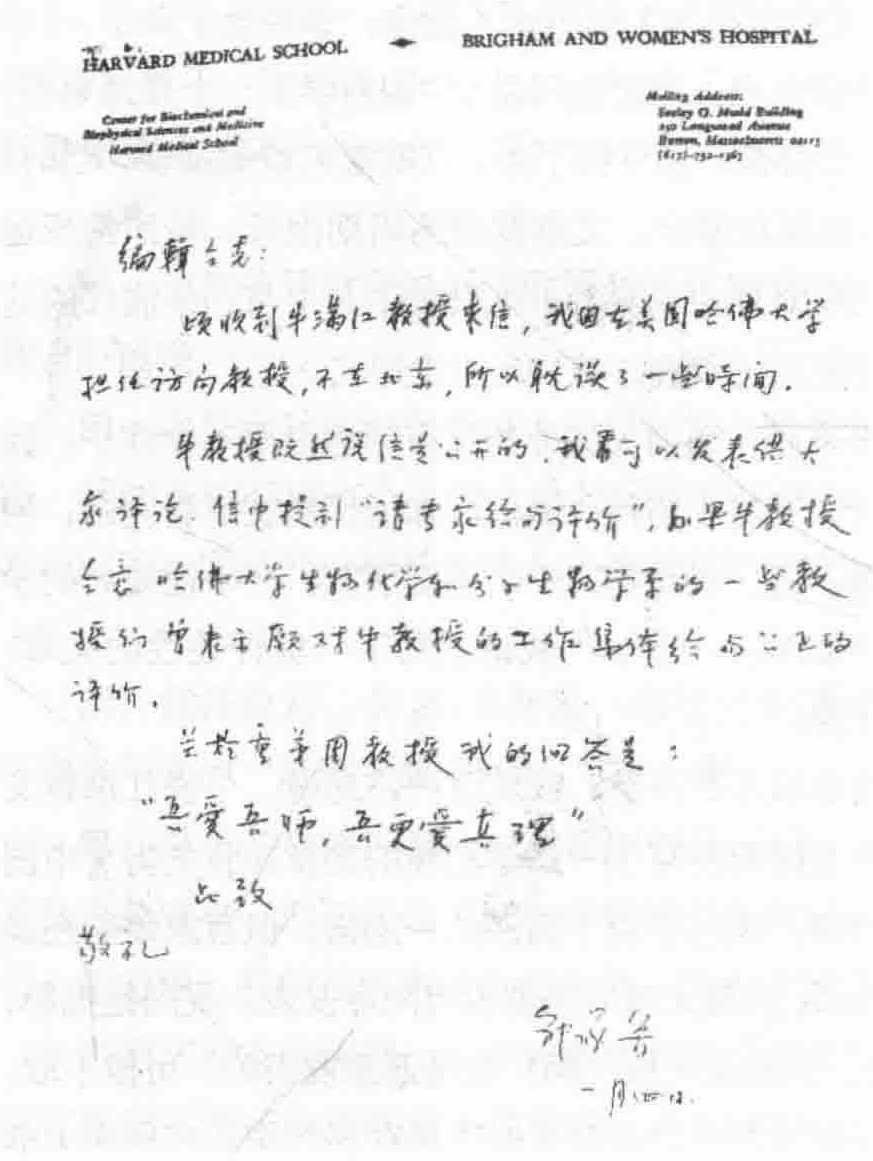

1982年1月4日,邹承鲁给《自然辩证法通讯》杂志编辑部的信(樊洪业先生提供)

熊:对啊!这封信本身就能说明很多事情。写出这样的恐吓信,牛满江的人品一下子就曝光了。

邹:牛满江在美国的名声太坏,在中国被这样吹捧,很多美国人都不理解。1979年我的一位师兄 到中国来访问,就跟我说:这个牛满江在美国名声很不好,你们怎么把他捧得这么高?我说我知道,可我说没有用啊。他说他可以说。他是美国代表团团长,领导要接见的,方毅接见。我陪他去。见了方毅,寒暄几句之后,我这个师兄就跟方毅说:方毅先生,我想跟您说个事情。有一位从美国来的教授叫牛满江……刚说到这里,方毅就把他打断了:牛满江我知道,我们是很好的朋友。这话一说,我师兄就没法往下说了。接见完之后,他对我说:我现在理解,为什么你没法说话了。

到中国来访问,就跟我说:这个牛满江在美国名声很不好,你们怎么把他捧得这么高?我说我知道,可我说没有用啊。他说他可以说。他是美国代表团团长,领导要接见的,方毅接见。我陪他去。见了方毅,寒暄几句之后,我这个师兄就跟方毅说:方毅先生,我想跟您说个事情。有一位从美国来的教授叫牛满江……刚说到这里,方毅就把他打断了:牛满江我知道,我们是很好的朋友。这话一说,我师兄就没法往下说了。接见完之后,他对我说:我现在理解,为什么你没法说话了。

虽然如此,不光是我,很多中国的科学家在下面还是说了很多话,毕竟到后来,北京、上海等大城市的人都知道他的事,牛满江就没法在这些地方吹下去了。最近他又来过,但只能在汕头等小城市中去混,大城市来不了了。这是我和科学界不正之风斗争的第一次。

熊:方毅知不知道您出面批评牛满江一事?

邹:他当然知道啊!我到处讲牛满江的事,他知道;我试图通过严济慈发表批评牛满江文章一事他也知道啊——严济慈请示过他,他不同意,所以严济慈才说自己受夹板气这样的话。

熊:我也听过一些关于童第周的不好的话。

邹:童第周的学风不是很严谨,是有一些问题。但他到底还是踏踏实实做过很多工作。学风不是很严谨,这是缺点,但不是污点。而剽窃、抄袭、做假等行为就不是缺点,而是污点。

熊:政策所的樊洪业先生在20世纪80年代初也反对科学领域的不端行为,批评过一个叫刘亚光的人,并一道批评了支持刘亚光的著名作家杨沫,您知道他们吗?

邹:这三个人我都知道。我也批评过刘亚光。当时,他打着分子生物学的招牌来欺骗一些熟悉传统生物学、但对生物学新进展不大了解的生物学家。在他宣称要用分子生物学来研究中医的时候,我揭发了他。但杨沫出来为刘亚光打抱不平,说我是学阀,压制新生力量,除了自己所熟悉的一点点东西外,其他什么也不懂。这大概是1978—1979年的事。