第十三章 官僚政治的复兴与察举制的关系(第5/10页)

总之,北魏孝文帝确定的“门尽州郡之高”一条,至北齐已开始被打破了。一度被士族独占的秀才之途,开始恢复原有的向社会各个阶层开放的特色。这就为察举制的进一步发展创造了条件。因为,只要士族在察举上拥有优先或独占的地位,考试入仕的途径,就不可能向一切人开放;以招考和投考为主要特征的科举制度,也就不会诞生了。只有打破门第限制,才能容纳更多的来自各个阶层的士人,在考试面前作公平竞争。

三、“有秀才之科而无求才之意”

周、隋之际,中央集权的皇权——官僚政治处于不断发展之中。西魏的实际统治者宇文泰,以六镇鲜卑为骨干,辅之以关陇河东豪族,建立了坚强的府兵系统,以苏绰为之拟定的“六条诏书”——先治心、敦教化、尽地利、擢贤良、恤狱讼、均赋役——为纲领,励精图治,国势日盛。577年,周灭北齐;589年,隋灭陈。十六国以来南北长期分裂状况至此结束。隋统治者致力于完善中央地方官制,修订法律,检括户口,均田定赋,整饬吏政,一个卓有成效地统治着统一大帝国的官僚政府,再次出现于历史舞台。

在这一过程之中,中古士族制度进一步衰落了。西魏时就打破了门资选官之法。《周书·苏绰传》载其为宇文泰所拟之“六条诏书”之四:

自昔以来,州郡大吏但取门资,多不择贤良……今之选举者,当不限资荫,唯在得人。苟得其人,自可起厮养而为卿相。

这虽然只涉及了州郡大吏,但也是申明了王朝总体选官方针。这“六条诏书”成了百司牧守诵习遵守的政纲。又《周书·薛端传》:

自居选曹,先尽贤能。虽贵游子弟,才劣行薄者,未尝升擢之。每启太祖云:“设官分职,本康时务,苟非其人,不如旷职。”太祖深然之。

又《隋书·卢恺传》:

自周氏以降,选无清浊。及恺摄吏部,与薛道衡、陆彦师等甄别士流,故涉党固之谮。

其事在隋文帝时。人有士庶,选有清浊,是士族政治之旧例。卢恺等企图恢复已遭否定的旧例,便遭到了皇权的惩罚。又《通典》卷十四《选举二》:

九品及中正,至开皇中方罢。

又卷十七《选举五》:

隋氏罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。

至此,维护士族特权的九品中正制,终于寿终正寝了。

官僚政治的复兴、士族政治的衰颓以及九品中正制的废止,标志着中古选官制度,又来到了一个重大变动的边缘,但同时我们也应该注意到,上述那些重大社会政治变迁,对于察举制的影响是复杂的。尽管从总体说来,它为察举的进一步发展及其向科举制的过渡创造了良好的条件,可是由于诸多复杂因素的共同作用,我们却也不能不看到某些负面的情况。尽管周隋统治者承袭了秀才、孝廉、明经等科目,隋代还进而设置了进士之科,这都是有积极意义的。但与之同时,王朝对于察举选官——这里主要是说对于采用策试之法的察举诸科选官上,其兴趣是有限的。特别是在周代与隋之前期,察举不甚兴旺,甚至给人以停滞之感。

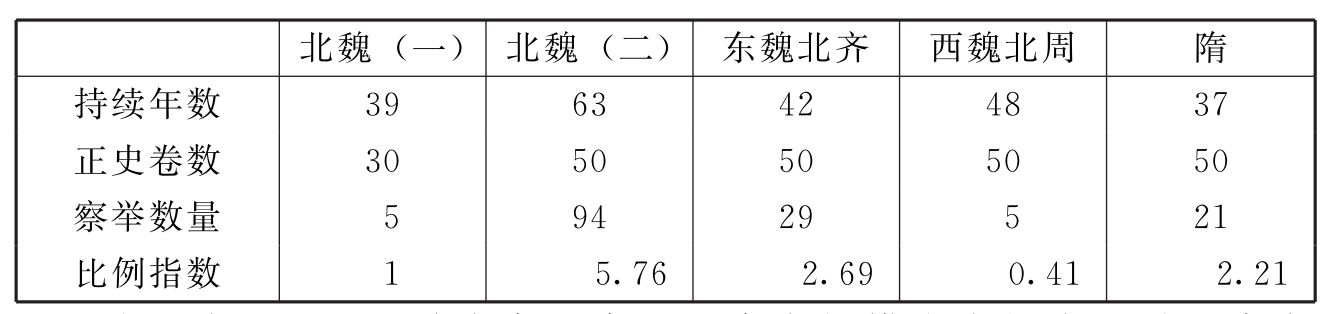

下面我们通过统计加以说明。与讨论魏晋南朝的察举规模变迁之时所采用的指数化方法相同,在此我们仍以各代秀孝、明经、进士等岁贡科目得举可考者之数量,除以王朝持续时间及相应“正史”之卷数。《北史》不计,《志》不计。北魏自太武帝神 四年至献文帝末为一段落,史书卷数作30卷计;自孝文帝至北魏末为一段落,史书卷数作50卷计。将此5段之得举数量5例、94例、29例、5例、21例分别代入计算,然后以第一段落为基数1,得出表13—1:

表13—1

由此表可见,北魏自孝文帝以后察举规模有大幅度上升。事实上,北魏所见之秀孝有相当一部分还就直接举于孝文一朝。这当然是汉化政策的直接成效。但自东西魏分裂之后,察举规模遂趋低落。东魏北齐之察举多少尚能维持,这是因为其疆域虽有缩小,但毕竟处于文化昌盛的山东。西魏北周则下降到了最低点。合东魏北齐与西魏北周计,察举规模也仅仅略过北魏盛时之半。时至隋代,帝国版图已笼括中国,虽其察举规模较北周已有回升,但却仍然有限,不但不能与北魏盛时之秀孝屡出相比,甚至还不如东魏北齐。总之北朝察举自北魏之后即由盛转衰,至隋代虽处于回升之中,但并不迅速。