中央研究院迁台前后(第6/13页)

二

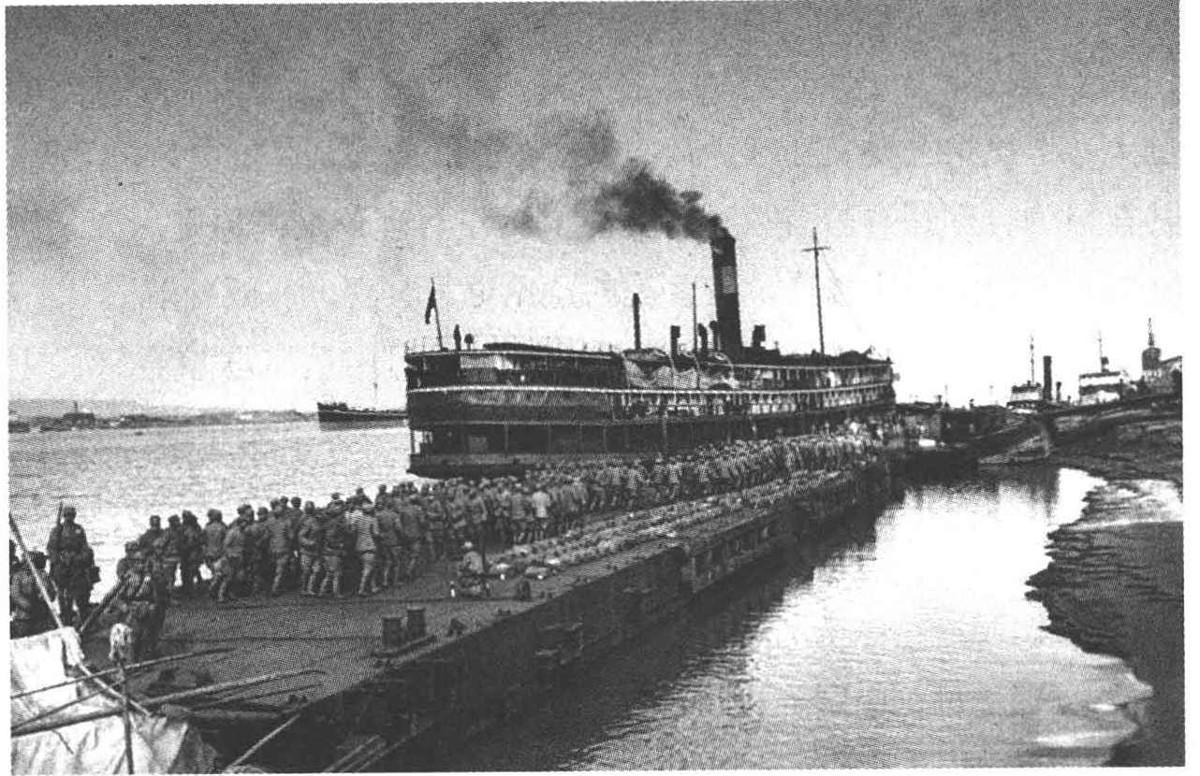

1949年2月南京,国民党军准备乘船南撤。

1949年6月9日,是中央研究院成立二十一周年,留下来迎接新生的一批研究人员在上海筹办了最后一次纪念会。此时的中研院暂时处于管理的真空状态。会议因等候军管会贵宾光临,推迟至九点以后开始。走进会场的是一身戎装的中国人民解放军华东军区司令员陈毅及其随从。

会议正式开始,先是竺可桢发言,报告中研院的历史,述及蔡元培、丁文江,尤其是杨杏佛的筚路蓝缕之功。讲了大约半个小时,颇有些山高水远的意味。余下时间,是陈毅将军作报告。一个小时后,宣传部冯定讲了贯彻陈毅报告的意见。这些内容,浓缩在竺可桢当天的日记中:“述理论对于革命之重要。谓共产党之成功,由于知识高于国民党。述共产党之虚心采纳,谓批评不妨严,而希望不能过大。谓民主之要义在于少数服从多数,而多数要尊重少数之意见。其言极为合理。”冯定讲,“马列主义为世界理论最高原则。谓无产阶级主观的意见比资产阶级客观的意见更为客观,言颇费解”。15

6月17日,中研院被军管会接收。18日中研院联谊会请民主人士施复亮来讲演知识分子的改造。9月16日,气象学家竺可桢、社会学家陶孟和、物理学家吴有训等联名写信给旅居海外的学者赵元任等,告诉他们上海解放四个月来,“于人民政府领导下,各方面奋力建设均获相当进展”。动员他们回国参加“新中国建设”。16

9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过《中华人民共和国中央人民政府组织法》,规定在政务院之下设“科学院”,为负责组织全国科学工作的行政部门。11月1日,中国科学院(以下简称“中科院”)在北京成立。首任院长郭沫若,副院长陈伯达,另外三位副院长分别是原中研院地质所所长李四光、社会所所长陶孟和、气象所所长竺可桢。中研院各研究所与北平研究院各研究所以及中国地理研究所等单位,被整合到新成立的中科院下设的地理学、物理学、化学、生物学、哲学、社会学等方面的十五个研究单位。原中研院的所长分别就任中科院部分研究所的所长,赵九章为地球物理所所长,吴学周任物理化学所所长,周仁任冶金陶瓷所所长,罗宗洛任植物生理所所长,王家楫任水生生物所所长,冯德培任生理生化所所长……

李四光还在英国。1949年12月,一位朋友打电话告诉他,国民党政府驻英大使已接到密令,要他公开发表声明拒绝接受职务,否则就要被扣留。李四光当机立断,只身离开伦敦来到法国。两星期之后,夫人许淑彬接到李四光来信,说他已到了瑞士与德国交界的巴塞尔。夫妇二人在巴塞尔买了从意大利开往香港的船票,起程秘密回国。1950年4月中旬莅临上海,中科院华东办事处各研究所人员热烈欢迎李四光,召开了座谈会。当时的情况,地方报纸作了报道:

下午,全体人员举行简单的欢迎会,由李亚农主席主持,他说:“我们中国科学院同人,每天都在热烈盼望李副院长回国。李副院长经过种种困难,尤其是国民党反动派深恐他回国增加人民的力量,不惜勾结英帝国主义阻挠,但仍阻止不住李副院长投向祖国的热情。这是值得敬佩的。相信他回国后对国家社会一定会有更大的贡献。”

李四光副院长报告了旅外观感后,分析了科学工作者的思想,认为“为学术而学术”、“中学为体、西学为用”等都是过去错误的观点,唯有为全人类谋幸福才是科学家正确的道路,他的演说给大家极大的启示。17

史语所及中博院迁台,留在大陆的一些研究人员,如断线的风筝。他们与那些满怀喜悦准备大展宏图的同事相比,有些隐隐担心。

1949年10月,新成立的中央人民政府将文博工作归口文化部。郑振铎担任文化部副部长兼国家文物局局长。他在回中博院旧人王天木的信中,谈到对中博院的构想,及对王天木的希望。他写道:

天木兄: