中央研究院迁台前后(第5/13页)

气象研究所所长竺可桢曾亲自在南京北极阁主持营建气象学研究基地,培养了一支精干的研究队伍,积极参与国际学术交流,着力推进国家气象事业建设。继地质学和生物学之后,气象学成为迅速实现本土化和体制化的代表性学科。竺可桢自1935年起担任中研院评议会的评议员,1948年当选院士。除了任职中研院,还兼任浙江大学校长。去留之间,他的选择当然与学校和志业连在一起。1949年1月8日的《申报》曾报道过一篇记者对他的访谈:

我于是动问他对于万一应变的方案,他说:“我们没有因着时局紧张停过课。我们定一月中旬起大考,考后放寒假三星期,功课不及格的须补考,大概要两星期。则优良学生可获三星期的休息,功课不及格的学生仅有一星期的休息,学校根本不打算搬,教育部没有指示,搬学校不是件易事。”8

史语所整体迁台,也有一批人选择留下,其中不乏傅斯年的亲朋故旧。

傅乐焕是傅斯年一手栽培的侄子。自1932年考进北大就常随侍伯父左右。北大期间,他写出《宋辽交聘史研究》《论今存宋人使辽的几种记载》《宋辽高粱河战争记疑》《宋朝对外失败的原因》等论文。内举不避亲,1936年傅乐焕考进史语所,从1939年的助理员到1943年升为副研究员,也为伯父争足了面子。1942年以前,傅乐焕的主要精力在修订大学撰写的长达十万余字的论文而成《宋辽聘使表稿》,纠正了前贤及日本学者许多错误,“对了解辽的疆域和地理极有参考价值”。傅乐焕学术眼光开阔,文章论证细密,是史语所标榜新史料、新学术的范例,荣获了中研院“杨铨学术奖”。1947年,在伯父的资助下,他赴英国伦敦大学亚非学院进修。以往给伯父的信,他只谈学问、家事和所务,从不涉及政治。1948年4月3日他在给傅斯年的信中说:“昨间接闻人言,我叔近在美常作演讲,协助政府。在美部分左倾学生,颇为失望。今日政府之颓局,全他们自己造成,不值得为之过分分神也。”91949年10月28日,傅乐焕给已去台的妹妹傅乐涓写信:“……如能找到事先做着,如有宿舍,应即迁往,不应再多累大叔。”10从信上看,他已下了中断与伯父思想情感上联系的决心。

弟子邓广铭回忆:

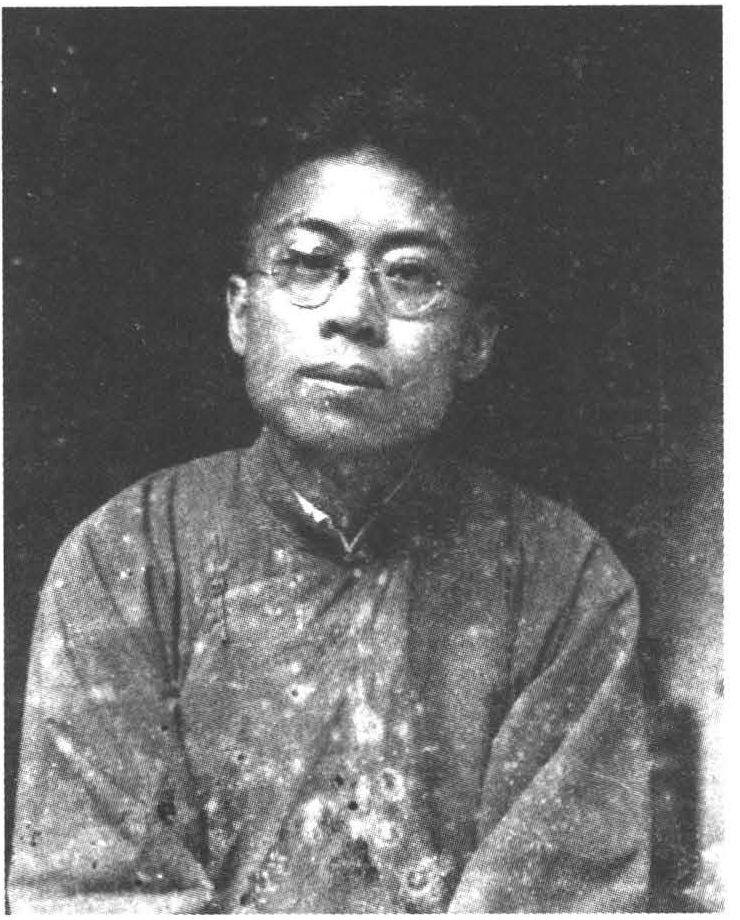

傅斯年的侄子傅乐焕。

他(傅斯年)1949年初去台湾,做了台湾大学校长。此后便经常以朱家骅的名义给北大郑天挺先生打电报,号召北大教授到台湾大学去任教,有时也指名道姓,说要某某人去。记得点过张政烺先生的名,也点过我的名。当时郑先生问我去不去,我说:“要论和傅先生的师生关系,我应该响应他的号召,到台湾去。不过,傅先生与蒋介石关系密切,所以跟他去,我与蒋介石没有什么关系,不愿跟他到那孤岛上去。”11

考古学者夏鼐是傅斯年最倚重的人,自1947年即代理史语所所务。1948年3月21日,他在致傅斯年的信中称:“现下不比李庄,在李庄生活虽苦,尚无刺激,在首都则一切政治黑暗,皆映入目中,亦使人生反感也。”12大陆易帜前夕,夏鼐屡屡得到赴台的函电,他的抉择是:“时局已如此,谁还走死路。”13

语言学者丁声树的书箱已先运到台湾,但因夫人反对,也就没有渡海。14

1949年12月18日,共军的炮火已威胁到成都机场,蒋介石不得不在匆遽之中搭乘专机离开。同天稍早,朱家骅率国府行政院官员飞离成都抵达台湾,继续以行政院副院长身份代理中研院院长。

随“国府”到台的院士只有九位:凌鸿勋、林可胜、傅斯年、董作宾、李济、王世杰、吴稚晖、朱家骅、李先闻,另外去了美国的有陈省身、李书华、赵元任、汪敬熙、胡适、吴大猷等十二人,其余五十多位院士留在大陆。中研院共有五百多人,除了总办事处、史语所和数学所三个单位共五十余人以外,其余各所全都留在大陆。史语所原有四十一位研究人员,也仅二十位去台(另有两位赴美)。数学所原有研究和行政人员十八位,去台的也仅四位研究人员和一位行政人员,所长姜立夫完成播迁任务后,坚辞所长之职,返回广州任教职。