第一章 诟莫大于卑贱,悲莫甚于穷困(第5/7页)

关于这个计策的利弊得失,我在前面已经提过,这里不再赘言。但无论如何,这个阴谋却被秦国人识破了。因为这次郑国的间谍案,秦国的宗室大臣都主张:“东方六国来秦国出仕的人,全部都是各国派来的间谍,应该把这些人通通都赶出秦国!”

等等,郑国是间谍,不代表所有在秦国出仕的外国人都是间谍吧?按照这个逻辑,难道百里奚是间谍?难道蹇叔是间谍?难道商鞅也是间谍?

其实外国人是不是间谍根本就不是重点。重点是,历代秦王不断重用外国人,这些秦国的本土势力早就深怀不满。这些大臣提出的堂而皇之的理由是,只要不是土生土长的秦人就不会爱秦国,更不可能真心效忠秦国,当然应该把这些外来人赶走。如此一来,所有的权位自然都会回到秦国本土势力的手中。

其实这一切都只是借口,本质上不过就是争权夺利而已。

但是别忘了,李斯也是外国人,他来自楚国,自然也在逐客之列。但如今的李斯已经踏上了飞黄腾达之路,他当然不愿离开秦国。

试问:如果你是李斯,这一刻你该怎么办?能够改变你命运的只有秦王,但他也背负了巨大的压力,你要如何说服秦王来挽救你的命运?

提出过去的恩情,苦苦哀求?

请对方拿出良心,诉诸正义公理?

在这一刻,这些都是没有用的。要说服对方最好的办法只有一个,就是让对方相信,留下你比赶走你对他更有利!

于是李斯就上了一封奏书给秦王,这就是历史上大名鼎鼎的《谏逐客书》。

斯乃上书曰:“……今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓‘藉寇兵而赍盗粮’者也。……”

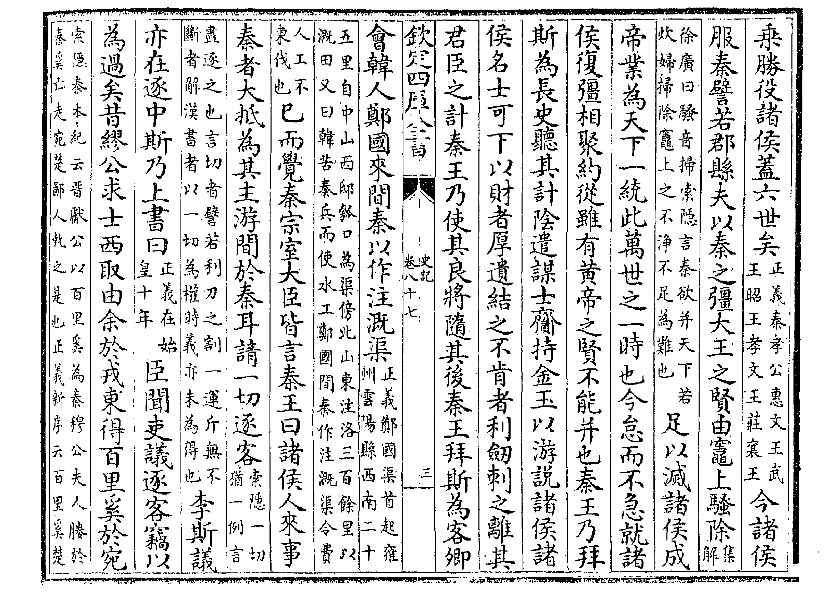

《史记·李斯列传》中记载李斯上呈大名鼎鼎的《谏逐客书》

李斯是怎么说的呢?他对秦王说,现在将六国来的人才、宾客全部赶走,这些人就只能去他国为诸侯们所用。如此则天下之士不敢西向入秦,而六国却得到了大量人才,这不等于是送给盗寇兵器和粮食,帮助他们来伤害自己吗?

“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。”

他又说,天下的货物有很多不是秦国出产的,却都值得珍惜;天下的人才有很多不是秦国土生土长的,却都愿意效忠秦国。当然,各位会觉得怎么可能呢?不是你国家的人怎么可能真正效忠你呢?

说句实在话,来秦国的这些外国人,当然都不是为了爱国而来的。讲穿了,如果他们爱自己原来的国家,他们就不会来秦国了。这些人千里迢迢来秦国做什么?无非就是为了取得功名利禄,希望追求更好的生活而已,这就是他们效忠秦国的原因。

“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”

秦王不是想统一天下吗?想要统一天下,就必须让秦国越来越强大,让别的国家越来越衰弱。但今天你却要把原本可能是你臣民的人才赶走,让自己一天比一天衰弱,让你的仇敌一天比一天更加强大,这不就是“内自虚”吗?

而这些被你赶走的人才,个个心中必然对秦国怀抱怨恨。这是理所当然的,谁会对赶自己走的国家没有怨恨呢?这些人才将来在各国中如果登上了高位,执掌了大权,必然会想办法报复秦国。这样的话,现在的逐客就等于是在树立一个个对秦国有怨恨的仇敌,这不就是“外树怨”吗?

“内自虚而外树怨”,不但在外面树立了更多的敌人,更使得内部因为缺乏人才而衰弱,“求国无危,不可得也”。秦国当年如果真的逐客,那么不要讲完成统一天下的事业,秦国能不能保住原本的强大都是个问题。

中国人自古认为,想要争夺天下,就必须先争夺人才。楚汉之争,项羽一开始明明强于刘邦,为何最后却是刘邦获得胜利?其中固然有各种原因,例如时代的原因、时机的原因、地域的原因等等。但从传统的观点来看,最重要的原因只有一个,就是“用人”。韩信、陈平、张良都曾先后在项羽底下做过事,项羽既不能用他们,又不能杀他们,最后还把他们拱手让给敌人去用,从这一点就可以知道项羽必败无疑。