第五章 火(第18/31页)

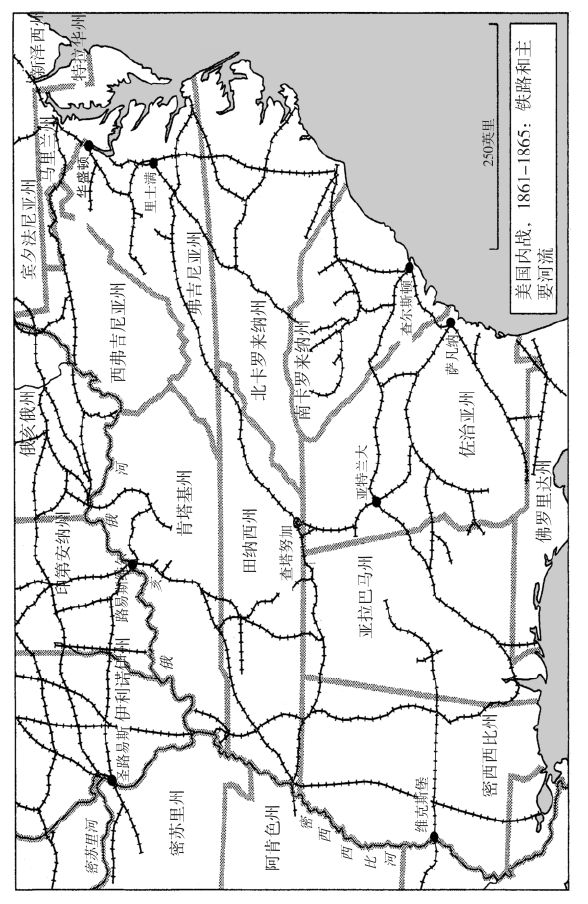

19世纪中期的美国是西方社会中军事化程度最轻的,也是第一个发现这一倾向蕴藏的危险的国家。1861年美国南北战争爆发时,双方都以为战争很快就会结束。它们都匆忙地集结起由志愿兵组成的军队,希望在战场上一举取得胜利。双方都没有考虑过要大规模动员人力或工业资源,当然,南方也没有多少工业资源可以动员。随着战争久拖不决,双方都不得不增加兵员,期望以多取胜,实现无法靠英明的战场指挥达到的目标。最终,从战前美国的3200万人口中,南方召集了近100万人当兵,北方的军队人数更是多达200万;这些数字表明参军的比例是10%,我们已经看到,这是一个社会在继续保持正常运转的情况下所能承受的最大比例。南方本可以从它的400万黑奴中招兵充实军队,但它打仗就是为了捍卫把黑奴作为私人财产的奴隶制,所以无法利用黑奴打仗。北方的经济资源大大优于南方,海军和商船队的规模更大,铁路网也密集得多,所以它从一开始就能对南方实行封锁,也能把军队运到南方军力薄弱的地方去。到1863年,它已经把南方切成两半;1864年,又从西到东把南方经济力量最强的地区一分为二。然而,南方的士兵斗志坚强、艰苦奋战,北方虽然在后勤上占尽优势,但仍无法取胜。因此,1864年的战斗仍然十分惨烈,正如1862—1863年间的战斗;南方士兵守卫他们的腹地和进攻北方的葛底斯堡时同样顽强。这场不断加深的战争给双方造成的代价令人触目惊心。到1865年4月,北方终于成功制服了南方时,共有62万美国人直接因战争死亡,比两次世界大战、朝鲜战争和越南战争加起来的总数还多。

战争的创痛使好几代美国人不再迷惑于军装和军训营那虚假的浪漫。然而,南北战争表明,非职业军人的志愿兵照样可以成为铁军。这鼓励了其他地方想要成为公民—战士的人们踊跃“报名参军”,特别是在英国;它也为德国、法国、奥地利、意大利和俄国提供了根据,证明它们逐渐扩大由服役期满的士兵组成的预备役以便随时动员入伍是有道理的。

这些国家的民族主义情绪高涨,其主旨是尚武强军,而它们在海外的帝国主义扩张的成功更助长了国民的民族主义情绪。欧洲大陆从1815年到1914年战事寥寥,虽然1848—1871年间爆发过国际冲突,还有一些内战,但那个时期仍然被称为“百年和平”;但是欧洲国家的陆军和海军在印度、非洲和中亚及东南亚十分活跃,他们打赢的战争规模虽小,获得的利益却大得惊人,使他们的国民得意非凡。然而,促使公众支持军事化的最重要的推手也许是军事化过程本身使人感到的兴奋和刺激。法国大革命提出的最具吸引力、最令人激动的思想之一是人人平等。在欧洲人内心深处,平等意味着有权携带武器,因此人们相信,当兵能使自己成为更完全的公民。大革命消灭了雇佣兵现象,也废除了过去的武士阶级对军队指挥权的垄断。法国大革命的军队以及后来法兰西帝国的军队被视为促进社会团结,甚至提高社会平等的工具——也许那只是自欺欺人,因为过去的武士阶级一直在顽强地捍卫自己任命指挥官这一硕果仅存的权力。军队中出身中产阶级的年轻人有希望晋升军官,因此而提高社会地位,而所有入伍的年轻人身上穿的军装就是他们被完全接受为社会平等一员的证明。雇佣兵和常备军的招募方式尽管不同,但都被视为某种形式的屈从和奴役;相比之下,普遍兵役制给人带来的是体面,甚至是远大的前途。威廉·麦克尼尔写道:“这听起来像是自我矛盾,但放弃自由经常使人得到真正的解放,特别是对于身处千变万化的环境之中,尚未成年的年轻人来说。”

这个说法暗含的意思是,欧洲狂热的军事化趋势中有一定的幼稚心态,此言或许不虚:“幼稚”(infantilism)和“步兵”(infantry)的词根是一样的。若果真如此的话,幼稚的欧洲就是一个会思想的孩童。聪明人和负责任的政府找出种种理由,长篇大论地说明政府的行为是多么正确。所以,当1905年法国为进一步扩军而大举征兵的时候,法国下议院的报告是这样开头的: