第八章 莫扎特服务德国帝国主义(第4/18页)

捷克被占的头两个月里,塔利赫的公开活动非常积极,可见布拉格文化生活的日耳曼化并未像希特勒所要求的那样迅速地进行。也许一个障碍在于保护国内只有3.5%的人口是德意志血统。[473]不过,纳粹的意图还是非常清楚,他们关闭了鲁道夫宫的捷克议会,把建筑功能还原为音乐厅;另外还于6月还在布拉格组织了一个德国文化周,在保护国总督纽赖特的庇护下,上演了3部歌剧、5场音乐会,举办了6次讲座、3次作者朗读会和7个展览。不过,莫扎特和布拉格的密切关系却是整个活动最显著的热点。汉斯·海因茨·施图肯施密特(Hans Heinz Stuckenschmidt)在《基督科学箴言报》发表的文章特别列出在国会剧院上演的《费加罗的婚礼》和在重开的德语剧院上演的《唐·乔万尼》,将它们视为整个活动的亮点。[474]

由于这是保护国庇护下举办的第一次大型文化活动,组织者希望请到和这个地区有地理关联的演出人员。他们确保指挥家弗朗茨·康维茨尼(Franz Konwitschny)指挥歌剧演出,用的制作出自已经去世的阿尔弗雷德·罗勒(Alfred Roller)之手。请这两位的理由主要是,他们都是在摩拉维亚成名的。然而,由于德语剧院公司在前一年已经解散,完全由本地团队上演这两部作品已不可能。所有主角都不得不请自慕尼黑和维也纳,合唱团也是直接从维也纳国家歌剧院请的。乐队主要由前德语剧院乐团和赖兴贝格苏台德德意志管弦乐团(Sudetendeutsche Orchester Reichenberg)组成,并专为德国文化周而更名为苏台德德意志爱乐乐团(Sudetendeutsche Philharmonische Orchester)。[475]在夏季稍晚些时候,他们被宣传部委以“确保德意志音乐在布拉格的未来”之重任,乐团的名字又改为布拉格德意志爱乐乐团(Deutsche Philharmonische Orchester Prag)。[476]

除乐团名称外,宣传部在德国文化周之后不久还启动了其他改变。康维茨尼出生于摩拉维亚,这让他看起来是担任布拉格德国音乐总监的合适人选,但这个职位还是给了卡尔斯鲁厄的音乐总监约瑟夫·凯尔伯特。凯尔伯特被召来领导德意志爱乐乐团,和奥斯卡·瓦列克(Oskar Walleck)合作,后者是位于慕尼黑的巴伐利亚国家歌剧院的前总管。瓦列克的任务是在布拉格建立一个永久的德语剧院公司。他出生于摩拉维亚,有部分捷克血统,是个热忱的纳粹党员,致力于推广“德国的殖民利益,以娱乐和教育当地人为首要目的”[477]。他甫一上任,几乎立刻行动,没收了几家捷克语剧院,将其转为德语剧院。1939年12月,帝国政府部门给这些新机构200万帝国马克的资助。此后,布拉格的德语剧院始终耗费大量资金,每年预算平均在160万帝国马克左右。[478]

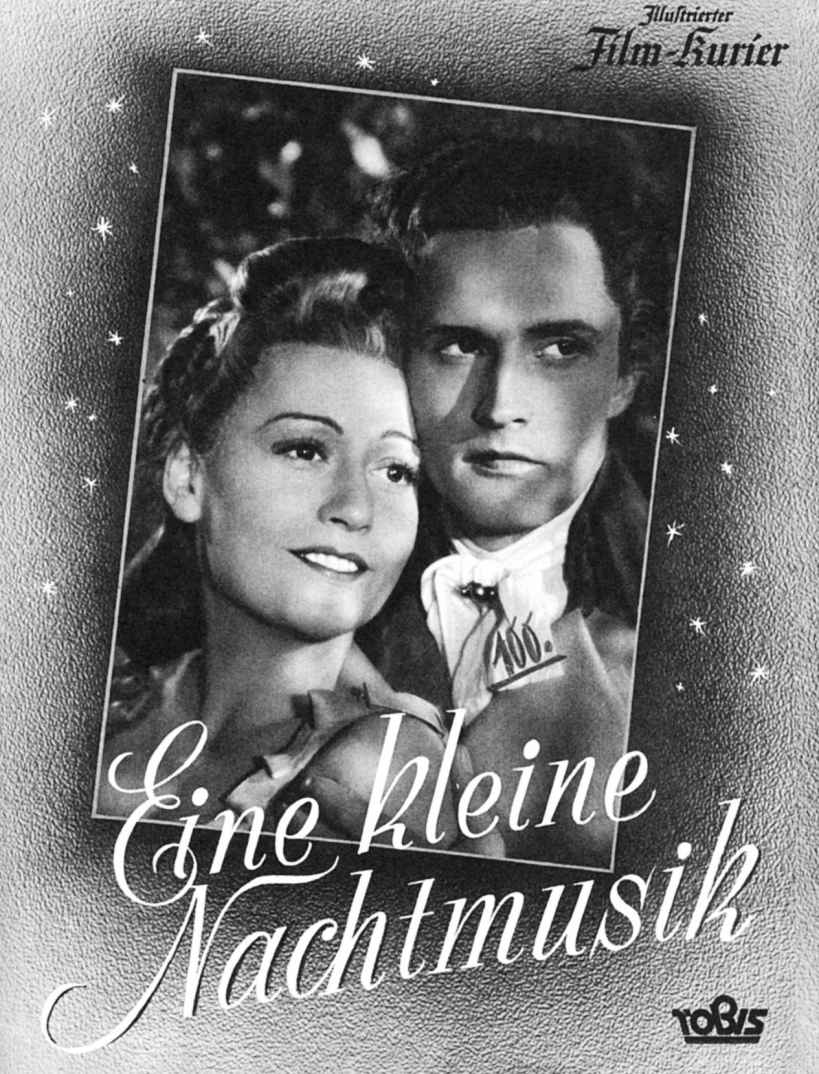

在这段动荡时期,莫扎特和布拉格的关系始终是德国帝国主义的一个有力武器。当年早些时候,柏林的托比斯电影公司(Tobis Film)和导演利奥波德·海尼什(Leopold Hainisch)开始摄制《弦乐小夜曲》。这是一部关于莫扎特于1787年访问捷克首都的传记影片,结束于《唐·乔万尼》的成功首演。影片大致以莫里科的《莫扎特在去布拉格的路上》为底本,由罗尔夫·劳克纳(Rolf Lauckner)编剧。剧本意在保留德意志特色的剧情及其主要人物。相应地,劳克纳删去了莫里科原著中所有和捷克人物有关的情节,把莫扎特的朋友,激发他完成歌剧的“缪斯”约瑟法·杜谢克换成了欧根妮伯爵夫人。这个角色由海莉·芬肯采勒(Heli Finkenzeller)饰演,带上了明显的巴伐利亚口音。

《弦乐小夜曲》1939年12月18日在布拉格首映。它被视为捷克首都文化生活中的一个非常重要的里程碑,被评为保护国成立后首部在这个城市上映的德国新电影。帝国范围内对这部电影都赞赏有加,认为它是一部非常有效而及时的逃避主义影片。然而,劳克纳把约瑟法·杜谢克这个人物完全去掉的做法却没有引发任何评论,当时的观众若对莫扎特的生平没有详细的了解,恐怕也不会注意这点。[479]

28.1939年首映于德占布拉格的电影《小夜曲》的杂志广 告。

和《弦乐小夜曲》不真实的迷幻世界相反的是,布拉格的莫扎特协会很快就感受到占领者越来越强的干扰。整个1939年,协会委员会都可以不受外界压力地执行自己的任务,但1940年1月5日,情况变了。这一天,保护国总督要求协会主席雅罗斯拉夫·帕特拉(Jaroslav Patera)以“不可信任”为由强行辞退委员会中的捷克成员,并以德意志族成员取代之。在被迫辞职的委员中,工程师博胡米尔·利班斯基(Bohumil Libánsky)后来被捕,死于茅特豪森集中营。[480]