第八章 莫扎特服务德国帝国主义(第3/18页)

在布拉格莫扎特音乐节举办的同一年,捷克音乐学家保罗·奈特尔完成了著作《莫扎特在波希米亚》(Mozart in Böhmen)。他希望这本书能复兴“过去的精神”,即德意志人和捷克人在“和谐与谅解”的气氛中共同把这位作曲家敬为“他们的大师”。[465]德意志人积极参与布拉格莫扎特音乐节,德语剧院制作的《后宫诱逃》和《魔笛》也引来评论界的热烈反响,奈特尔无疑会为此感到宽慰。一个更积极的信号是,布拉格日耳曼音乐学院(German Music Academy of Prague)师生用一场莫扎特《安魂曲》的演出纪念1937年9月去世的马萨里克总统。

然而,虽然奈特尔呼吁宽容和谅解,捷克斯洛伐克共和国和第三帝国在苏台德区的问题上,关系却逐渐恶化。1937年的相关争议渗入音乐界,两国都做出先发制人的举动。例如,在春天,捷克政府发布禁令,帝国音乐局局长彼得·拉贝的著作《第三帝国的音乐》(Die Musik im dritten Reich)和《德意志音乐生活的文化意志》(Kulturwille imdeutschen Musikleben)被禁止发行,引起德国人的愤怒。[466]德国人做出反击,在苏台德掀起民众情绪,并公开支持在莱辛堡(Reichenberg,即利贝雷茨〈Liberec〉)和特普利茨(Teplitz,即特普利采〈Teplice〉)举办的苏台德音乐节。[467]在这种情况下,布拉格莫扎特音乐节在邀请国际宾客时就没有邀请第三帝国的客人,而《音乐时报》1937年12月号很明显地以最为草草而过的方式批判报道了音乐节的节目。[468]

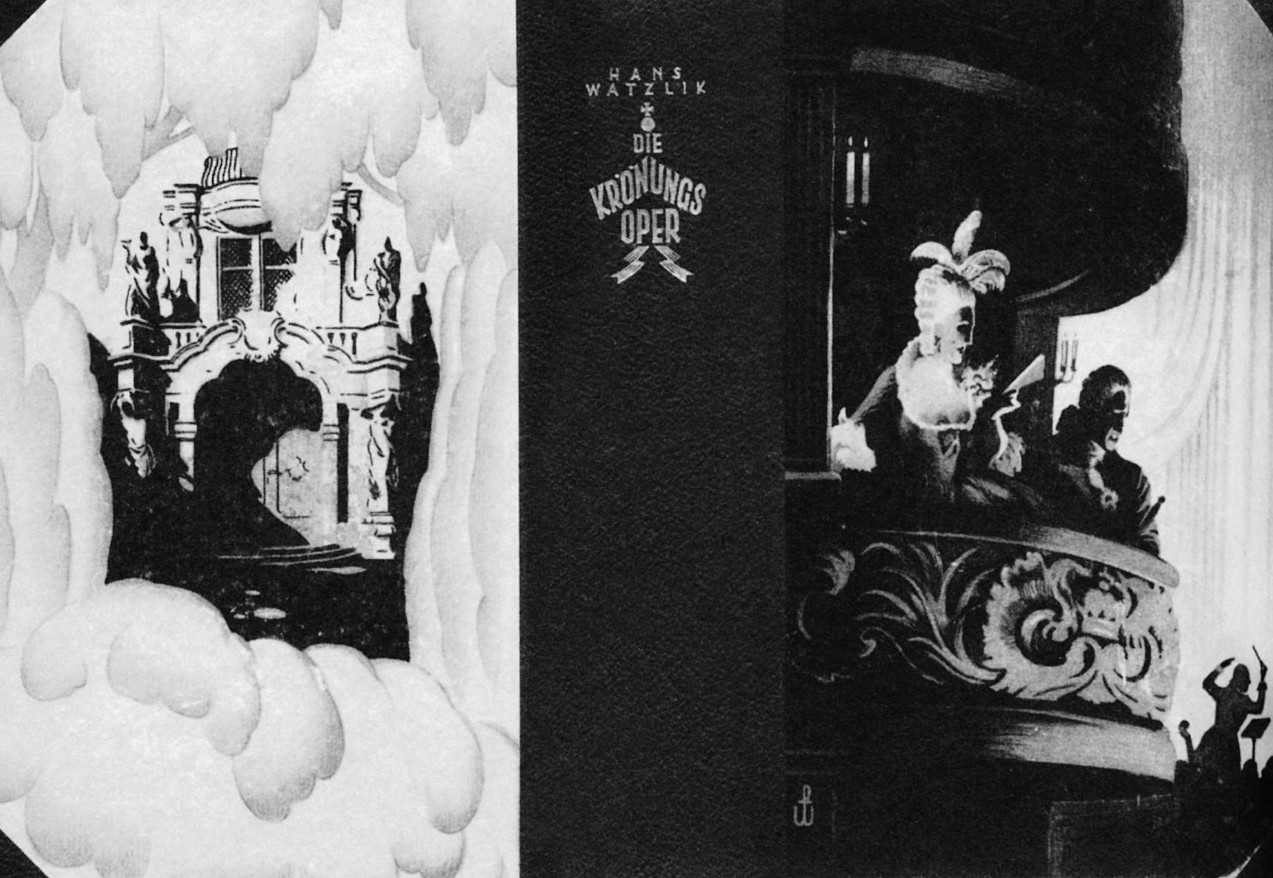

27.汉斯·瓦茨利克的莫扎特小说《加冕歌剧》(1935)的封面和封底。

1938年,德国的音乐媒体加强了反对捷克当局的宣传运动,一有机会就对苏台德区予以道德支持。莫扎特也被卷入斗争,出生于苏台德的作家汉斯·瓦茨利克(Hans Watzlik)的历史小说《加冕歌剧》(Die Krönungsoper)流传甚广。这部小说初版于1935年,重印过几次,到1944年时已发行12万册。瓦茨利克在其中重构了莫扎特1791年最后一次造访布拉格并创作最后一部歌剧《蒂托的仁慈》的情景。德国媒体盛赞此书,称应向“莫扎特专家和普通德国人都热烈推荐”。此书的样板是爱德华·莫里科(Eduard Mörike)写于1856年的著名中篇《莫扎特在去布拉格的路上》(Mozart auf der Reise nach Prag)。[469]不同之处在于政治内容。瓦茨利克在书中坚信德国在苏台德区的主导地位,坚信波希米亚和巴伐利亚、上奥地利的农民社群有着共同的文化传统。在《加冕歌剧》中,莫扎特一踏出维也纳,前往布拉格的波希米亚乡间,就成了瓦茨利克的世界观的代言人。有一个值得注意的场景:在一个离奥地利首都不太远的地方,莫扎特的助手苏斯麦耶听到一个当地农民姑娘说另一种语言,深感困惑。莫扎特斥责了他,说他们“根本没到廷巴克图(Timbuktu)”,“还认得出鸟鸣声和教堂的钟声”,不用担心。苏斯麦耶仍然狐疑,莫扎特却强调说他相信“波希米亚的小提琴和圆号都用清楚的德语歌唱”,“这个地区的市镇主要是日耳曼的,特别是布拉格”。[470]

根本不用猜瓦茨利克的小说引起了什么反响,特别是在捷克人里。只消说,在慕尼黑事件1和1938年10月德国强占苏台德区之后,这样的东西只能让布拉格的德意志人和捷克人社区之间的关系更为紧张。这种紧张关系也反映在莫扎特协会面临的情境中。1938年6月,协会成员大约四分之三是捷克人,四分之一是德意志人,但到年底时,德意志人基本不活跃了。[471]9月26日,由于政治压力和经济困境,布拉格德语剧院被强制关闭,对两族未来和平共处的前景又是一次重大打击。

1939年3月16日,希特勒的军队开进布拉格,波希米亚和摩拉维亚保护国(Reichsprotektorat of Bohemia and Moravia)成立,和解已不可能。尽管犹太人和反纳粹主义者都遭追踪逮捕,但音乐生活在很窘迫的情况下得以继续。塔利赫之前有一段时间专注于捷克音乐,此时在布拉格五月音乐节(Prague Musical May Festival,即布拉格之春音乐节的前身)转向莫扎特,于5月10日在国家剧院指挥上演《魔笛》。据战后记述,塔利赫特意决定演这部作品和贝多芬《第九交响曲》,是为了在面对“恶”时能够“扬善”。[472]