第十一章 夜幕下的大军反主流文化和反革命(第6/17页)

1964年,约翰逊为美国大选奔走活动之时,越战已经在逐步升级。8月,北越军舰在东京湾地区疑似向一艘美国船舰开火,约翰逊断言这是一桩侵犯美国的行为,国会因而通过了《东京湾决议案》。这份决议案虽然不是正式的宣战书,却具有同等的效力,允许采取“一切必要举措”抗击北越。次年3月,美国发起滚雷行动,对北越地区进行了地毯式轰炸,不久,美国海军陆战队抵达南越。一周后,约翰逊在国会面前重提“美国的承诺”。“这是古往今来最富裕、最强大的国家。往昔的帝国在我们国家面前不值一提。然而,”约翰逊在结尾说道,“我不想成为一位建造帝国、追寻宏图、扩张势力的总统……我想当这样一位总统:帮助终结人们之间的仇恨,促进各种族、各地区、各党派之间的友爱,帮助终结这个地球上兄弟之间的战争。”

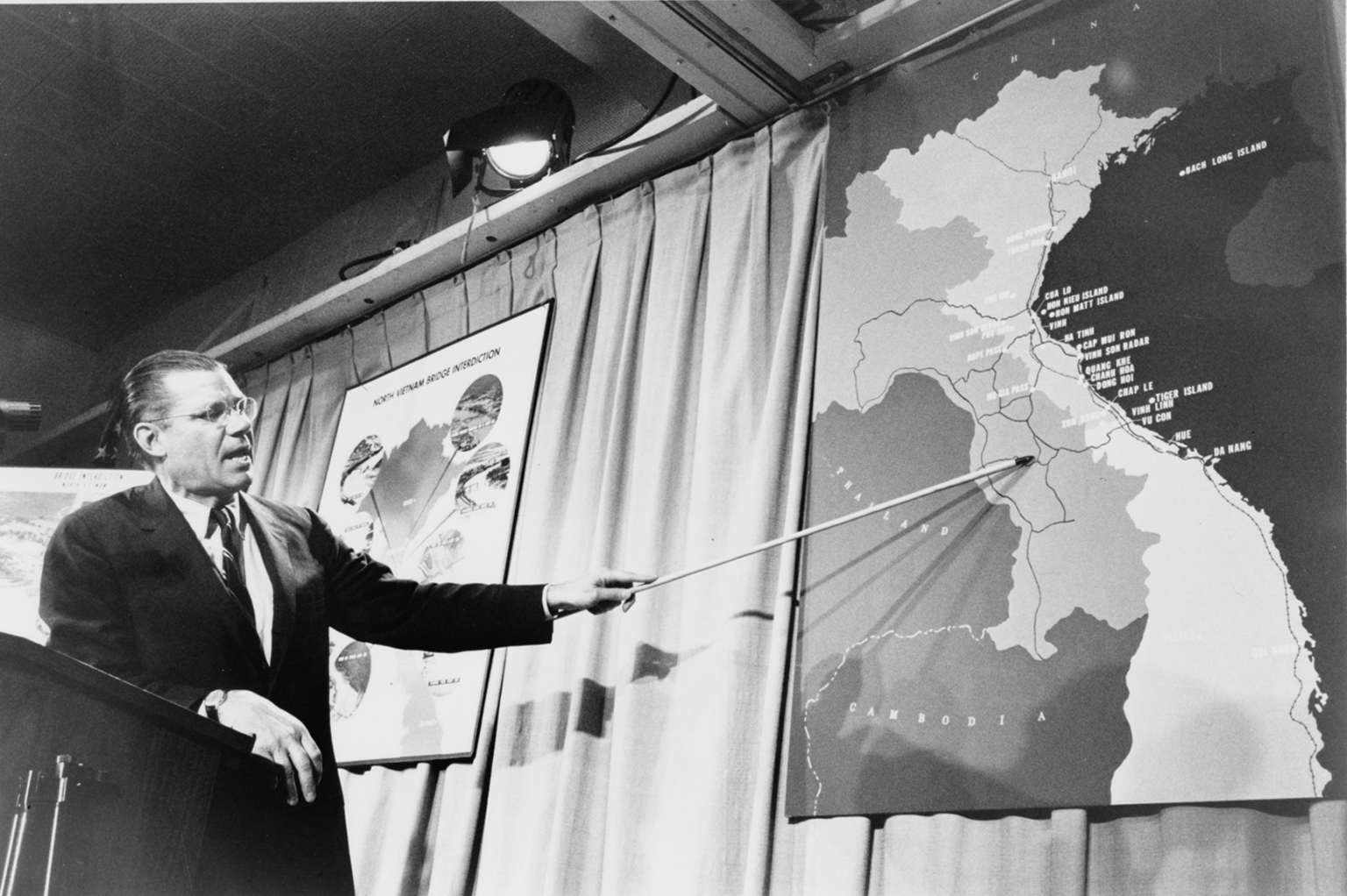

图64 1965年4月的一场新闻发布会上,国防部长罗伯特·麦克纳马拉指向一幅越南地图(马里恩·特里科斯克于1965年4月26日拍摄)。在前一个月,美国开展了三项军事行动来袭击北越、保卫南越:滚雷行动、火镖行动和弧光行动。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-134155)。

“垮掉的一代”

有人说,如果你忘不了20世纪60年代,那么你可能并没有在那个年代生活过——这句嘲弄看似荒谬,却非常精准。美国在越南遭受打击的不仅是军事实力,还有道德律令。从当时的反战游行就可以在一定程度上看出民众对越战的看法。1969年,《生活》杂志在总结20世纪60年代时为其贴上了“动荡与变化”的标签,这并不仅仅是因为当时还在进行的越战,也是因为就在前一年,马丁·路德·金和罗伯特·肯尼迪(Robert Kennedy,约翰·肯尼迪的弟弟、当年民主党的总统候选人)相继遭到刺杀。这些事件比近五年前约翰·肯尼迪遇刺身亡的事件甚至还要令举国震惊。不过,和其他大多数媒体一样,《生活》杂志在思考美国历史的这个阶段时,对于美国实际上所经历的“巨大力量和改变”的报道还不够翔实。媒体常常大肆宣扬20世纪60年代是个险里逃生的年代,但在如今看来,这个年代多少有些名不副实。

当然,如果没有越战,不管是20世纪60年代的理想主义还是紧随其后的幻灭感都不会如此有影响力。在当时以及后来被认为是激进主义的势力,在很大程度上依赖于其反对势力而存在,但这些反对势力并不是在越战中才产生,而是在越战中、在当时整个西方世界的文化背景下得到了增强。在1964年约翰逊竞选美国总统和1965年越战升级期间,一些乐队的歌曲似乎正是当时反叛(在经济上却又精明)的年轻一代的例证。披头士乐队和滚石乐队在1964年举办了首轮美国巡演,他们的出现在群众里引起了狂热的反响,似乎也为这一代人定下了基调:这代人的情感在音乐和道德的问题上尤其容易爆发。“时代在变。”鲍勃·迪伦(Bob Dylan)在同一年向美国人说,他在歌词中也指出了代沟的存在,而这也成为那个时代的特点。“美国土地上的父母们”被建议不要去批评他们不能“理解”的事情,而他们当中一定有许多人想要将这些唱片和光盘扔到窗外。

越战时期成长起来的那代人后来被称为“垮掉的一代”。在越战初期,那代年轻人,而不是他们的父母,是最为支持战争的群体。他们或是目睹了“最后解决”方案(纳粹对欧洲犹太人的大屠杀方案)的后果,或是参加过朝鲜战争,因此,并不难想象“垮掉的一代”这种说法对他们产生了何种影响。越战刚刚打响的时候,美国人当中只有1/1000的人明确反对战争,因而可以说,最开始对于美国军事介入越南的反对声音并不响亮。从这种意义上而言,反战运动堪比19世纪的废奴运动:两者最初都是出于道义的边缘运动,随着政治、文化和军事环境发生转变,演变成为群众运动。对于内战中的一代人来说,这种转变是一场开启“自由的新生”的战争。对于越战中的一代人而言,这种转变则是更靠近一个世纪前对自由的承诺,远离了战争。