第七章 克拉希尼克(第9/12页)

八月二十三日,丹克尔的第一集团军在与安东·萨尔扎的俄国第四集团军于桑河东边的克拉希尼克相遇时,也手忙脚乱地投入了战斗。伊万诺夫命萨尔扎前进到桑河一线,守住从该河河口到雅罗斯劳这一段。丹克尔则以包围俄国这支进攻部队为目标配置其兵力,要第十军在右翼往前推进,第五军居中,第一军在左翼押后。两军相遇之前,丹克尔刚在日记里写道,他希望在克拉希尼克以西的这一线连绵的高地与俄军交手,而今果然如愿。[53]

萨尔扎派其第十四军、第十六军和掷弹兵军(精锐部队)上前线,前线拉得很宽,穿越扎克利库夫(Zaklikow)、亚努夫(Janow)、弗兰波尔(Frampol)诸村。丹克尔的左翼部队、第五师和奥地利防卫军第四十六师,在八月骄阳下汗流如注,在深沙地和深湿地踉跄前进,攻击扎克利库夫北边的俄军第十八师。

在中间部位,匈牙利地方防卫军第三十七师,既要与盘踞亚努夫旁森林高地上的俄军周旋,也要辛苦解决语言麻烦。命令是以德语下达该师,但由于匈牙利人拘泥于细节,要求命令得以马扎尔语转达更下级部队,但往往下达给不会说马扎尔语,乃至看不懂马扎尔文的单位。[54]在右翼,丹克尔能集中五个师的兵力对付沃伊辛第十四军底下的两个师。俄军这两个师凌乱地分布于卢布林南边多沼泽、地势起伏、为森林所覆盖的三十二公里宽的地区上。奥匈帝国军队难得一次在兵力和火炮上居于上风,丹克尔抓住机会冲上前。

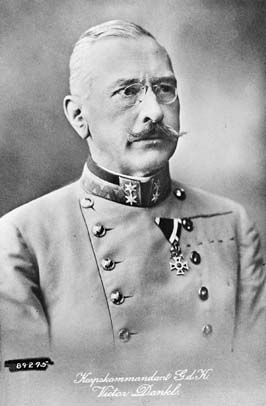

维克托·丹克尔将军

“谢天谢地,战争开打了,”奥地利于一九一四年七月向塞尔维亚宣战时,维克托·丹克尔将军如此兴奋地表示。他还大胆表示,“俄罗斯人构成威胁,但是个小威胁”。才一个月多一点,丹克尔的奥匈帝国第一集团军就被俄国大军打得溃不成军。

照片来源:National Archives

丹克尔深信他与横跨欧洲的一场大胜息息相关,在日记里兴奋写道,“德国人在法国境内也大有斩获!”[55]但在俄属波兰的西部边缘,战事比法国境内任何战事更为惨烈。第五军带头进攻,为夺下山顶的波利赫纳(Polichna)村,奥地利第七十六团三次强攻,导致六百人死伤或失踪。部队以密集队形攻上无遮蔽物的长长山坡,被火炮和机枪大批撂倒,然后以笨拙的纵队队形踉踉跄跄攻入村子,逐屋打肉搏战,虽然攻下村子,却只是惨胜。

明眼人都看得出,奥匈帝国禁不起和俄罗斯帝国打消耗战,但奥地利祭出这种自损兵力的战术,正是在打消耗战。但似乎没人注意到这点;战场上的奥地利军官写下可笑的战后报告,以粉饰如此可悲的死伤。第七十六团团长得意地表示,“人人都是英雄”。在这样的战术指导下,这些可怜人不得不成为英雄。[56]

从右侧合攻波利赫纳的奥军第三十三师,在仰攻这村子时,好似把这场仗当成十八世纪的战争来打:两个营横向相连当前锋,第三营在他们后面当第二梯队,第四营当预备队。第十四师以同样的方式进攻,四个营共千人组成密集的数个群,汗流浃背往山顶的波利赫纳攻。这个师的战斗任务大部分与救回第七十六团的幸存者有关,而有位奥地利上校写道,“我们自己的火炮”使这一任务较难达成,因为“它们的榴霰弹没打中敌人,反倒打中了我们”[57]。为夺取弗兰波尔和古拉伊(Goraj)两村,故以两面夹击桑河,俄军萨尔扎派其第十六军和榴弹兵军对付右边的奥地利第五、第十军。奥军从高处开火,将他们击退,然后反攻,掳获数百战俘和十九门俄国火炮。萨尔扎下令退往东北,退到数公里外,通往卢布林之路边的下一线高地。[58]

奥匈帝国某场强攻后尸体狼藉的惨状

奥地利军官喜欢把“男人打第一仗的滋味,就像男孩的初吻”挂在嘴上。但打仗完全不是这么一回事。奥匈帝国步兵在刺刀冲锋里大批丧命,留下满地狼藉的尸体。

照片来源:Heeresgeschichtliches Museum,Wien

奥地利的蓝灰色军服,在塞尔维亚未使部队隐蔽,在这里亦然。有位军官写道:“我们一身蓝灰色,始终很醒目,而俄国人穿的土色军服则远没这么醒目。”[59]康拉德在总司令部向某德国军官说明惨重伤亡时,不只归咎于军服。他怪罪于普奥战争的影响,指出哈布斯堡军队“不合时宜的蛮勇源于一八六六那场战争”,奥地利步兵在那场战争里就是这样进攻。或许康拉德说得没错;一八六六年后的经费不足、承平、升迁缓慢,使一九一四年时奥匈帝国的常备军官年纪都偏大(大部分上尉年逾四十,其中许多人将近六十)、肥胖、变不出新把戏。无法骑马的高阶军官坐汽车,但汽车很快就不能动,因为这个君主国没有进口橡胶可供制造备胎。“在这些烂路上开车要更慢更小心,”康拉德的补给主任低声说,“我们的轮胎没问题,关键在你怎么开。”[60]