第一章 战国秦汉间禄秩序列的变迁(第9/16页)

首先排比相关月俸数据,以显示真二千石确为独立秩级。周国林先生为“真二千石就是二千石”所举例子,其一是太子詹事及州牧二官,史料有称其“二千石”的,又有称其“真二千石”的;其二是《续汉书·百官志五》注引荀绰《晋百官表注》记“真二千石月钱六千五百,米三十六斛”,若依粟一斗得米六升、粟一斛平价百钱计算,这数字与东汉二千石的月谷120斛“数额是极为相近的”。

由俸额来推算二千石所涉诸秩,我们也觉得其法可行。请看:

1.诸侯王相在郡守上,秩真二千石。律,真二千石俸月二万,二千石月万六千。(《史记》卷一百二十《汲郑列传》“令黯以诸侯相秩居淮阳”句《史记集解》引如淳曰)

2.诸侯王相在郡守上,秩真二千石。律,真二千石月得百五十斛,岁凡得千八百石耳。二千石月得百二十斛,岁凡得一千四百四十石耳。(《汉书》卷五十《汲黯传》“令黯以诸侯相秩居淮阳”句颜师古注引如淳曰)

汲黯担任淮阳守,大约在汉武帝元狩(前122—前117年)、元鼎(前116—前111年)年间。因为汲黯曾“为主爵都尉,列于九卿”,资历很高,汉武帝不想委屈了他,便给了他“诸侯相秩”即真二千石待遇。《史记集解》所引、如淳所云“真二千石俸月二万,二千石月万六千”,应是西汉俸例,因为学者公认西汉俸禄发的是月钱;《汉书》颜师古注所引、如淳所云“真二千石月得百五十斛,二千石月得百二十斛”以粟为俸,符合东汉月谷之制。月俸也好,月谷也好,两种记载都应出自汉律。

根据《续汉书·百官志》和《后汉书·光武帝纪》李贤注所载“百官受俸例”,大将军、三公月谷350斛,中二千石180斛,二千石120斛、比二千石100斛。那么如淳所云“二千石月得百二十斛”,与“百官受俸例”相合;而“真二千石月得百五十斛”,则是“百官受俸例”所没有的。那么应如何看待“真二千石月得百五十斛”这个记载呢?

周国林先生回避了真二千石月谷150斛记载,只就西汉“真二千石俸月二万”进行推导:“西汉月俸为二万钱的是中二千石。《汉旧仪》云:‘建始三年,益三河及大郡太守秩’,即增至中二千石;又云:‘元朔三年,以上郡、西河为万骑太守,月俸二万。’故如淳这段话中的‘真二千石’,实应为‘中二千石。’”这说法得到了何德章先生的响应:“二千石之上应为中二千石,真二千石的月俸钱疑即中二千石的月俸钱。”(20)

不过问题在于,《汉旧仪》只说建始三年(前30年)益大郡太守秩、万骑太守月俸二万,可并没说大郡太守、万骑太守是“中二千石”,这二者间存在着一个空档。万骑太守的月俸二万,依我看是真二千石的俸钱,而不是中二千石的俸钱。与本题相涉的西汉月钱,还有如下史料:

律,丞相、大司马大将军奉钱月六万,御史大夫奉月四万也。(《汉书》卷十《成帝纪》绥和元年颜师古注引如淳)

臣禹……拜为谏大夫,秩八百石,奉钱月九千二百。……又拜为光禄大夫,秩二千石,奉钱月万二千。(《汉书》卷七二《贡禹传》)

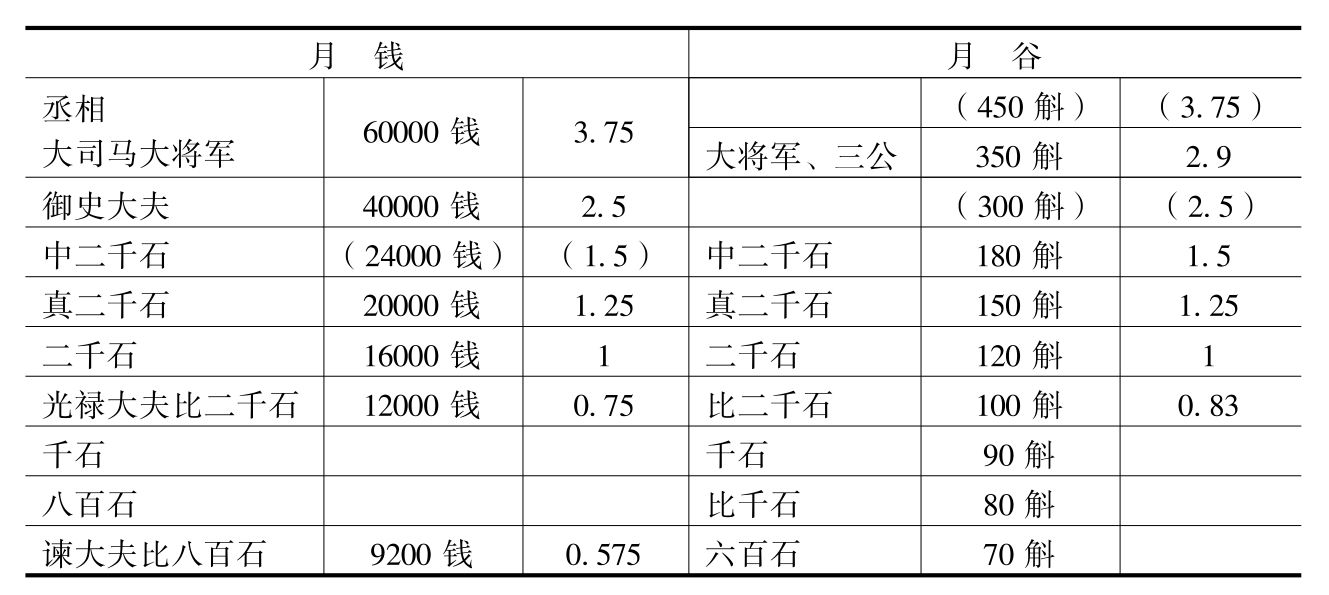

贡禹所拜的谏大夫,实是比八百石秩;所拜光禄大夫,实是比二千石秩。综合各个记载,遂知西汉丞相、大司马大将军月钱60000钱,御史大夫40000钱,真二千石20000钱,二千石16000钱,比二千石12000钱,比八百石9200钱。这些都是汉成帝绥和元年(前8年)之前的俸额,此年御史大夫改大司空,其官不存了。

细审汉代的月钱级差和月谷级差,我觉得其比例是有规律可循的。若把二千石俸确定为指数“1”,则二千石以上及比二千石诸秩,其月钱指数呈3.75、2.5、1.25、1、0.75排列,井然有序。再看东汉月谷。东汉建武俸例,大将军、三公月谷350斛,中二千石180斛,二千石120斛、比二千石100斛,其中没有真二千石。但如前所述,《汉书·汲黯传》注引如淳另记“律,真二千石月得百五十斛”,那么再把真二千石150斛纳入其中,则月谷指数呈2.9、1.5、1.25、1排列。为明快起见,列出下表: