第四章 分等分类三题之二:秦汉冠服体制的特点(第18/26页)

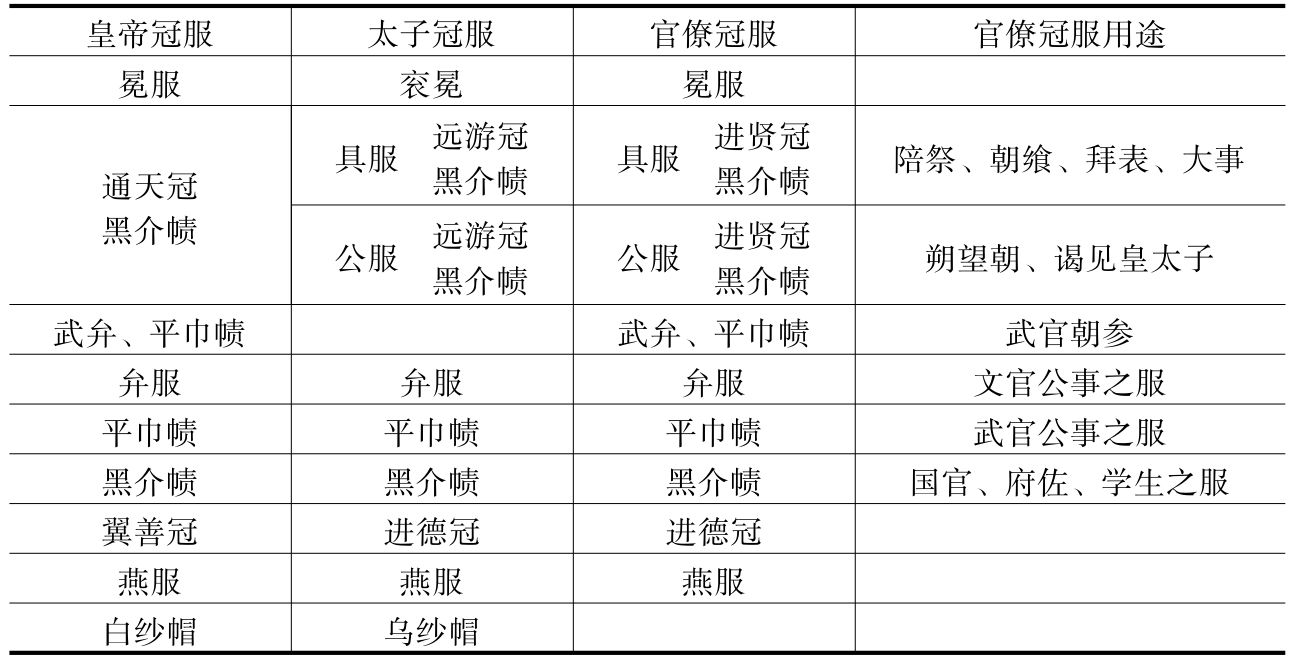

皇帝、太子和官僚的服等,存在着对应关系,可以互证。《唐六典》卷四《礼部尚书》:“乘舆之服则有大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、翼善冠之服。……皇太子之服则有衮冕、具服远游冠、公服远游冠、乌纱帽、弁服、平巾帻、进德冠之服。”由此,把皇帝、太子和官僚的有关冠服简列如下:

翼善冠、进德冠属什么服等呢?二冠为唐太宗所制,其形制与弁相近。翼善冠为唐太宗自服,进德冠赐给贵臣服,太子也服。李▌墓中出土了三梁进德冠,可供了解那冠的原始样子(104)。在一段时间中,皇帝在元日、冬至、朔望视朝时服翼善冠,那么臣下相应要服进德冠;若皇帝朔望视朝仍用弁服,则臣下应亦步亦趋,弁服如故了(105)。所以,进德冠的用途与弁服、公服、朝服重合,也不构成独立的服等。

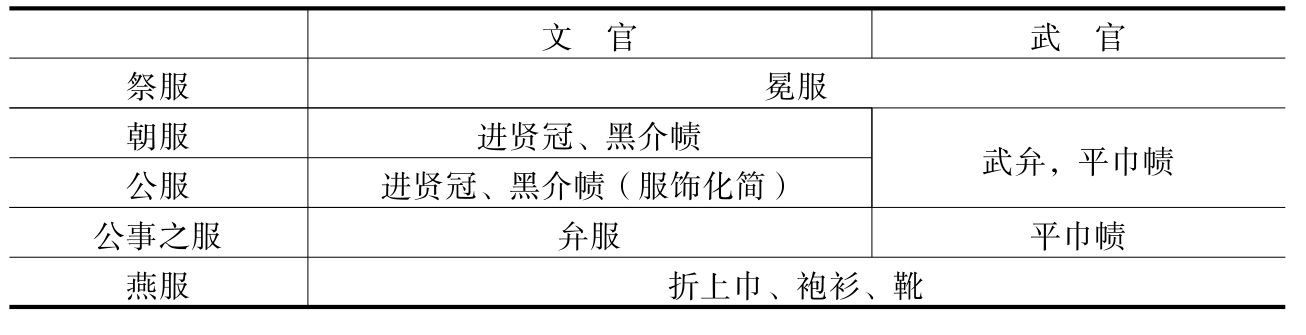

下将唐朝服等表示如下:

也就是说,唐朝的文官服等有五,武官则是四等。马端临对唐朝冠服,是这么概括:“王公以下冠服,唐制有衮冕九旒……爵弁、朝服、公服、袴褶、弁服。宋朝省八旒、六旒冕、公服、弁服。”(106)在其所叙唐制中,袴褶是一种服装但不构成一个服等;弁服被他单独列为一类,说明他对那种“公事之服”有正确认识。

最后再对“常服”概念略加辨析。《旧唐志》把隋朝的平巾帻、紫衫白袍、靴称为“常服”,对这一点,孙机先生提出了非议,他认为常服是燕服。我们觉得,“常服”概念比较散漫,往往只是“日常之服”的意思。在南北朝,祭服之外的冠服都可称“常服”,皇帝通天冠也可以称常服。然而有时常服又是对朝服而言的。《魏书》卷十四《元丕传》:“至于衣冕已行,朱服列位,而丕犹常服列在坐隅。晚乃稍加弁带,而不能修饰容仪。”“冕”属祭服,“朱服”属朝服,则其“常服”应在祭服、朝服之外,实为胡服;“晚乃稍加弁带”的服装,大概是弁服。《隋书》卷三《炀帝纪上》:“上常服,皮弁十有二琪;文官弁服,佩玉。”隋炀帝所“常服”的皮弁,又是相对于冕服和通天冠而言的。

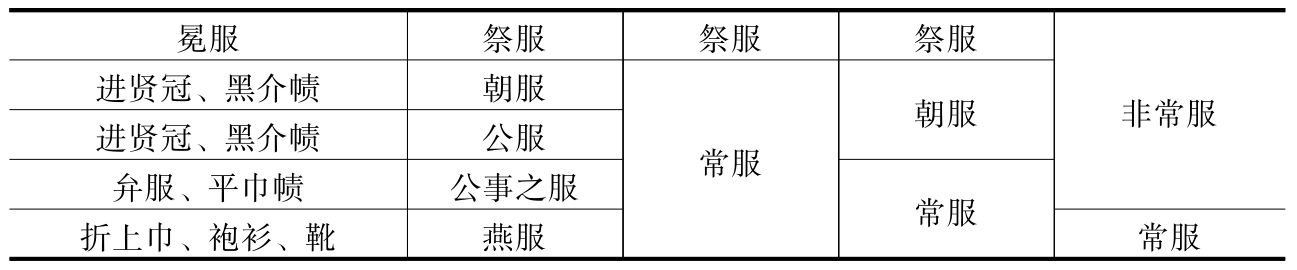

唐朝“常服”可以专指燕服(107),但弁服似乎有时也算常服(108)。又《新唐书》卷二四《车服志》说“太宗……常服则有袴褶与平巾帻”,那么平巾帻还真可以说成是“常服”的。但《新唐志》叙述太子之服,先说平巾帻是紫裙白袴,又云“常服则有白裙襦”,那么紫裙白裤的平巾帻又不算常服了。又如“其在京诸司文武职事,五品已上清官,并六品七品清官,并每日入朝之时,常服袴褶”(109),话中以袴褶为“常服”。而在“帝、后俱兴,尚宫引皇帝入东房,释冕服,御常服”(110)、“近日惟郊庙太微宫具祭服,五郊迎气日月诸祠,并祇常服行事”(111)这类记述里面,“常服”明指祭服外的冠服,朝服通天冠、进贤冠都在常服之列。“常服”的各种意义,列为下表:

那么“常服”可指祭服之外的冠服,可指祭服、朝服之外的冠服,也可以特指燕服。看来“常服”概念是比较散漫灵活的,含义不太确定。所以在讨论服等之时,对那套折上巾、袍、靴构成的服饰,我们觉得特称“燕服”为好,称之为“常服”则难免纠缠不清。反过来说,也不能见到“常服”就认定它必定是折上巾、袍、靴。称平巾帻为“常服”,未必就是错误。

唐后期服等发生了一些变化。马端临说,“宋朝省八旒、六旒冕、公服、弁服”。细考《唐六典》、《通典》与两《唐志》,四者对公服、弁服及其用途的记载,其间存在着微妙的差异。《唐六典》说“弁服,[文官]寻常公事则服之”;“公服,朔望朝、谒见皇太子则服之。”《通典》所述与《唐六典》相同(112)。按照《通典》与《唐六典》的叙述,弁服与公服各有其用,并不重合。《新唐志》的说法。就不同了,先称“弁服者,文官九品公事之服也”,随后又云“从省服者,五品以上公事、朔望朝谒、见东宫之服也,亦曰公服”。这样一来,弁服用于“公事”,从省服也用于“公事”,二者的运用场合发生了交叉。《旧唐志》叙述了平巾帻,却根本没记弁服,同时又说唐朝的公服是“谒见东宫及余公事则服之”,公服的用途包括了“余公事”,似乎把“寻常公事则服之”的弁服的领地兼并了。兹将其间差异列为下表: