第二章 叠压与并立:从“爵—食体制”到“爵—秩体制”(第9/27页)

“公”也与之类似。周代以执政大臣为“公”,“公”由家族世袭。秦汉间丞相、太尉、御史大夫三官号称“三公”。这三公非周之旧,全是战国以来的新兴官职,以职能命名,并因其权责之重而被称为“公”的。《秩律》中御史大夫只是二千石,后来秩级为中二千石,再后又被安排于“上卿”,其实不是“公”。可见“三公”只是对周爵的一种比附,与周爵并无沿袭关系。与之同理,秦与西汉所谓“九卿”,最初也只是一种比附,“卿”并不止九位,而是取决于秩级的。周朝的公卿是品位等级,秦汉的公卿却是职位等级,名同实异。

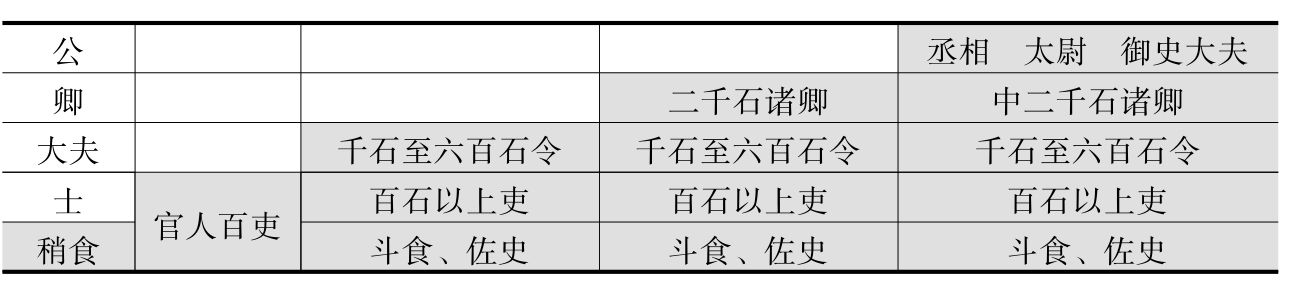

简言之,禄秩体制全面取代周爵公卿大夫体制的过程中,包含着一个“以吏职为公卿大夫士”和“以秩级定公卿大夫士”的演变。示意如下:

“职”与“秩”,成为公卿体制变迁的支配因素。由此周代的“品位分等”的等级秩序,向汉代的“职位分等”转变了,由“以人为中心”向“以事为中心”转变了。

从《汉书·百官公卿表》看,西汉末到东汉初,禄秩又变成了16级。比汉成帝阳朔二年之前的21级减少了。所减少的是五百石、比八百石、八百石、真二千石和御史大夫5秩。御史大夫一秩的消失,是由于此官改名为大司空,升入“三公”行列了。至于其余4秩之废,则属简化秩级的措施。西汉前中期的秩级变化趋势是高端趋密,然而制度发展往往会“矫枉过正”。在由汉初《秩律》11级繁衍为汉成帝时的21级后,朝廷又嫌其繁密了,所以着手裁并。那么战国秦汉间禄秩变迁,经历了一个由简而繁、又由繁趋简的变化。

前述秩级的“纵向伸展”,主要发生于中央朝官,与此同时,还存在着一个郡国官秩级相对下降的变化。就是说中央官和郡国官的秩级,其变化方向是相反的,一上一下。简述如下。

《秩律》所见,郡守、郡尉二千石,跟御史大夫、诸卿平起平坐。后来诸卿升到了中二千石、御史大夫升到了“上卿”,郡守、郡尉依然故我,仍是二千石,相形失色了。再看县级长官的秩级。《秩律》中县级长官有千石、八百石、六百石、五百石和三百石共5等;二百五六十个县中,六百石以上县令有240多个,可见汉初县级长官的等级,整体偏高。后来就不同了,五百石至三百石的县长大量设置。汉成帝把八百石、比八百石、五百石合于六百石、四百石,那么八百石县令、五百石县长的秩级又降低了。东汉的县级长官大多是六百石令、四百石及三百石长。此外,郡县与中央的同名(或同类)官职,在秩级上也拉开了差距。例如中央的掾属高者三百石,郡县掾属则通例为百石(京畿除外),同是掾属,秩级却矮了一块。

对郡县长官的秩级下降或相对下降,学者认为与人口增多、郡县普设、同级行政单位大大增加相关。但这时候,王朝本有另一选择:增设郡县,但不降其秩。王朝没那么做,非压低其整体秩级不可,那就不是没有意义的了,意义就是强化中央集权。

再看国官。汉初的王国“宫室百官同制京师”、“群卿大夫都官如汉朝”,其时与中央官同名的王国官职,其秩级也同于中央官。但景帝、武帝之后,皇帝着手削夺王国选官权、裁撤王国官额,同时压低王国官秩级。汉景帝时,王国丞相变成了中二千石,改名曰“相”,不再用金印而是改用银印了。武、宣时王国丞相秩真二千石,汉元帝时又降为二千石,而且“诸侯相位在郡守下”了。王国郎中令和仆的秩级,由二千石降到千石,王国郎中令一度还降到了六百石。中央的尚书六百石,而王国的“治书”被改置于“比秩”,即比六百石,低了一头。中央的中大夫大约比八百石,王国中大夫比六百石;中央的谒者比六百石,王国的谒者比四百石;中央的太乐令、祠祀令、太医令、卫士令、永巷令皆六百石令,而王国的礼乐长、祠祀长、医工长、卫士长、永巷长比四百石;中央的郎中比三百石,而王国郎只二百石。

西汉中央集权的强化,在中央与郡国官秩级的相对变化中,鲜明反映出来了。中央朝廷对郡国的强势政治地位,进一步得到了巩固。