第二章 叠压与并立:从“爵—食体制”到“爵—秩体制”(第15/27页)

四 秦汉“爵—秩体制”及其“二元性”

前面两节,我们讨论了禄秩和二十等爵的序列变迁和政治社会功能。在周爵公卿大夫体制被突破后,取而代之的主要就是禄秩和二十等爵。秦汉帝国的品位结构,就是以禄秩和二十等爵为主干的,是为“爵—秩体制”。

“爵”是一种古老的位阶形式,浸透了传统色彩,散发着贵族气味。对于周爵,二十等军功爵既是突破,也有承袭;既是一种推动了社会流动的功绩制,也是一种保障权益世袭的身份制。二十等爵承袭了“爵”的形式,被用作荣耀、身份和特权的尺度,采用世袭方式父子相承。汉人重封爵、重封侯。得到了封爵就好比进入了贵族行列,实现了人生理想,找到了人生归宿。那在画像石上都有反映。画像石中有一种《射雀射猴图》,“雀”、“猴”就是谐音“爵”、“侯”的(72)。简言之,在秦汉时,周朝的贵族品位传统依然残留了强大历史影响,秦汉王朝为适应或利用那种影响,通过二十等爵,用一种“拟贵族”的方式,实施功绩激励和身份管理。

那么禄秩呢?源于胥吏“稍食”的禄秩与“爵”不同,显示了鲜明的“吏禄”性格。在禄秩这种管理手段下,吏员“居其职方有其秩,居其职则从其秩”,有职才有级别,没职就没级别;在“若干石”的禄秩之外,不存在一种位阶足以维系官僚的官资。所以汉代吏员,官可大可小,人能上能下;官员若调职或离职,原有官资随即丧失。例如,在官员因病、因丧而一度离职之后,在其再仕之时,其原曾达到的秩级,朝廷可以考虑也可以不考虑;官僚为此在官资上吃了亏,秩级变低了,王朝可以管也完全可以不管。汉代附丽于秩级的特权待遇,远较二十等爵为少,也远较后代官品为少。所以我们判断,禄秩属“职位分等”,是“以事为中心”的。禄秩以“吏”的形象为百官定性定位,从而显示了新兴官僚政治蓬勃推进的深度与力度(73)。“爵”与“禄”,是早期帝国统治者的左右两手,禄秩发挥着科层等级功能,二十等爵发挥着功绩制和身份制功能,二者相得益彰。如《傅子·重爵禄》所云:“爵禄者,国柄之本,而富贵之所由。……夫爵者位之级,而禄者官之实也。级有等而称其位,实足利而周其官,此立爵禄之分也。”

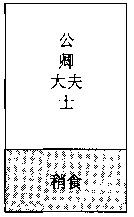

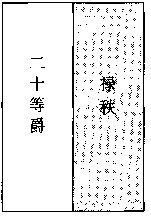

若从结构样式看,“爵—秩体制”也颇有特殊之点。这是在其与前朝后代的比较中显示出来的。周代品位结构我们名为“爵—食体制”,它是“爵本位”的,而且是“一元性”的,因为公卿大夫士爵与稍食上下承接,形成一个纵向单列,最低级的士与作为“庶人在官者”的“吏”身份相近,等级相邻;而秦汉“爵—秩体制”下“爵”与“秩”的结构,却是两列并立的。简示如下:

周朝爵—食体制

秦汉爵—秩体制

魏晋以下出现了九品官品。“官品体制”的性质,我们认为是“官本位”的,详见本书上编第六章。“官品体制”也是“一元性”的,因为其他各种位阶序列,都被纳入了官品架构之中,或通过与官品挂钩而获得了关联性和可比性。与“官品体制”不同,秦汉“爵—秩体制”下,二十等爵与禄秩呈疏离之势;无论从序列间的链接、搭配看,还是从品秩要素的配置看,都没形成严密的一元化整合。“爵—秩体制”由此显示了某种“二元性”。下面,就对这一点进行讨论。

上节论及:在“赐满”制度下,二十等爵并不跟所有秩级一一挂钩,而是只跟秩级的几大层次挂钩;挂钩的中介是公、卿、大夫、士概念——爵有公、卿、大夫、士几大段落,秩级也有公、卿、大夫、士几大层次。“赐满”以“层次”为单位而沟通爵、秩,意味着它主要用于处理官僚身份,官僚身份分为几大层次,礼制待遇和法律特权依此层次而定。如福井重雅所论:“汉代上级官吏所被给予的礼制上的荣誉和刑法上的特典,必须作如下的理解:他们也许并不来自于六百石的官秩,而是实际上根本存在于五大夫的爵位。”(74)