第二章 叠压与并立:从“爵—食体制”到“爵—秩体制”(第17/27页)

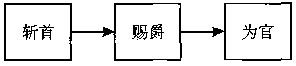

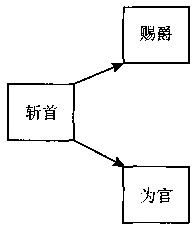

第一种解释

第二种解释

下面,为第二种解释提供进一步论证。《商君书·去强》:“兴兵而伐,则武爵武任,必胜;按兵而农,粟爵粟任,则国富。”在这段话中,“武爵”是一事,“武任”又是一事。“武爵武任”是说凭军功授爵、凭军功授官,而不是先凭军功授爵、再凭爵级授官;“粟爵粟任”是说凭出粟授爵、凭出粟授官,而不是先凭出粟授爵、再凭爵级授官。也就是说,得爵与授官,是二中择一的“可选项”。又同书《靳令》:“民有余粮,使民以粟出官、爵。官、爵必以其力,则农不怠。四寸之管无当,必不满也。授官予爵出禄不以功,是无当也。”这“使民以粟出官、爵”,也是官、爵各自与“功”相联系。同书《境内》篇的“能得甲首一者,赏爵一级……乃得入兵官之吏”一句,也应作同样理解,把“赏爵一级”和“入兵官之吏”视为两个“可选项”。

又《墨子·号令》:“又用其贾贵贱多少赐爵。欲为吏者许之;其不欲为吏,而欲以受赐赏、爵禄,若赎出亲戚、所知罪人者,以令许之。”在战争中曾向官府贡献了财物的居民,在战后官府将依其贡献大小投桃报李,进行赐赏、赐爵;若肯放弃赐赏、赐爵,还可以为吏;所得赐赏、爵禄,可以用来赎罪。总之,赐赏、赐爵、为吏,都直接与贡献挂钩(81);不是“爵”而是贡献,构成了“为吏”的直接条件。朱绍侯先生这样解释《号令》篇中的相关文词:“按其支援的物资的多少贵贱而赐爵,愿意为吏者,按爵位的高低授予不等的吏职。”(82)可是在《号令》原文中,并没有“按爵位的高低授予不等的吏职”的意思,朱说属于过度诠释。《号令》所云,相当于《商君书》所说的“粟爵粟任”;而《商君书》所说的“武爵武任”,也当作此理解。裘锡圭先生指出:“爵和官是两个系统,但是有功劳应受奖励的人,往往可以在受爵和为官吏这两条道路里任选一条。”(83)裘先生辨析毫发,其“任选一条”之说堪称的论。那么《商君书》、《韩非子》、《墨子》三书,都不能证明秦国的爵级构成了官资,而是相反。

张家山汉简《二年律令·傅律》中有这样一条律文:“当士为上造以上者,以适子;毋适子,以扁妻子、孽子,皆先以长者若次其父所以,所以未傅,须其傅,各以其傅时父定爵士之。父前死者,以死时爵。当为父爵后而傅者,士之如不为后者。”(84)高敏先生认为:“这条法律条文十分宝贵,……说明高爵者之子在继承其父爵位以后,有为官的权利,即秦时爵与官的合一的状况还在继续。《二年律令》止于高后二年,则至少在此年之前,仍实行官爵合一的制度。”(85)若“高爵之子”真的“有为官的权利”,那么我想这是一条十分重要的律文。然而“当士为上造以上者”这句话中的“士”,以及“各以其傅时父定爵士之”、“士之如不为后者”中的“士”,含有“为官”的意思吗?朱绍侯先生就认为,从上下文分析,这个“士”只能作“继承”解(86)。张荣强君也是以“继承爵位”来解释这个“士”字的(87)。那么《二年律令·傅律》上述条文,还不能证明高先生“继承爵位后就有为官的权利”的判断。

由此看来,依爵补吏的制度其实相当暧昧。在二十等爵产生后的一段时间里,有爵者的做官机会可能较大,但那恐怕只是一时之事,而且所任应该主要是军吏,军爵本来就是从军职来的。张金光先生说得很公允:“一般说来,在军内,军功爵与军吏往往是比较一致的。获得一定级数军功爵者,入军中可任相应军官。……然而在政治舞台上,官、爵关系就表现得比较疏阔。”(88)无论如何,“以爵为官”的制度在秦汉并没有发展起来。秦国有爵的士兵数量大概不少,秦汉间赐爵更为猥滥,汉廷进而普赐民爵,满天下都是有爵的人,若让他们全做官的话,就剩不下多少种地当兵的人了。

汉武帝曾采用过一些措施,给了人们“依爵补吏”的感觉: