第一章 品位结构的研究框架(第3/15页)

类似事例还有很多,暂不赘举。大量的类似事实告诉人们:传统王朝的人员结构、传统王朝的位阶名号的适用范围,远远大于职位结构。简言之,中国传统政府的职位结构和人员结构,在颇大程度上是不同构的。官阶不仅要覆盖官职,还要覆盖所有“官人”。

而那就将影响到品位和等级的结构上。第一,拥有“官人”身份者,在多数情况下远远多于行政职位(通称“职事官”),那么其身份和类别都需要某种品位来确认。第二,朝廷大量颁授衔号名位,将造成大量“一人数衔”情况,从而大大增加了品位结构的复杂性。第三,特定的人员结构,往往会导致特别的职类概念。例如汉代曾用“正秩”标识行政官职,用“比秩”标识非行政官职,后者包括所谓的“宦皇帝者”,“宦皇帝者”是帝国前期散官制度的一部分。早期散官的特殊性,在于其有很强的品位意义,例如构成选官资格;但又不是全无职事,文职散官往往是随机事务的承担者,武职散官有宿卫之责。第四,人员结构还可能反作用于职位结构,从而导致“职事官的品位化”。就是说,有时优待官员和安排人员的压力是如此之大,迫使朝廷把职位用如品位,把职事官当名号用了。官员有其位而无其事,反过来令职位结构膨胀、扭曲了。魏晋南北朝时散官虚位的畸形膨胀,就十分明显。在唐宋间,“职事官的品位化”的巨大冲击,甚至令昔日的省部寺监之官大批量地转变为“寄禄官”,变成了官僚个人的资位尺度,王朝另用“差遣”寄托权责,原先作为职位架构的六部寺监整个被架空,官品近乎失效了。那是中国官阶史的一大变故,不妨说是很“骇人听闻”的。继续观察还有第五,衔号名位的拥有者往往不限于正式在任官员,王朝品位的涵盖面经常超越行政边界,而向民间和社会延伸和渗透。这包括三种情况:一是向民众中的某些分子颁授名号用作褒奖,那做法构成了调控整合社会的重要手段。二是给特殊群体提供入仕机会,如士人、学子或官僚子弟。“入仕预备队”的存在,进一步扩大了人员结构的外缘。“官僚预备役”经常变成了正式的品位安排。魏晋南北朝的“中正品”就是如此,只拥有中正品并不等于入仕,但已在朝廷人事管理范围之列了。三是官贵家属,如其父母妻子,因“子贵父荣”、“夫贵妻荣”而被给予名号。

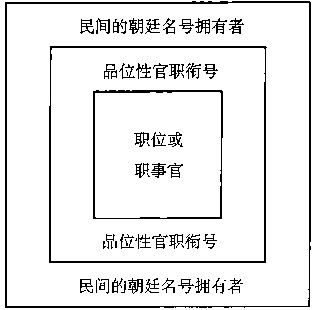

人员结构和名号管理的范围大于王朝职位结构的情况,不妨以下图显示之:

在上图中,“职位或职事官”对应的是职位结构;“品位性官职衔号”的拥有者也是官员,然而其官职衔号溢出职位结构了。进而“民间的朝廷名号拥有者”连官员都不是,但其名位也由朝廷人事部门颁授。

中国传统官阶制和现代文官等级制的差异,开始显露出来了。现代文官等级管理的重心在于“事”、在于职位,是一种“职位管理”的手段;相形之下,中国官阶除了用于管理职位,在更大程度上还是一种“身份管理”的手段。现代人事管理采用“为官择人”原则;而传统人事管理则经常“因人设官”,即,先有了一支“官人”的队伍,再考虑如何安排他们,让他们各得其所。因而绝大多数情况下,这里的人员结构与职位结构不对称,“官”不等于“职”,“官”多于“职”;王朝统治者不仅是在管理职位,还是在管理身份。这是传统官阶区别于现代文官制的最大特点之一,从而也是传统官阶研究最引人入胜的课题之一。对这个课题,现代文官理论为我们提供的分析手段,是很不充分的,因为传统官阶面对的那些问题,在现代民主国家不成问题,所以学者也措意无多。

以色列学者艾森斯塔得曾指出:“罗马、拜占庭和中国,各自都有双重的衔号制度。一种衔号确认其拥有者具有从属于某一特定阶级的一般标志,……另一类衔号则确认其拥有者的职能和官位”,统治者为了他的个人权力,将力图“创置新的衔号与官位,对世袭性称号和职能性官位加以区分。”(7)艾森斯塔得也看到了,不同位阶具有不同的性质和功能,有用于确认身份的,也有用来配置职能的。“职位管理手段”和“身份管理手段”的区分提示我们,在统治者规划品级位阶时,他至少将有两种考虑:“运作考虑”和“身份考虑”。