第四十四章 宗教战争(第5/6页)

这些新的殖民地使得英国和荷兰在一夜之间发了大财,以致他们有钱雇佣外国士兵替他们打仗,而他们自己则可以专心从事商业和贸易。对他们来说,新教徒的反抗意味着独立和繁荣,但是在欧洲的其他地区,它却给人们带来了无尽的痛苦与恐惧。与之相比,上一次的战争就像是平日学校里的孩子们一次愉快的郊游。

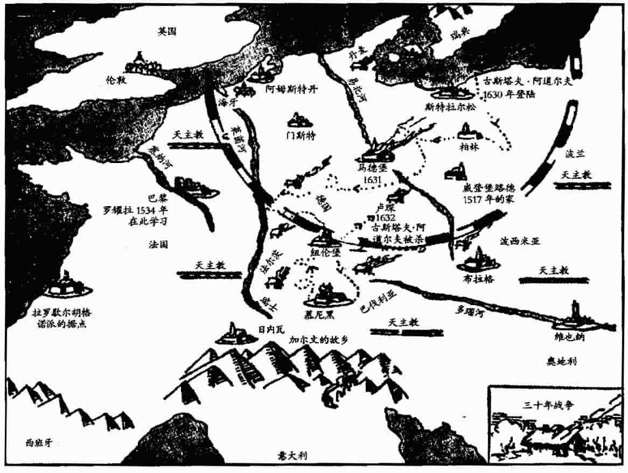

1618年爆发的30年战争,最终以1648年签订著名的《威斯特伐利亚和约》而结束。这场战争是一个世纪以来日益增长的宗教仇恨的必然结果,难以避免。正如我前面说过的,它是一场恐怖而血腥的战争。人人都卷入战争,人人都在相互厮杀,直到参战各方都精疲力竭,无法再战时才停止。

在不到一代人的时间里,战争将中欧的许多地方变成了荒原。饥饿的农民不得不与更饥饿的野狼为一匹死马而进行搏斗。在德国,六分之五的城镇和村庄毁于战火。德国西部地区的帕拉丁奈特被洗劫多达28次,人口由1800万人口剧减到400万人。

几乎是从哈布斯堡王朝的斐迪南二世当选为德意志皇帝的时候,这种仇恨就迅速被点燃了。斐迪南本人是耶稣会悉心教育的成果,是一个最虔诚、最顺服的信徒。在他年轻的时候就立下誓言,要将自己领土上的一切异端分子和异端教派全部铲除,并尽自己的一切能力来信守这个誓言。在他当选皇帝的前两天,他的主要敌人弗雷德里克(帕拉丁奈特的新教徒选帝侯及英王詹姆斯一世的女婿),成为了波西米亚国王。这是对斐迪南的意志的直接反抗。

哈布斯堡王朝的大军直接开进波西米亚。面对强大的敌人,年轻的弗雷德里克国王到处求援,但是一切都是徒劳。荷兰共和国倒很愿意提供援助,可当时他们正忙于与西班牙的另一支哈布斯堡王族进行激战,心有余而力不足。英国的斯图亚特王朝则更关心如何加强自己在国内的绝对权力,而不愿将财力和人力浪费在遥远的波西米亚战争上。经过几个月的挣扎,帕拉丁奈特选帝侯被逐出了波西米亚,他的领地落入了巴伐利亚的天主教王室手中,然而这只是伟大战争的开始。

接着,哈布斯堡王朝的军队在蒂利及沃伦斯坦的率领下,攻入德国的新教领地,所向披靡,一直打到波罗的海沿岸。对丹麦的新教徒国王来说,一个强大的天主教邻居就是眼中钉、肉中刺。于是,克里斯廷四世竭力在敌人还没有足够强大的时候先发制人,以保卫自己。丹麦军队进入德国,但不久就被击败了。沃伦斯坦乘胜追击,丹麦被迫求和。最后,波罗的海地区只剩下最后一个城市还掌控在新教徒手中,那就是施特拉尔松。

1630年初夏,瑞典国王,瓦萨家族的古斯塔夫·阿道尔丰斯在新教徒的最后一个桥头堡施特拉尔松登陆。古斯塔夫曾因保卫自己的国家抵抗俄国人而一举成名。作为一位野心勃勃的新教国王,他一直梦想着将瑞典变成一个北方大帝国的中心。欧洲的新教徒王公们对古斯塔夫大加欢迎,将他视为路德派的救世主。古斯塔夫旗开得胜,击败了刚刚大肆屠杀马格德堡新教徒居民的蒂利。接着,他率领军队穿越德国腹地,准备袭击哈布斯堡在意大利的领地。由于受到天主教军队的背后偷袭,古斯塔夫突然掉头,在吕茨恩战役中击败了哈布斯堡部队的主力。不幸的是,这位瑞典国王在与自己的部队失散时被杀。哈布斯堡的势力已经被摧毁。

三十年战争

生性多疑的斐迪南,马上怀疑自己的手下。在他的鼓动下,他的军队总司令沃伦斯坦被暗杀。听到这一消息,一直痛恨哈布斯堡王朝的法国波旁王朝,此时却和加入新教的瑞典结为同盟。路易十三的大军入侵德国东部。瑞典将军巴纳与威尔玛的军队、法国的图伦和康代将军的军队,几支军队联合,大肆杀戮、抢掠、焚毁哈布斯堡的财产。这给瑞典人带来了名声和财富,也让他们的邻居丹麦人心生嫉妒,于是新教的丹麦向同为新教的瑞典宣战了。宣战的理由是,瑞典是天主教法国的同盟者,而法国的政治领袖,红衣主教黎塞留刚刚剥夺了胡格诺派(即法国的新教徒)在1598年《南特敕令》中允许的公开礼拜的权利。