33. 从“上帝的选民”到社会“异端”(第6/6页)

布尔什维克领导人中托洛茨基负责军事,当时北洋政府统治下的中国也派了少量军队打着五色旗参加对苏联的武装干涉,但在俄华工却有约5万人参加红军,于是“白军”又把“反犹”与“反华”结合起来,一幅宣传画便把托洛茨基和华工妖魔化,说犹太人利用中国人残杀俄罗斯人。

这种把反犹与反布尔什维克结合起来的主张,很早就得到希特勒的赞同。纳粹党前身“德国工人党”创始人之一迪特里希·艾卡特(Dietrich Eckart,1868—1923)写过一本小册子《从摩西到列宁的布尔什维克主义:希特勒和我的对话》,便表达了这种思想。

应该指出,纳粹大规模残酷迫害犹太人,受害的不仅是犹太人,还有德国自己。大量第一流学者被迫离开德国,对德国科学技术是一个无法挽回的损失。哥廷根大学理论物理教授,1954年诺贝尔物理奖获得者马克斯·玻恩(Max Born,1882—1970)是犹太人,希特勒上台第二个月就被解除职务,随即流亡英国。和他一起在哥廷根培养了许多杰出人才(其中不少人获得诺贝尔奖)的实验物理教授、1925年诺贝尔物理奖获得者詹姆斯·弗兰克(James Franck,1882—1964)也是犹太人,1934也被迫出走美国,后来参加了研制原子弹的曼哈顿工程。附带说说,曼哈顿工程技术负责人罗伯特·奧本海默(Julius Robert Oppenheimer,1902—1967)虽然是美国人,但却是在哥廷根大学获得博士学位的,是弗兰克和玻恩的学生。

19世纪后期到20世纪前期,哥廷根曾经在世界上享有“数学的麦加”的美誉,著名数学家菲利克斯·克莱因(Felix Klein,1849—1925)去世以后接任的理查德·库朗(Richard Courant,1888—1972)是犹太人,1933年被迫流亡英国,第二年去了美国,后来当选美国科学院院士和苏联科学院国外院士。大卫·希尔伯特(David Hilbert,1862—1943)1930年退休,继任者赫尔曼·外尔(Hermann Weyl,1885—1955)的妻子是犹太人,他也于1933年流亡美国。他领导的普林斯顿数学研究所和库朗领导的纽约研究所,成为美国两个最权威的数学研究中心。

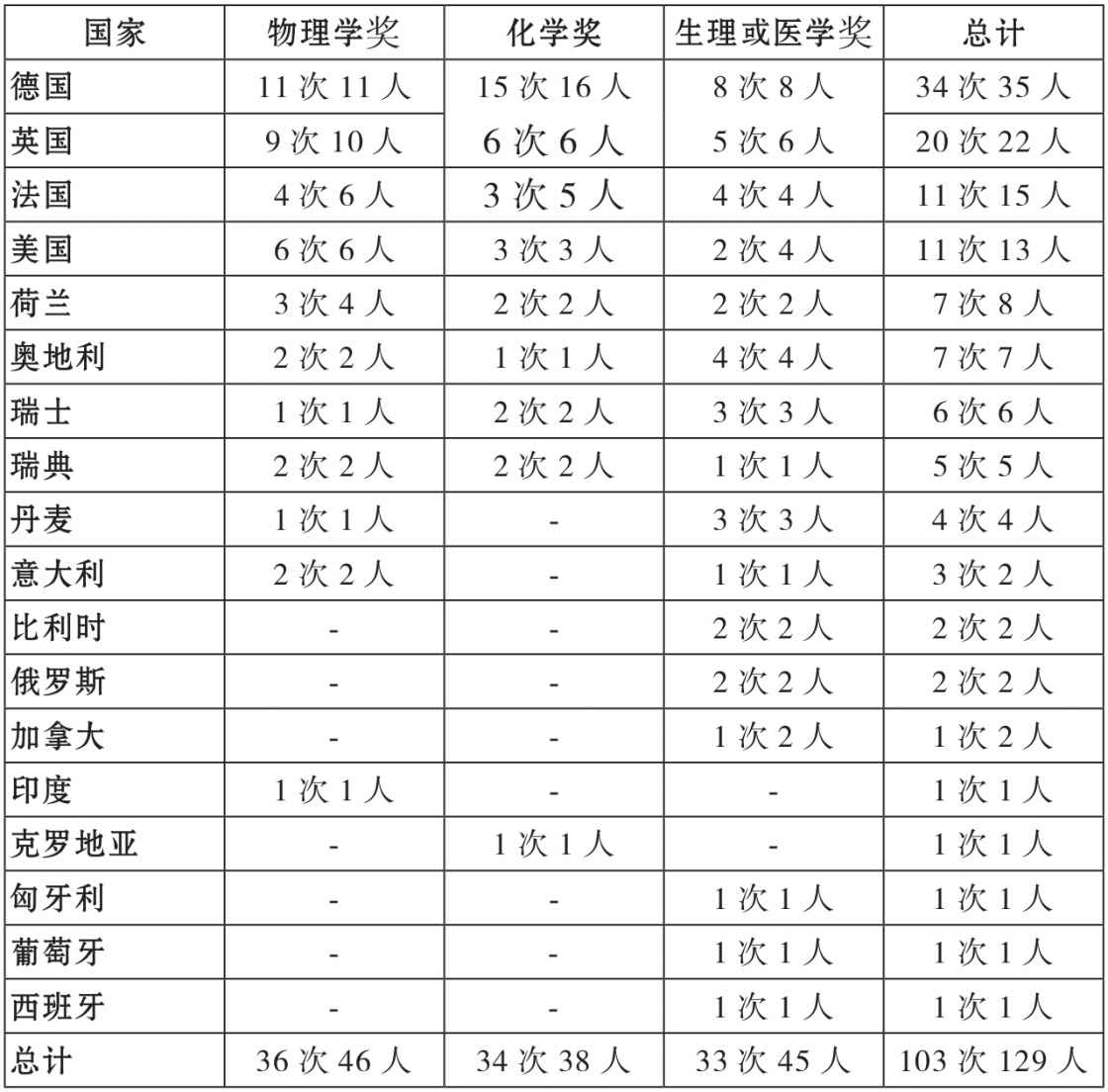

1901年首次颁发诺贝尔奖的时候,自然科学类三个奖项中的两项(物理学、生理学或医学)都授给了德国人,只有化学奖得主是荷兰人雅各布斯·范特霍夫(Jacobus Henricus Van' t Hoff,1852—1911)。接着,这种情况又在1909年、1918年、1925年、1931年四度发生,而1905年更是三个奖项全部落入德国人之手。到第二次世界大战爆发的1939年为止,三个奖项共颁发103次,获奖者129人;其中德国34次35人,英国20次22人,法国11次15人,美国11次13人,另外还有荷兰等14个国家有人获奖(见附表)。不难看出,德国遥遥领先于所有其他国家。但是,1933年希特勒上台以后,大举迫害犹太人和其他“非雅利安”学者,大批科学家被迫流亡国外,主要流亡到大西洋彼岸的美国。此后德国获奖者就大大减少,而美国却大大增加了。

1901—1939年科学类诺贝尔奖获奖者统计

(有些年份一个奖项由不同国家的科学家分享,所以各国得奖次数与得奖人数并不相同。)