第三章 战略与战略计谋(第5/37页)

我的意思是,基地并不一定要相互平行。例如,法军退过莱茵河后,可能在贝尔福和贝桑松、梅济埃尔、色当地区找到新的基地,而俄军撤出莫斯科后,就等于放弃了北面和东面的基地,或是沿奥卡河建立基地,或是在南部诸省建立新基地。这些侧面基地常常起决定作用,可阻止敌人深入国家内部,再不济也可以迟滞敌人的行动。如果一个基地依托一条湍急的大河,那么就可凭借越河工事控制河的两岸,这个基地无疑是一个理想的基地。

基地的正面越宽,掩护基地的任务越难达成;基地正面越宽,军队与基地的联系也越不易被切断。

如果一个国家的首都离国界过近,那么在防御性战争中,如果以它为基地作战时,与那些首都远离边界的国家相比,并没有多少胜算。

一个完善的基地,需要具备两三个面积足够大的要塞供建立兵站和仓库等用。基地中,每条不能徒涉的江河,至少要建立一个桥头阵地。

现在,人们一致同意我对于基地特性的评价,但在其他方面,我们也还存在着一些分歧。例如,有人认为一个完善的基地,必须与敌人的基地平行的。可我认为,与敌人基地垂直才是最佳的,必要时,我们可以把这种基地当作双重基地使用,可以控制战区,也可以保证两条相距很远的退却线。

大约30年前,我曾在我的《论大规模军事行动》中指出,边界的方向影响作战线的方向和基地的方向。我这样说:

战争区的外形对作战线方向的影响极大,因而对作战基地也有极大影响。

事实上,如果一个战争区呈四方形,那么就可能出现这种情况,战争开始时,我方占领其中的一边或者两边,敌方则只占领一边,而最后一条边则是不可克服的障碍。对于这种战争区,可以根据不同的计谋,实施占领行动。

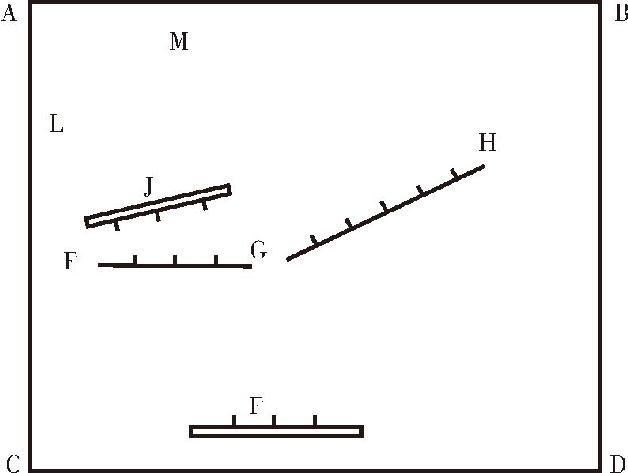

我用示意图(一)来说明法军1758—1762年在威斯特巴伐利亚的战争区,以及拿破仑1806年的战争区。

示意图(一)

在法军1758—1762年在威斯特巴伐利亚的战争区中,AB是代表北海;BD代表威悉河一线,即费迪南德公爵的基地;CD是美因河一线,为法军的基地;AC是莱茵河一线,由路易十四的军队防守。

此时法军采取攻势,占据CD、AC两条线,还可以利用AB第三边的优势。它可以实施机动,攻占BD,控制敌人的基地和全部交通线。

法军E为了攻占作战正面FGH,从基地CD出发,切断敌军J与其基地BD之间的联系。J被被迫退向莱茵河、埃姆斯河和北海海岸构成的LAM角,而E与美因河和莱茵河上的基地一直保持着联系。

拿破仑在1806年的萨勒河上的进攻,与上文说阐述的设想差不多。拿破仑在耶拿和瑙姆堡占领了FGH一线,之后他越过哈雷和德绍,逼得普鲁士军队J退往AB。其最后结果就是,法军大胜。

正确选择作战线的诀窍就在于,像上文所说的那样协调行动,在保证自己交通线安全的情况下攻占敌人交通线。这也是拿破仑在马伦戈、乌尔姆和耶拿进行机动的原因。

当作战区与一个中立大国毗连时,该国定会在自己国界设防,封锁住这个四方形的一边。虽然这种障碍并非不能逾越,但是,战败的军队向边界退却所带来的危害则是巨大的,基于这个原因,可以把战败的敌人往这里驱赶。如果一支战败的军队想要进入这个国家,它与基地的联系就很有可能被这个国家的军队切断。如果与之为界的是一个小国,它就很有可能被并入这个作战区,四方形的一边就可能推向一个大国的国界,甚至推至海岸。

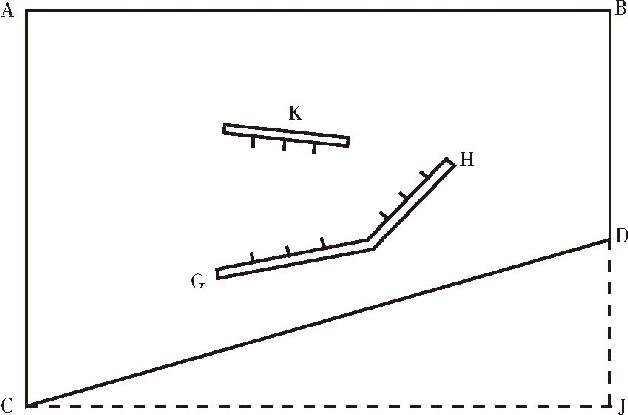

边境的优势偶尔也会改变四边形的形状,如示意图(二)所示,有时会变成一个长方形,有时也可能变成梯形。以上这两种情况,对于控制两条边的一方是有利的,因为它可以建议双重基地。1806年,普鲁士军队在BDJ的情况就是这样。这个长方形就是由莱茵河、奥得河、北海和弗兰肯山地组成的。

示意图(二)

1813年,在波希米亚的情况也是一样。这些事例都很清楚地证明我的意见是正确的。正因为盟军基地方向和法军基地互相垂直,盟军才得以压倒拿破仑在易北河之战所取得的巨大优势。俄军在1812年的情况也是如此。当时,由于俄军在奥卡河和卡卢加的基地与敌人基地互相垂直,所以,它能向维亚济马和克拉斯诺耶的敌军侧面进军。