第十九章 密支那松山(第5/7页)

中国远征军突破高黎贡山形势图

鉴于中国驻印军已开始攻击密支那,盟军方面判断日军难于短期内调动大量部队增援滇西,遂令远征军全部转入攻击,渡江作战。

5月22日,远征军全部渡江。按照作战序列,第20集团军霍揆彰所辖第53军、第54军、预备第2师为右翼攻击军,攻击目标仍指向腾越。第11集团军宋希濂所辖第2军、第6军、第71军为左翼攻击军,向龙陵、芒市方向实施战役突击。日军的抵抗骤然增强,战斗集中在腾越、松山和龙陵。原来,这里才是日军真正的阻击阵地。

远征军第20集团军自渡过怒江以后,向高黎贡山日军占领的各要隘持续攻击,分别攻下南、北斋公房及明光、固东、江苴街,形成了对腾越四路攻击的态势。形势似乎一片大好。

腾越,现名腾冲,城墙周长约四公里,高约七米,厚约四米,为岩石所筑,坚固异常。1942年远征军败退之时,这里却无人据守,被日军轻易夺去。经过两年多经营,日军在城内修筑了重点堡垒30余座,各街巷堡垒星罗棋布,战壕四通八达,整个腾越城已成一座庞大而坚固的堡垒。日军先是依托城廓进行阻击,8月2日,远征军第36师开始向西南城墙攻击,将城墙炸开一缺口突入城内。8月5日,美军飞机集中轰炸四周城墙,炸开13处缺口,日军随后将中国军队放进城内巷战。此时,密支那战役已近尾声。

几乎与远征军右翼攻击腾越城同时,左翼第11集团军宋希濂部开始围攻龙陵城。

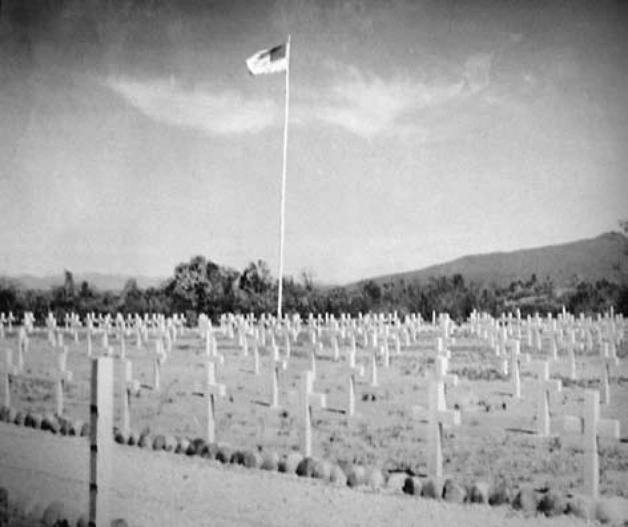

密支那美军阵亡将士墓地

龙陵至今是云南最为贫困的县之一。但是,从军事地理角度看,此地为滇西边陲重地,扼滇缅公路及腾越、龙陵公路之交汇点,为滇西反攻必争之地。日军第56师团长松山佑三,就在此地督战。而宋希濂却一路放弃日军坚固设防的据点,直奔龙陵。他攻取龙陵的思路是突然袭击,三面包围,北面由第87师实施攻击,东面和南面由第88师负责,龙陵西面则门户大开不设防,放日军抵挡不住时逃走——又是一个一厢情愿的“生门”。他希望赶在日军主力回援龙陵之前,将守敌赶出龙陵,而后全军回身,向东包抄,将仍在死守的据点各个击破,打通滇缅路的运输补给线。

反攻龙陵之初,似乎进展顺利。仅用了三四天,第87、第88两师便以破竹之势,直抵龙陵城郊。6月10日,第88师的一个团,甚至已经突入龙陵市区。围攻龙陵的中国官兵群情激奋,都以为胜券在握。6月下旬,中国一度宣布第11集团军第71军攻占龙陵,后方各大报纸纷纷刊载,同盟国的新闻媒体也予以热切报道。

但是,日本方面宣称龙陵仍在日军控制之下。经过证实,龙陵的确还在日军手中。第71军的确曾攻入龙陵,但由于士兵忙于争抢战利品,轻视日军的反攻,很快被打了出来。为此,集团军总司令宋希濂被调回后方,由黄杰代任第11集团军总司令之职。从此,龙陵陷入胶着战斗,中国军队骤然发现,日军第56师团竟是在全力死守龙陵,伺机反扑!

原来,狡诈的日军第33军参谋辻政信大佐协助军长本多政材制定了一个作战计划,试图将进击迅速的中国军队滞留在龙陵周围,扼守中国部队补给线上的重要据点松山,使龙陵方向的中国军队失去可靠的后勤保障,而后发动反攻将远征军就地歼灭。

集中足够兵力以后,日军计划发动反击,将远征军击溃于滇西。1942年,日军曾经成功地将远征军逼入野人山,1944年,辻政信希望将这一幕重演。

这一作战计划经过补充,后被日军定名为“断作战”。

急于求成的远征军果然上当,在雨季撞入龙陵一线,却因为腾越松山始终无法拿下,前线补给困难,双方打成胶着,军心动摇,形势颇为险峻。

这位大佐战后曾出版《十五对一》一书,描述自己的战术杰作。十五对一,形容滇西前线国民党军对日军的优势。虽然有所夸张,但日军在以少打多中,用上这一“周亚夫破七国之乱”的招数,的确颇有效果。

关键一战,在于松山。

松山位于怒江惠通桥西北约六公里处,海拔2260米。这里是滇缅公路的咽喉,不拿下它,第11集团军在龙陵战场,第20集团军在腾越战场,就只能依靠人挑肩扛从山路获得后勤支持。滇缅公路由惠通桥向西,环松山过腊猛街,经狭长起伏的冈岭滚龙坡而至龙陵。这里,日军构筑大堡垒群16座,小堡垒群五座,各堡垒间均有隧道相通,甚至把一些坦克埋在阵地中充当支撑点。日军还设立了储备充足的粮服弹药仓库,其工事至为坚固。守卫这里的,是日军北九州久留米部队、第113联队松井秀治大佐所部。由于中国军队对高黎贡山一线的攻击十分激烈,5月上旬,松井率领一部分人员前往增援,在红木街与第20集团军所部展开混战。松山守军的实际指挥官是金光惠次郎少佐和真锅邦人大尉。