第一章 新平洋(第7/8页)

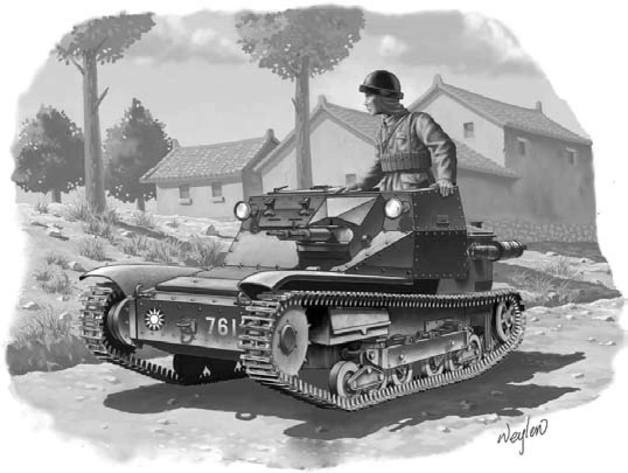

国外画家描绘的中国军队CV-33战车

这种意大利制CV-33菲亚特战车是一种小型战车,乘员两人,重不过3吨,仅装备9毫米或者7.62毫米机枪。这种战车和日军称为“豆战车”的九四式轻型坦克属于一个级别,火力和装甲方面还要弱一点,面对日军的战车防御炮难以抗衡。CV-33战车在欧洲战场毫无建树,但在当时装备简陋的中国军队中,堪称一种新式武器。

仗打得不错,让下层官兵不理解的是,忽然一下就撤了。

怎么就撤了呢?远征军第一次入缅作战失利的原因,至今依然是一个罗生门。大体上,是中英美三国各怀心腹事,勾心斗角,“不遗余力”地互相拆台,最终酿成了一场灾难。

4月29日,日军攻占远征军与国内联系的后方基地——腊戍。

杜聿明不再服从名义上的上司史迪威,决心率军撤退,返回国内。但撤退途中,得到消息,日军已经攻占了回国的要隘——缅北中心密支那。

混乱中有人报告史迪威已经逃跑,杜聿明一面愤怒地派人去捉史迪威,一面下令孙立人的新38师断后掩护,除了日军攻占腊戍时向国内溃逃的部队外,全军向野人山撤退。

野人山,是远征军老兵的噩梦,是每个老远征军难以面对的伤心之地。

在新平洋全歼日军搜索队的这些老兵,都曾经眼睁睁地看着战友一个个在野人山中因为饥饿或恶性疟疾倒下。

未来的诗人穆旦当时在远征军中担任翻译。翻越野人山的过程,使他几乎精神崩溃,自此性格大变。在远征军中任团长的杨励初写过这样一段记述:

“一营第3连连长蒋志诚,四川永川县人,中央军校15期毕业生,我的外甥,是一个23岁的好青年。他吃了牛皮引起肠结,腹部绞痛得在地上翻滚挣扎,无医无药,一筹莫展……他惨痛的呻吟声逐渐微弱,最后面色惨白,泪水直流地向我说道:‘舅舅!我不行了,我不能照看你了,为什么你不令我死在沙场,而让我这样惨死在野人山上……’”

杨团长只能抱着外甥的头,眼看着他含恨死去,终于无法回答他临终的质询。

由于日军抢占密支那,第一次入缅的十万远征军,除了战场上损失的人员,大多被迫进入人迹罕至的野人山,试图觅路回国。有五万名中国官兵在这条路上病饿而死,大量随同中国军队撤退的华侨几乎无人生还。我想,他们中间很多人在生命的最后时刻,心中都和蒋志诚连长有着同样的问话。

其实攻占密支那的日军,只有一个大队,满打满算1045个日本兵,其中一部分还在向密支那前进的路上。

从野人山走出的远征军副总司令、第5军军长杜聿明,悔恨交加,痛不欲生。他第一后悔的,大概是把弟兄们带进了死路;第二后悔的,大概是最终也没能把大家带回国去,而不得不去了印度。假如再让杜聿明选择一次,我想他一定会带着那些化作白骨的袍泽们,向密支那杀出一条血路,和那1045名日军拼他个鱼死网破。

十个换一个,也值了。

令人哭笑不得的是,20世纪80年代,杜聿明将军曾说:“英军在仁安羌的一师及装甲旅约七千余人就被敌人一个大队包围,实为战史中的最大笑话。”

那么,仅仅因为一个大队日军拦路,使五万名远征军官兵葬身野人山,这又该算是怎样的笑话呢?

“为什么你不令我死在沙场,而让我这样惨死在野人山上?……”

在探索远征军归国之战的历程中,我有了一个看法。当时的中国人,非常不愿意打仗,我们老家冀中的农人是这样,入缅作战的四川兵、广东兵也是如此。在国民党军中,当逃兵、开小差是一个极为普遍的现象。

可是,冀中农家子弟到战争后期,可以骄横到冲着日军炮楼做操,而从印度发起归国之战的远征军,则是国民党军中唯一没有逃兵的部队。

我的看法,是大扫荡的苦难,把冀中的子弟逼成了凶悍的豹子,而野人山的惨痛磨难,则把远征军的老兵变成了恶狼。

是不是也可以说,越是老实人被欺负狠了,他迸发出的反抗会越发强烈?!

300名手持美制冲锋枪的中国恶狼和240名使用三八式步枪的日军交手,结果可想而知。