第一章 新平洋(第5/8页)

新平洋这个地方实际上颇有些特别,它又名欣贝延,位于缅甸实皆省(Sagaing)和克钦邦(Kachin)交界之处,居民主要是被称作“山头人”的缅甸少数民族克钦人。在此地驻扎的日军曾经挖出一块刻有中英两国文字的石碑,这块碑在中国远征军打到这里时还在,有老兵回忆碑文已模糊不清,但依稀可以看出立碑的中方代表是一名姓刘的御史。所谓新平洋之名,据说也是云南马帮所起,含义是“新发现的平原”。这一切都形象地说明了,此地在历史上身处中印缅三国交界之处的特色。1942年中国远征军从缅甸向印度败退,一度也曾经到过这里。如果把胡康河谷南北两条谷地加上其间错综复杂的小道,形容为一把扇子的扇面,新平洋则正是这柄扇子的扇柄。

新平洋易手,为中国远征军在归国之战的路上,打下了第一根钉。井上咸在随第55联队第三大队赶到前线的时候,曾和幸存下来的日军谈起过这次战斗,把战斗的失利归结于武器——“尽管双方的兵力和装备并不能说有着绝对的优劣之分,但在茂密的丛林里,中国兵使用可以连续射击的自动步枪和迫击炮,显然比掷弹筒加上又笨又长的三八枪威力更大。”

这句话有些道理。由于日军强调肉搏战,因而三八式步枪设计得异常修长,加上刺刀后在茂密的丛林中确实有些回旋不开。而各国老兵在二战后总结的经验叫做:“冲锋枪加手榴弹,打近战金不换”。不过把战败的原因仅仅归结于武器,显然还不太充分。

还有一个原因,这支日军碰上的,是一支归心似箭的复仇之旅。

新38师搜索连从官到兵,都是1942年初从云南入缅的老远征军,他们奉命从云南出师远征援缅,却在战败后被迫翻越野人山撤退到了印度。离开故乡,已经将近两年了。他们的家,就在山的那一边。

很少有外国人能够理解中国人对故乡的那种深切情怀。一声“打回老家去”,让无数关东男儿热血沸腾。东北军,就是因为这种深切的情怀,不惜一切地造成了“西安事变”。对于这些老兵而言,为了准备这次反攻,他们已经在兰姆伽训练营进行了整整一年的严格训练。

更让这些老兵分外眼红的是,1942年他们败退入印的时候,在身后紧紧追赶的,正是眼前这个第18师团。

根据老远征军们的回忆,那一次,弟兄们的仗打得并不差。

这一点,在日军的文献中也有清晰的记载。井上咸就曾经在他的著作中描述了1942年4月与中国远征军在缅甸的战斗。他当时是随同日军步兵第55联队于4月9日开抵缅甸战场的。按照井上所说,当时“代号‘森’的第15军在1月突破了泰缅边境攻入缅甸。第15军所属代号‘盾’的第55师团,代号‘弓’的第33师团强渡西棠河,在3月8日攻占仰光。但随即在同古附近遭到来自重庆的中国远征军的顽强抵抗。他们是匆匆自云南南下而来的。中日两军打成胶着,胜负难分。”(《死谷胡康的持久防御战》,第205页。)

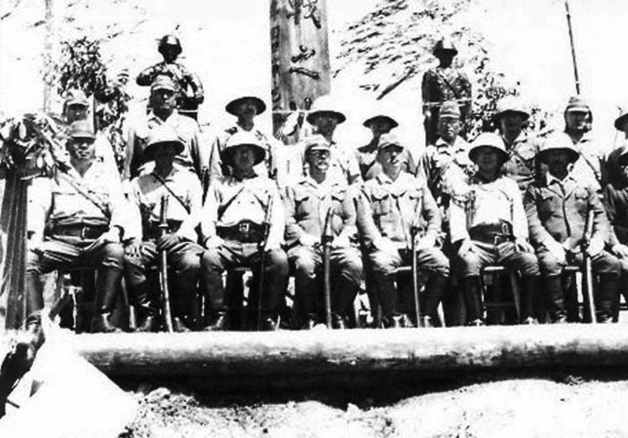

第18师团从新加坡开赴缅甸时上层指挥官的合影,第一排从左到右为第56步兵联队联队长藤村大佐,第55步兵联队联队长木庭大佐,第23旅团旅团长垞美少将,第18师团师团长牟田口廉也中将,第18师团参谋长武田大佐,第18炮兵联队联队长高须大佐,后排为工兵、骑兵、辎重各联队指挥官。

根据中方战史记录,由于远征军匆匆入缅,兵力未及集中,在同古与日军激战的,实际只有戴安澜部一师孤军。但戴安澜的第200师,是国民党军中后来号称“五大主力”的第5军最精锐的部队,所以,虽然面对日军两个师团,仍然打得毫无惧色。

在这种情况下,日军大本营紧急调遣代号“菊”的第18师团和代号“龙”的第56师团,从新加坡赶往缅甸增援。

井上咸在他的著作中这样回忆当时的战斗:

联队最初的战斗发生在叶达西(靠近缅甸斯瓦的小镇,也翻译作耶达谢——笔者注),当发现对手是中国军队时,官兵们纷纷叫了起来,‘中国兵?不,不要啊。’他们这样叫,是因为第55联队此前几个月一直在和英军、美军、澳军作战,双方的肤色、毛发相差很大,容易分辨。现在和中国军队交战,由于彼此形象过于相似,很多人担心在近距离的丛林战中,将因为无法分清敌我而造成误击。当时,对于中国兵的战斗力倒是不担心的,第18师团从杭州湾登陆以来,在大亚湾和华南等地多次和中国军队交过手,对手大多不堪一击。