矢尽弓折 ——日本照片中长江上的中国海军(第3/7页)

平田介绍,这张照片,正是拍摄于镇江上游八圩港,宁海舰当时横倾10度,舰首高高耸出水面,尾部在江面七米以下。

宁海和平海,中国抗战爆发时最强大的两艘战舰。这两艘战舰,其实与日本都有些渊源。

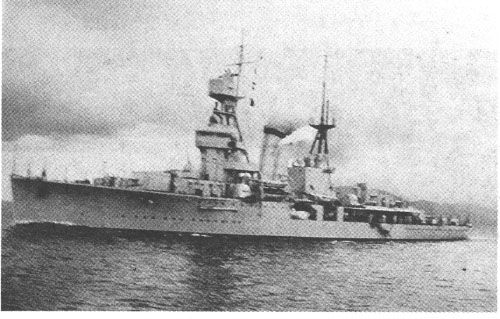

1931年九一八事变前夕,国民党政府海军部向日本兵库县播磨造船所订造一艘二等巡洋舰宁海号,排水量2,526吨,舰桥和主炮有64毫米装甲,动力部分为四部烧煤锅炉,一部烧油锅炉,最高航速23.2节,配备140毫米双联主炮3座76毫米(3英寸)高炮6门,57毫米机关炮10门;535毫米鱼雷发射管4具,设深水炸弹投放装置,载水上侦察机2架。宁海号于1931年2月20日安放龙骨,同年10月10日下水。

平田图册中宁海号巡洋舰战前的照片

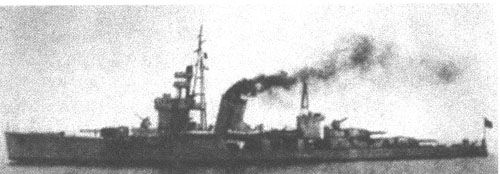

此后,海军部在江南造船厂仿宁海号再造1艘准姐妹舰平海号,因中日关系紧张影响了日本的技术支持,1935年9月28日方得以下水。其间,中国工程师叶再馥发现了日方协助进行的配重设计极不合理,遂及时调整加大该舰底部压舱重量,改小上层建筑,使平海舰的平衡性大大改善。这也是至今中国自行制造的最后一艘巡洋舰。

平田图册中平海号巡洋舰战前的照片

平海号与宁海号性能大体相同,但不装备水上飞机,且高射炮为德制(因为完工时中日关系已经极为紧张,日方拒绝出售高射炮给中国海军)。

在中日之间矛盾横生之际,向日本订购巡洋舰的原因何在?无它,中国海军招标的时候播磨船厂价格最便宜而已。然而,这却给海军带来两个极为不利的影响。第一,在此后的战斗中,日军对中国海军最先进的战舰知己知彼;第二,在全国高涨的抗日情绪面前,海军被骂为“亲日派”,在竞争经费的“空海大战”中,更多的国防经费被拨给了空军。

从性能上说,它们是中国海军当时最为先进的军舰,也是清朝灭亡后中国海军增加的仅有的两艘巡洋舰。尽管宁海、平海两舰是当时世界巡洋舰中排水量最小,航速最慢的,但它们很适合长江上使用。这一点,陈绍宽遭到了很多攻击,说他订造的军舰不是为了海战,而是为了“吓唬陆军”。直到抗战开始后,海军的抗战作战计划陆续曝光,人们才能够明白陈部长的苦心。他早已料到以中国海军只有日本海军5%的吨位,与日军争胜于大洋实在没有能力,故此制定了依托长江,配合陆军“拱卫京畿”的作战计划。

事实上,海军还有一个计划,就是在江阴沉船锁江,一面阻止日军西进,一面将长江上游日舰“包饺子”。1937年8月7日,最高国防会议决定实施这一计划。不料,这一军事机密竟被列席会议的汪精卫机要秘书黄浚泄露给日本驻南京总领事,致使日军舰艇抢在中国海军锁江之前全速灭灯下驶而逃,“瓮中捉鳖”的计划完全落空。黄浚是被日本女间谍拉下水而成为汉奸的,案件破获后黄浚父子均被枪决。

此后,中日海军在江阴封锁线上进行了长达三个月的殊死对峙。海军部次长陈季良(即第一次世界大战后出镇黑龙江,在庙街与苏联红军合作痛击日军的海军名将陈士英)亲自登舰督战,旗舰平海战沉后移旗逸仙,逸仙战沉后再次移旗定安,第一舰队打光后第二舰队继续填入。整个淞沪战役期间,日军始终无法从长江威胁上海守军的后方。激烈的战斗,也使中国海军80%的舰艇在此战沉或自沉,四艘最新的大舰宁海、平海、逸仙、应瑞全部损失。中国海军这一战,堪称矢尽弓折。

关于宁海、平海,我们只知道,1937年8月17日开始,日军不断以舰艇和飞机试探攻击江阴封锁线,中国海军檄日号测量舰等舰艇殉国,但防线岿然不动。由于宁海、平海等中国大型舰艇的存在,日军轻型水上力量在长江上的活动受到很大限制。9月20日,日军第三舰队司令长谷川清对第二联合航空队和海军第二航空战队下达总攻击令,令其全力轰击中国海军各舰,尤其是最精锐的宁海、平海二舰,并特别提醒“留意敌舰防空火炮”。日军从公大机场和加贺号航空母舰先后出动一百多架次轰炸机狂轰滥炸。但中国海军坚决不退,21、22两日,日军虽然屡次击中宁海、平海两舰,但损失也不小。宁海舰击落的低飞日机碎片竟然砸中军舰的望楼,而平海舰击中的日机栽进江中的福姜沙洲,机毁人亡。直到23日,两舰方因负伤过重,壮烈战沉。德国顾问报告蒋介石:“这是第一次世界大战之后最激烈的海空大战。”