明代的军兵(第3/14页)

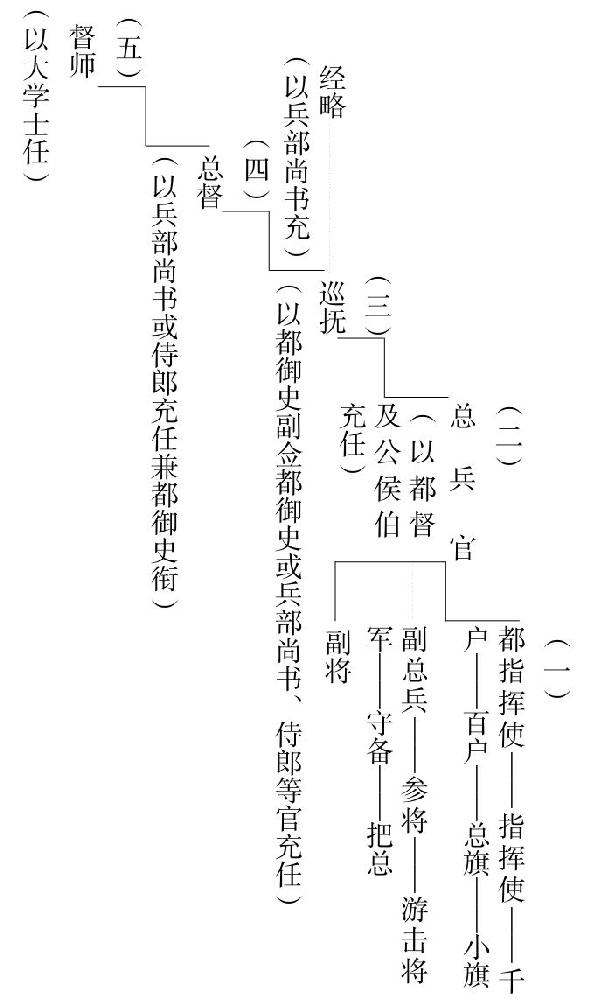

总兵官变成镇守地方的军事统帅以后,在有战事时,政府又派中央大员到地方巡抚,事毕复命,后来巡抚也成固定的官名,驻在各地方。因为这官的职务是抚安军民,弹压地方,所以以都御史或副佥都御史派充。因为涉及军务,所以又加提督军务或赞理军务、参赞军务名义。巡抚兼治一方的民事和军务,不但原来的都、布、按三司成为巡抚的下属,总兵官也须听其指挥。景泰以后因军事关系,在涉及数镇或数省的用兵地区,添设总督军务或总制、总理,派重臣大员出任。有的兵事终了后即废不设,有的却成为常设的官。因为辖地涉及较广,地位和职权也就在巡抚之上。明朝末年“流寇”和建州内外夹攻,情势危急,政府又特派枢臣(兵部尚书)外出经略,后来又派阁臣(大学士)出来督师,权力又在总督之上。这样层层叠叠地加上统辖的上官,原来的都指挥使和总兵官自然而然地每况愈下,权力日小、地位日低了。综合上述的情形,从下表(一)中我们可以看出明代地方军政长官地位的衍变。

表一

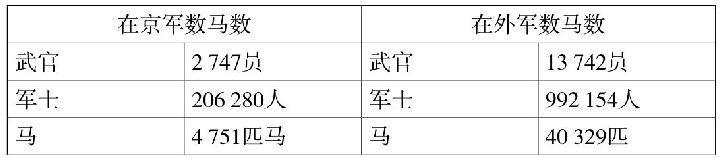

卫所军丁的总数,在政府是军事秘密,绝对不许人知道。[146]甚至掌治军政的兵部尚书,和专司纠察的给事御史也不许预闻。[147]依《明太祖实录》卷二二三记载看,洪武二十五年的军数如下表(二)。

表二

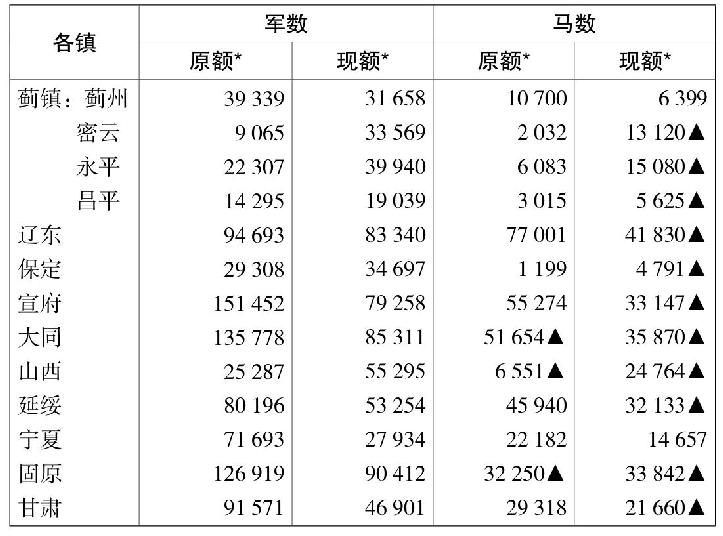

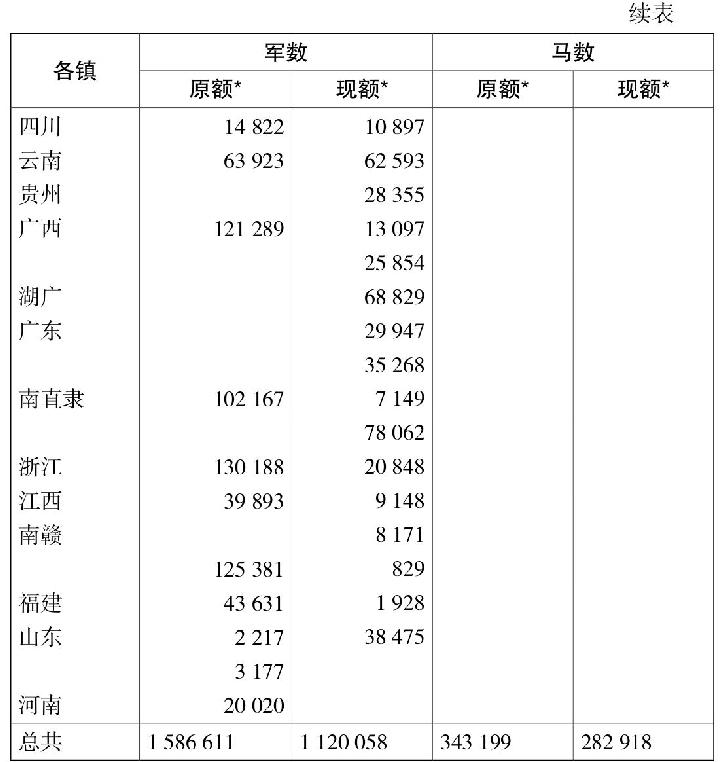

总数超过一百二十万。洪武二十六年以后的军数,按卫所添设的数量估计,应该在一百八十万以上。明成祖以后的军数,约在二百八十万左右。[148]万历时代的军数见表(三)[149]。

表三 各镇军数马数

*原额:永乐以后 现额:万历初年

▲包括马驼牛骡在内

明初卫所军士的来源,大概可分四类,《明史》卷九〇《兵志二》记:“其取兵有从征,有归附,有谪发。从征者诸将所部兵,既定其地,因以留戍。归附则胜国及僭伪诸降卒,谪发以罪迁隶为兵者,其军皆世籍。”从征和归附两项军士都是建国前后的旧军。谪发一项则纯以罪人充军,名为恩军[150],亦称长生军[151]。如永乐初屠杀建文诸臣,一人得罪,蔓连九族,外亲姻连都充军役。[152]成化四年(1468)项忠平荆、襄农民暴动,俘获三万余人,户选一丁戍湖广边卫[153],都是著例。

除以上三项外,第四类是垛集军,是卫军最大的来源。《明史》卷九二《兵志》四说:“明初垛集令行,民出一丁为军,卫所无缺伍,且有羡丁。……成祖即位,遣给事等官分阅天下军,重定垛集军更代法。初三丁巳上垛正军一,别有贴户,正军死,贴户丁补。至是今正军贴户更代,贴户单丁者免,当军家蠲其一丁徭。”平民一被佥发充军,便世世子孙都入军籍,不许变易。民籍和军籍的区分极为严格。[154]民户有一丁被垛为军,政府优免他的原籍老家的一丁差徭,以为弥补。军士赴戍所时,宗族为其治装,名为封桩钱。[155]在卫军士除本身为正军外,其子弟称为余丁或军余,将校的子弟则称为舍人。宣德四年(1429)定例免在营余丁一丁差役,令其供给军士盘缠。[156]边军似乎较受优侍,如辽东旧制,每一军佐以三余丁。[157]内地的余丁亦称帮丁,专供操守卒往来费用。[158]日常生活则概由政府就屯粮支给,按月发米,称为月粮。其多少以地位高下分等差。洪武时令在京在外各卫马军月支米二石,步军总旗一石五斗,小旗一石二斗,军一石。守城者如数给,屯田者半之。恩军家四口以上一石,三口以下六斗,无家口者四斗。[159]月盐有家口者二斤,无者一斤。[160]衣服则岁给冬衣棉布棉花夏衣夏布,在出征时则例给胖袄鞋裤。[161]

三 京军

明初定都南京,集全国卫军精锐于京师。有事以京军为主力,抽调各地卫军为辅。又因蒙古人时图恢复,侵犯北边,命将于沿边安置重兵防守,分封诸子出王边境,大开屯田,且耕且守。靖难役后,明成祖迁都北京,以首都置于国防前线,成为全国的军事中心。