明代的军兵(第2/14页)

二 卫所制度

明太祖即皇帝位后,刘基奏立军卫法。

《明史》卷八九《兵志序》说:

明以武功定天下,革元旧制,自京师达于郡县,皆立卫所。外统之都司,内统于五军都督府。而上十二卫为天子亲军者不与焉。征伐则命将充总兵官,调卫所军领之。既旋则将上所佩印,官军各回卫所,盖得唐府兵遗意。[141]

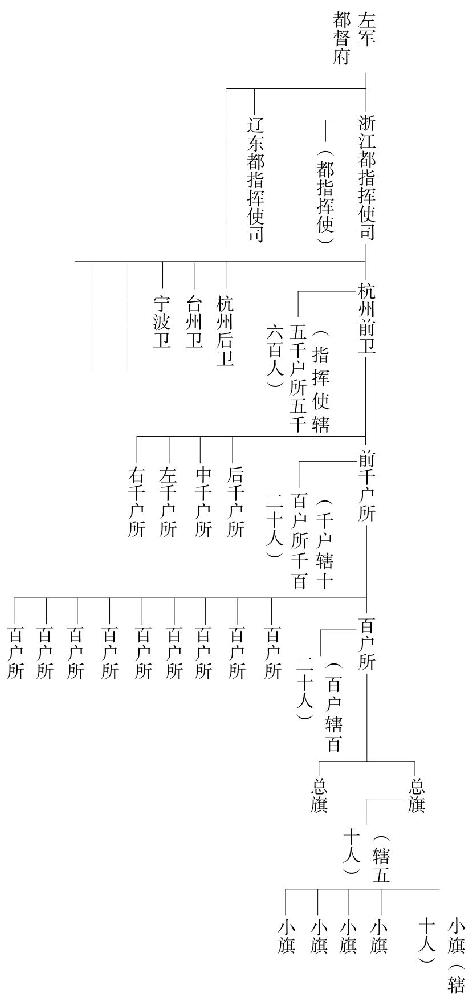

这制度的特点是平时把军力分驻在各地方,战时才命将出师,将不专军,军不私将,军力全属于国家。卫所的组织,《明史》卷九〇《兵志二·卫所门》记:“天下既定,度要害地系一郡者设所,连郡者设卫。大率五千六百人为卫,千一百二十人为千户所,百十有二人为百户所。所设总旗二,小旗十,大小联比以成军。”卫有指挥使,所有千户、百户。总旗辖五十人,小旗辖十人。各卫又分统于都指挥使司(简称都司),司有都指挥使,为地方最高军政长官,和治民事的布政使司,治刑事的按察使司,并称“三司”。洪武二十六年(1393)时定天下都司卫所,共计都司十七(北平、陕西、山西、浙江、江西、山东、四川、福建、湖广、广东、广西、辽东、河南、贵州、云南、北平三护卫、山西三护卫),行都司三(北平、江西、福建),留守司一(中都)。内外卫三百二十九,守御千户所六十五。成祖以后,多所增改,都司增为二十一(浙江、辽东、山东、陕西、四川、广西、云南、贵州、河南、湖广、福建、江西、广东、大宁、万全、山西、四川行都司、陕西行都司、湖广行都司、福建行都司、山西行都司),留守司二(中都、兴都)。内外卫增至四百九十三,守御屯田群牧千户所三百五十九。[142]

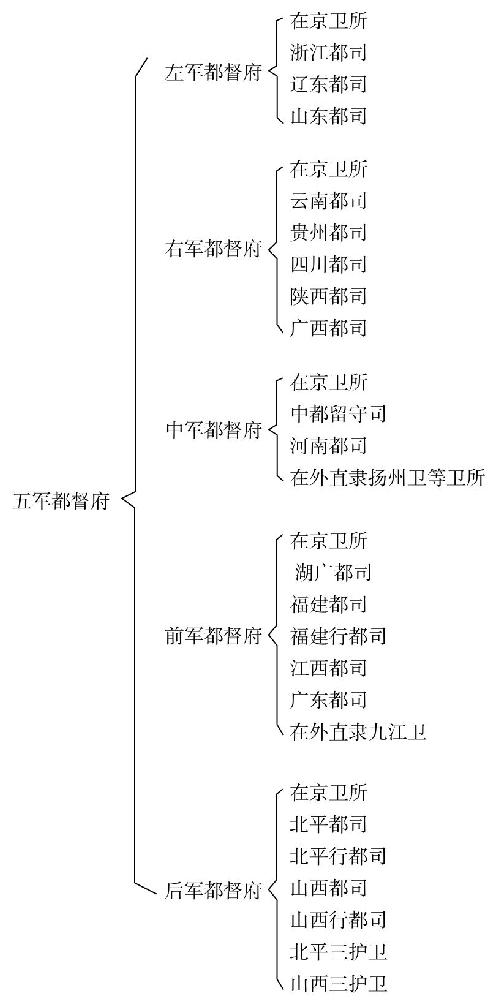

全国卫军都属于中央的大都督府。大都督府掌军籍,是全国的最高军事机关。洪武十三年(1380)分大都督府为中、左、右、前、后五军都督府。洪武二十六年定分领在京各卫所及在外各都司卫所。其组织如下:

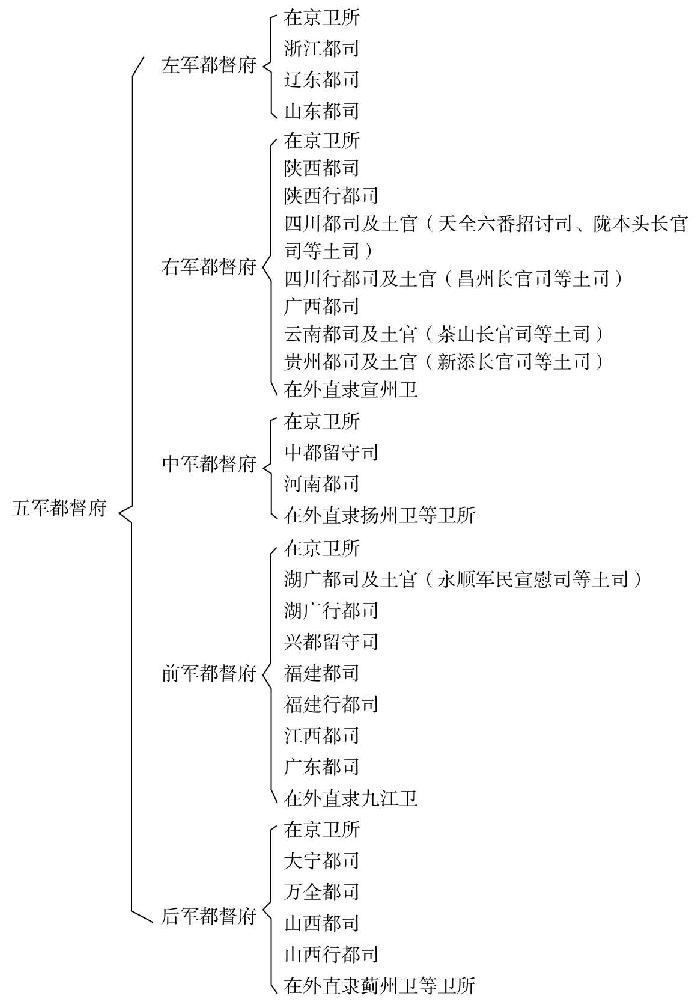

每府设左右教督各一,掌治府事。成祖以后,又改组如下:

各地都司分隶于各都督府,其组织如下:

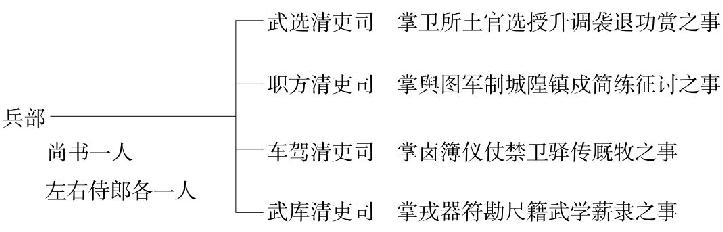

和都督府相配合的机关是兵部,长官为兵部尚书,“掌天下武卫官军选授简练之政令”,其下设四清吏司,各设郎中一人,员外郎一人,主事二人:

都督府是统军机关,各省各镇镇守、总兵官、副总兵都以三等[143]真署都督及公侯伯充任。有大征讨,则由政府指派挂诸号将军[144]或大将军前将军副将军印总兵出,事定缴印回任。明初开国时,武臣最重[145],英国公张辅兄信,至以侍郎换授指挥同知。武臣出兵,多用文臣参赞,如永乐六年(1408)黔国公沐晟讨交趾简定,以尚书刘俊参军事。宣德元年(1426)成山候王通讨交趾黎利,以尚书陈洽参赞军务。正统以后,文臣的地位渐高,出征时由文臣任总督或提督军务,经画一切,武臣只有领军作战的任务。如正统六年(1441)麓川之役,定西伯蒋贵充总兵官,以兵部尚书王骥总督军务;正统十四年讨福建邓茂七,宁阳侯陈懋为总兵官,以刑部尚书金濂提督军务。成化元年(1465)讨大藤峡徭,都督同知赵辅为征夷将军,以左佥都御史韩雍赞理军务。同年出兵镇压荆、襄农民暴动,抚宁伯朱永充靖虏将军,以工部尚书白圭提督军务。三年讨建州,武靖伯赵辅充总兵官,以左都御史李秉提督军务。从此文臣统率,武臣领兵,便成定制。政府的用意是以文臣制武臣,防其跋扈。结果是武臣的地位愈来愈低。正德以后幸臣戚里多用恩幸得武职,武臣愈为世所轻。在内有部、科,在外有监军、总督、巡抚,重重弹压,五军都督府职权日轻,将弁大帅如走卒,总兵官到兵部领敕,必须长跪,“间为长揖,即谓非体”。到明朝末年,卫所军士,虽一诸生,都可任意役使了。

各省都指挥使是地方的最高军政长官,统辖省内各卫所军丁,威权最重。在对外或对内的战事中,政府照例派都督府官或公侯伯出为总兵官,事后还任。明初外患最频的是北边的蒙古,派出边地防御的总兵官渐渐地变成固定,冠以镇守的名义,接着在内地军事要害地区也派总兵官镇守,独任一方的军务。又于其下设分守,镇守一路;设守备,镇守一城或一堡。至和主将同城的则称为协守。总兵之下有副总兵、参将、游击将军、守备、把总等名号。总兵是由中央派出的,官爵较高,职权较专,都指挥使是地方长官,渐渐地就成为总兵官的下属了。后来居上,于是临时派遣的总兵官驻守在固定的地点,代替了都指挥使原来的地位。