第二十一章 雪 降(第2/8页)

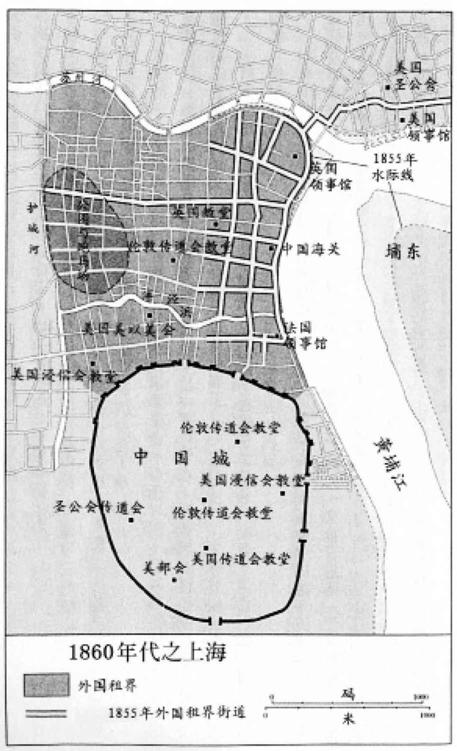

英国的“上海租界租地人会议”在英国领事馆集会,有三四十名富商与会。即使上海有可能失守,他们的防御计划打的算盘也很精,从中还可图利。譬如护城河也能当排水渠,所以华人地主也乐于支付这笔费用。把租界变成中国富人的“避难城”,不仅房租大为提高,也鼓励了“上层华人”“自由入股,认捐碉堡的花费”。把碉堡当成长期投资,价值可观,因为“若有动乱,便可对付暴民”。7

1862年1月15日,一个名叫西勒(J. C. Sillar)的人在会中提议,英国“与太平军首领好言相谈”,把上海拱手让出,由“这些印发《圣经》的人”来接管这座“崇拜偶像的本地城市”,以“平和易手这座城市”。这么一来,英国人不但能洗清犯下的“滔天罪行”,也能使租界上的中国难民免于灾难——西勒先生夸大其词,估计难民人数会有七十万——否则的话,这些难民将“成千上万地冲到马路上来,淹死在河里……同时街上会堵满被践踏的尸体”。但没有一个人同意西勒的建议,一教士宣称,现在是“对太平军采取迅速而坚决行动”的时候了,这个相反的建议“在热烈的掌声中获得通过”。8

没人料到天时有变。1862年1月26日下起大雪,历五十八个小时方止,积雪达七十六厘米厚,经过风吹,有些地方的积雪更厚。雪停了之后又开始降温,气温逐渐下降。到1月30日,气温已降到摄氏零下十二度。整个原野天寒地冻,达二十多天之久,《北华捷报》称此酷寒气候“未尝见诸上海的气象记录也”。9

这场大雪对太平军乃是一大灾难,他们没有足够的冬衣御寒,既不能突破郊区防线,也不能打碎堵塞河道的冰块。“我们动弹不得”,李秀成一语道之。10

1862年初这几个月至为关键,太平军的攻势被天气所阻,没能突破上海业已增强的防御工事,既没占领非租界区,也未能打败洋人。1862年暮春,曾国藩的弟弟率官军从安庆出发向下游挺进,趁太平军兵力空虚之际,攻占了雨花台脚下的战略要地,扼长江江岸和南京南大门之间。李秀成放弃夺取上海的打算,1862年秋回师攻击官军在天京周边筑起的防御工事和围栅。他用尽办法来破坏官军工事,却是劳而无功。11

太平军的处境固然严峻,但他们所受的苦远远比不上这一带的百姓,战事无止境,百姓也家破人亡,流离失所。长江三角洲的百姓至少要对付八路来回征伐的人马,包括太平军的野战部队,与太平军松散结盟的秘密社团和其他非正规军,独立的水陆帮匪,地方团练和农民自卫武装,由像曾国藩弟兄之流所招募的大队官军,归江苏省官员统率的朝廷正规军,由清廷雇佣、由美国人华尔(Frederick Ward)指挥的洋枪队,以及由英国人指挥,以海军上将何伯(Hope)和陆军准将士迪佛立(Staveley)为首的西洋各国海陆联军。

在这一年多来,从上海经苏州到长江边,甚至直至南京城下的洋人和中国人,不管走的是水路还是陆路,皆可见到荒凉景象,对此已是见怪不怪了:在这片长宽各约八十公里的地区,每间房舍几乎都被破坏,或是烧掉一角,或是拆了门板屋梁。这些木料或是充作军队的薪材,或是用来搭建浮桥,或是充作防御工事,绕村而立。在这些用作短期营地的村庄里,男丁被各方人马强行征用,妇女则被掳走,徒余“炮弹壳与白森森的尸骨间杂相伴”,三五老人收拾断垣残壁12。这些村落的“房舍尽毁;满地污秽;尸骨或弃之于野,或于沟壑,听任腐烂”。江边的屋舍都遭洗劫,有时连绵数十里而不绝,百姓顶多只能睡在简陋的草房或芦苇棚下。13

只要能拿来烧的东西,不管是木材、干草、棉花梗、芦苇,价格都翻了一两翻。村民以“老人为主,脸上满是痛苦绝望”14,站在河边,拿出小篮,里头有一点鸡蛋、橙子或小块猪肉等。在路上遇到的村民,脸上刺着“太平天国”四个字,表明他们是从战场逃出,又被太平军军官抓到,以此方式警告他们不要再开溜。有些人脸颊下陷,上有疤痕,是因想用刀刮掉脸上的字。