第三章 家 境(第2/4页)

客家人来自黄河南岸开封一带的华中平原,从客家人的世代口传和成文宗谱,可知其数百年来为躲避外族、内战和经济掠夺,不断向南迁徙。对许多广州附近的人来说,客家话不啻是“外语”,但他们自己却认为这保留了纯正的汉语古音。此说不虚,在洪秀全出生前不久,音韵学者已开始细考客家话词语句法源头,来勾勒汉人的历史。9

洪氏的族谱上溯12世纪宋朝的学者大臣,远至唐朝人物,洪姓最早见于2世纪的东汉。洪氏族人在这几百年间还有些在科举考试脱颖而出,甚至还有一人进士及第,先入翰林院,官至兵部侍郎10。移居官禄 的这支洪氏族人,祖上在宋代迁至靠近福建的粤省东北,主要集中在梅县(这是客家人的重镇,至今犹然),不过也有一些族人散居各地11。

的这支洪氏族人,祖上在宋代迁至靠近福建的粤省东北,主要集中在梅县(这是客家人的重镇,至今犹然),不过也有一些族人散居各地11。

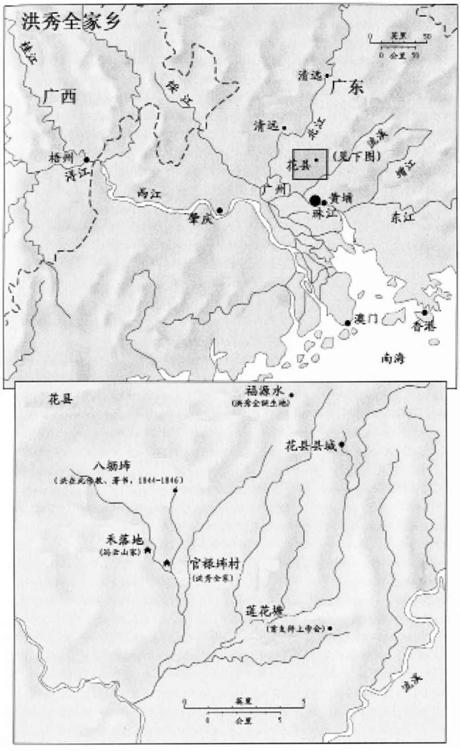

洪火秀的四世祖迁至花县这不为人知之地,此举确是大胆,因为花县不像梅县是客家人生活和语言的中心。花县一带虽然很繁荣,盛产稻麦、大麻、大豆、各类蔬菜瓜果、酒、蜂蜜、食油、鱼虾家禽等12,但洪氏族人即使想来此垦荒,也不太可能找到一整块地来耕种,所以无法整族迁徙,而必须零星行动。由于土地已有当地人定居,而且客家人风俗有别于汉人,在华南许多地方并不甚受欢迎。但即使客家人受到孤立,也透过方言纽带繁衍生息,团结一致。若有媳妇从外村嫁过来,操的是其他方言,那也不得不学说她夫家的话,所生的孩子自然也是如此13。

从17世纪洪家南迁,到洪火秀赶考这段期间,花县的洪氏家族还没有人中过府试。据洪氏族谱记载,洪火秀的父亲很受地方尊敬,排解邻里纠纷,但他的房舍却是不胜简陋:它位于从水塘往后数起第三排屋子的西端,中间是通风良好、颇为宽敞的客堂,客堂前有一小块空地,两旁是家人住的厢房,全是泥地土灰墙及板条瓦顶盖成的平房14。

官府制定各项仪典,由花县知县领县民履行。开年岁末、季节更替皆在县庙举行祭典,而远在北京的皇帝、太后、太子也是行礼如仪。康熙皇帝钦颁“圣谕十六条”,地方须定期宣讲,中考的举子会同当地文武众官,在礼乐声中奉祭叩拜15。“圣谕十六条”经过雍乾两朝大儒的诠注得以扩充,概括了在各地均应奉行的立身处世之道,宣扬“敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼仪以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,戒窃逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命”16。

在春秋两季的祭典上,还要供奉龙王爷(云雨风雷坛)、土神爷(山川社稷坛)和城隍爷,祈求保佑花县。每尊神灵的祭品各有其规格,以显其品位:龙王爷配飨酒四爵、帛四端,土神爷配飨酒三爵、帛两端,城隍爷则配飨酒三爵、帛一端。不过遇到干旱,却是先恭祭城隍爷祈雨。城隍爷也主理冥籍。17

这些神灵关乎社稷安危,因此祭祀多有繁文缛节。至于普通人家到祖坟祭扫祖先,知县并不闻问。但是那些死后无人祭祀的“孤魂野鬼”,官府是要管的。善心人士会在中元鬼节合祭这些亡灵,给他们烧些纸衣纸裤,供奉果菜酒饭,这叫做“烧路头”。不过,孤魂野鬼还有可能害人,所以官府会在城北搭建祭坛,由知县亲临主祭。当地文人曾撰有超度祷文,仍在花县回荡:

尚念冥冥之中,无祀鬼神者,昔众生民,未知何故而殁,其间有遭兵刃而殒命者,有死于水火盗贼者,有被人取财而逼死者,有被人强夺妻妾而死者,有遭刑祸而负屈死者,有天灾流行而疫死者,有为猛兽毒虫所害者,有为饥饿冻死者,有因战斗而殒身者,有因危急而自缢者,有因墙屋倾颓而压死者,有死后无子孙者。18

首任花县知县在1686年将这篇祷文刻于碑上以飨亡魂:“虎狼尽远窜,盗贼永不生,万姓毕革面,国赋年年足,民心个个善,从此乐尧天,乾坤万古奠。”