梁思永:未竣工的考古学重镇(第6/7页)

1948年年底,史语所迁往台湾,梁思永留在北京。他虽然已卧床不起,但是每天都抱着他那台美国产的收音机收听国共战争的消息。1950年8月,他被新生的红色政权任命为中国科学院考古研究所副所长。所长郑振铎担任国家文物局局长一职,因此考古所的工作担子主要压在梁思永身上。尽管他的病躯已不能从事田野考古,但他仍筹划着考古所的田野发掘,指导室内研究,在家中主持所里的重要会议。据夏鼐说:“他在考古所成立后初次看见我时,便很兴奋地谈着关于考古研究所的计划。他说,所中一切事情都由郑所长(郑振铎)和我来管好了。只希望你和所中具有田野工作经验的几位,带着一班年轻朋友们,在外面多跑跑,训练年轻的人材是目前最迫切的任务。这种训练是需要在当地实际工作中亲手指点的。因此,我到所后一年半中的大部分时间是在外地工作,没有多替他在所内分劳。”他在病床上,用铅笔在便条上完成了《殷代陶器》和《考古报告的主要内容》两稿,对考古报告的编写有指导意义,使许多青年考古工作者受益匪浅。

20世纪50年代初,梁思永(拄杖黑衣者)与中国科学院考古所同人。

1953年2月,梁思永心脏出现衰竭,身体更加虚弱,只得脱离工作安心在家休养。到了1954年春天,心脏病发作,入北京人民医院救治。3月8日,梁思永让夫人李福曼打电话叫自己的妹妹、时在北大图书馆工作的梁思庄到医院。据吴荔明讲诉,在梁思永生命垂危的最后阶段,一直没有为自己的病情和痛苦哼一声,一直默默坚持着。突然有一天,“三舅(梁思永)对着和他相厮相守二十二年的三舅妈(李福曼)平静地说:‘我不奋斗了,我奋斗不了啦,我们永别了!’”4月2日梁思永逝世,年仅五十岁。

岁月如梭,渐渐地,梁思永已变成书页里一个发黄褪色的名字。2004年9月11日,我去北京,在八宝山公墓凭吊先生。梁思永的墓地在八宝山的东侧,墓地是兄长梁思成所设计。汉白玉的边界,汉白玉的台阶,汉白玉的墓碑,造型庄严简洁。墓碑呈斜面,刻着郭沫若的字迹:中国科学院考古研究所副所长之墓。在他的近旁,是他的嫂子林徽因的墓地。也许是因为梁思永职务的缘故,没埋进梁启超墓园,没能与父母兄妹在一起。围绕在周围的多是在革命和建设中牺牲的军人。我在他的墓前,献上一束花,深深地三鞠躬,默默离去。第二天,我如约去梁思永的女儿梁柏有家。梁柏有性格豪爽,也许是常年伺候年迈耳背的母亲,说话声音较大:“父亲在世时,常年生病,母亲就一直照顾父亲。直到父亲故去后,母亲才去中科院历史所工作直到退休。”知道是四川的客人,保姆把轮椅上的老太太推出来。老人九十七岁了,还能看报,看小说。我拿出签字本,老人拿起笔,颤巍巍地签上:“不忘李庄。九七老人李福曼。”

也许,梁思永死不瞑目的一件事,是1948年史语所迁台时,运走了当年他领队发掘的西北冈考古报告的草稿。他去重庆动手术之前,尽管只完成报告第一章至第七章及二表的初稿,但却是他在烽火战乱中的心血的结晶,也是他作为一个考古学家的名山大业。夏鼐日记中,记有1944年1月2日他将赴西北考察前,梁思永的一段话:“梁先生说自己眼看见这肺病不能痊愈的,不过是时日问题,想勉强起来将未完成的报告写毕,这是此生唯一的事业,不知值得冒险否。张大夫仍劝他休息三四年再说,目前不能起来工作,病势一变,前功尽弃。张大夫颇为之伤心,大家听见亦均为之黯然。”11

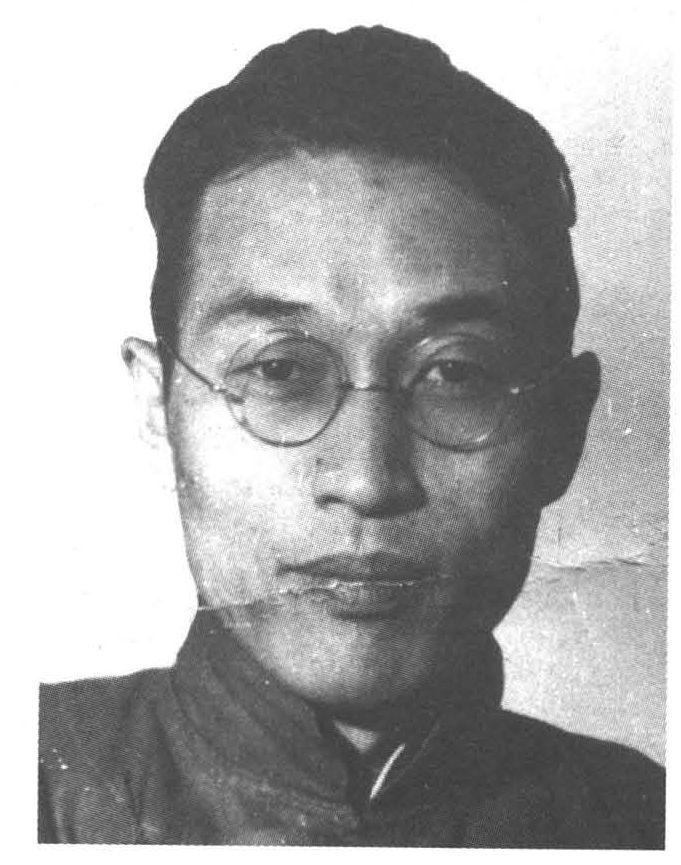

考古学家梁思永。

1954年,作为西北冈发掘的领队兼报告撰写人梁思永过世。得讯后,台北“中研院”史语所委请梁思永当年的弟子高去寻整理梁的遗稿。 自1958年开始编撰西北冈第1001号大墓起,到1976年出版大墓1550号,高去寻前后历时十八年,他把梁思永先前的84页草稿、15页表格和140页大小草图写成八巨册、1164页、939幅图版的考古学经典报告。