梁思成:辽代的一块木头(第5/6页)

梁思成的“上谏”只能保住一些“盆景”,却不能守护一座城市。北京市委常委郑天翔在1953年的一篇文章中,毫不客气地批评另建“新北京”是“错误思想”。这年5月4日,北京市委就朝阳门、阜成门和东四、西四、帝王庙前牌楼影响交通的问题请示中央:拟拆掉朝阳门、阜成门城楼和瓮城,交通取直线通过;东四、西四、帝王庙牌楼一并拆除。同年5月9日,方案照准。时任北京市副市长的吴晗担起了解释拆除工作的任务,为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街不因政治因素而毁于一旦,梁思成与吴晗发生了激烈的争论。由于吴晗的言论,梁思成被气得当场失声痛哭。他不理解为什么当初解放军宁可流血牺牲也要保护下来的古建筑,现在却一定要把它们拆掉。其后不久,文化部社会文化事业管理局局长郑振铎邀请文物界知名人士在欧美同学会聚餐,在这次聚餐会上,林徽因与吴晗也发生了一次面对面的冲突。梁思成的学生罗哲文后来回忆:“拆历代帝王庙的牌楼,梁思成先生痛哭了好几天……”

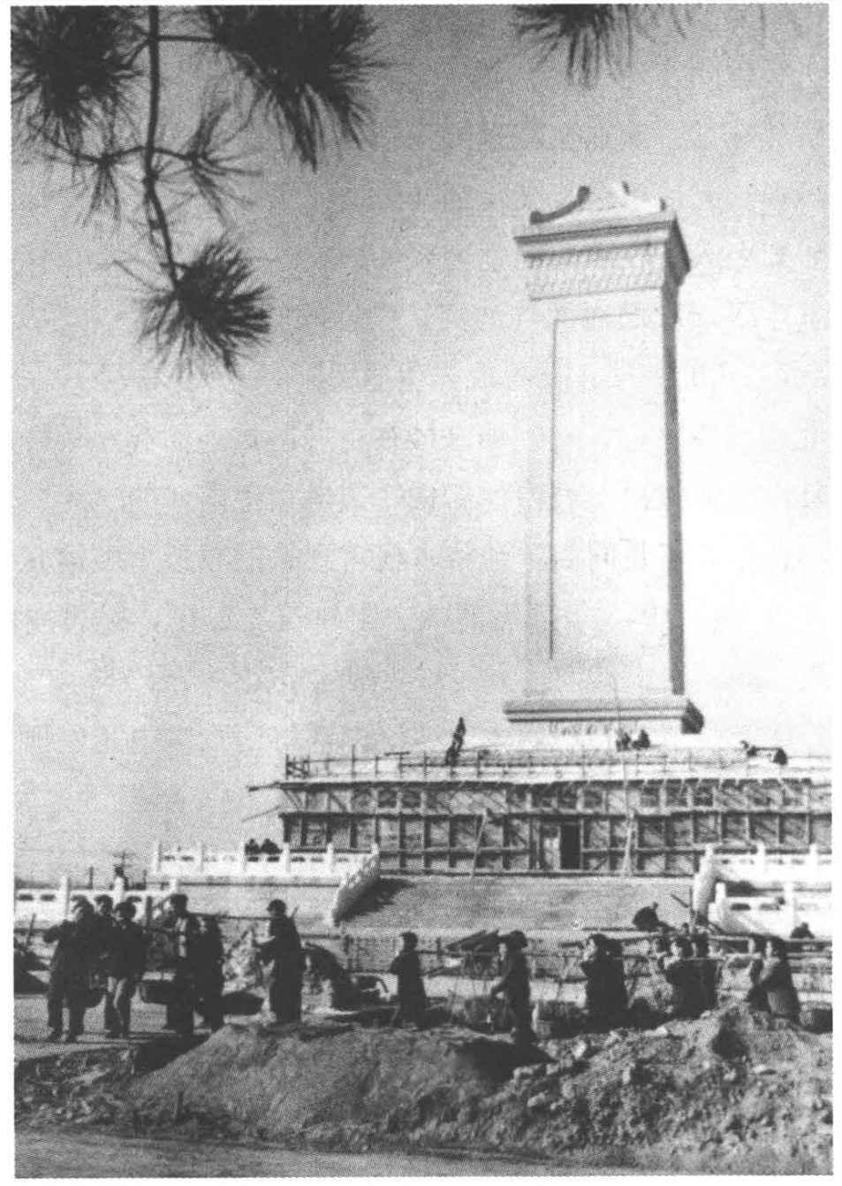

由梁思成参与设计的“人民英雄纪念碑”的建筑工地。

老北京旧貌不存,一幢幢高楼在主城区拔地而起。梁思成只好退而求其次,他提出旧城内建新楼,须考量中国式的“大屋顶”元素。其实,他并不赞同简单地将古代宫殿式的屋顶生硬地套在西式建筑头上。早在1944年撰写的《中国建筑史》中,梁思成就认为这类建筑“颇呈露出其设计人对于我国建筑之缺乏了解,如(北平)协和医学院与(成都)华西大学,仅以洋房而冠以中式屋顶而已”。历史是一条连接过去、现在、未来的长河。他希望通过“大屋顶”体现“中国建筑的轮廓”,保存一点点历史的基因。

1955年,一场冲着梁思成“大屋顶”而来的“资产阶级形式主义和复古主义思想”的批判,愈演愈烈。一篇发表在《文艺报》上题为《梁思成在民族形式问题的错误》的文章写道:“梁思成口口声声是‘对人的关怀’,但他的‘理论’和他的所作所为,都彻底地证明了他根本缺乏‘对人的关怀’。如果有,那只是出于反动阶级的立场,他才把建筑艺术看做是没有阶级性的,才产生了他这一套资产阶级、封建阶级的复古主义论调,才要我国现代新建的一切建筑物都纹丝不动地向古代反动的宫殿、庙宇、衙署和住宅看齐。”何祚麻曾在《我与自然辩证法》一文中,谈起批“大屋顶复古”之始末。他写道:

1954—1955年间,在我国的建筑工作中,曾经出现一股复古主义的美学思想,亦即片面强调在建筑里要继承民族形式,要求各个新式的建筑上都加上一个“大屋顶”,从而造成经济建设中的一些浪费。毛主席也曾好几次说:“大屋顶”也不好看。这样一种批评建筑学中错误思潮,亦即批评梁思成教授的建筑思想的任务,便交到了中宣部。1955年,在某次的政治局会议上,部长陆定一同志写了一个条子给彭真同志,请彭真同志负责领导这一批判工作,彭真同志同意了。于是于光远同志便带了我去见彭真同志。彭真同志除了召集有关同志开了一次动员会并做了讲话外,最重要的一个措施便是下令在颐和园的畅观楼里组织了一个班子,大大小小共写出约十余篇的批判文章。其中写得最好,最有说服力的是查汝强同志所撰写的《评梁思成的建筑理论的若干问题》的文章。我也写了一篇《论梁思成对建筑问题的若干错误见解》。当时决定先发我写的那篇文章,便刊登在《学习》杂志上。3

心力交瘁的梁思成终于住进同仁医院,成了住在夫人林徽因病房隔壁的“病友”,而林徽因的生命已走到尽头。据梁再冰回忆,1955年3月31日晚上,同仁医院打电话告诉她:林徽因病危。梁再冰立刻赶到医院,母亲已经昏迷不醒。护士把住在隔壁的梁思成搀扶过来,“父亲坐在母亲的床前,拉着妈妈的手放声痛哭。”林徽因追悼会在北京贤良寺举行,气氛低调冷清。亲朋好友送的挽联中,金岳霖语出惊人:“一身诗意千寻瀑;万古人间四月天。”林徽因的骨灰被安葬在八宝山公墓二区。梁思成亲自为她设计了墓碑:把她亲手设计的一方汉白玉花圈刻样移做她的墓碑。墓体朴实、简洁,体现了他们一生追求的民族形式。