林徽因:错位的“太太客厅”(第7/9页)

另一方面,从诫现在已成长为一个晒得黝黑的乡村小伙子,脚上穿着草鞋。在和粗俗的本地同学打交道时口操地道的四川话。但他在家里倒是一个十足的小绅士,非常关心我的健康,专心致志地制作各种小玩意儿。

我在继续扮演经济绝招的“杂耍演员”,使得全家和一些亲戚和同事多多少少受到一点好的照顾。我必须为思成和两个孩子不断地缝补那些几乎补不了的小衣和袜子……当我们简直就是干不过来的时候,连小弟在星期天下午也得参加缝补。这比写整整一章关于宋、辽、清的建筑发展或者试图描绘宋朝首都还要费劲得多。这两件事我曾在思成忙着其它部分写作的时候高兴地和自愿地替他干过。宝宝的成绩还是很好,但她要走这么长的泥路去上学可真是难为她了,而且她中午老是吃不饱。15

“宝宝”梁再冰后来这样叙述母亲:

在李庄时林徽因从史语所借过几张劳伦斯·奥列弗的沙剧台词唱片,非常喜欢,常常模仿这位英国名演员的语调,大声地‘耳语’:‘to be or not to be,that is the question!’于是父亲弟弟和我就热烈鼓掌……她这位母亲,几乎从未给我们讲过小白兔、大灰狼之类的故事,除了给我们买大量的书要我们自己去读外,就是以她的作品和对文学的理解来代替稚气的童话,像对成人一样来陶冶我们幼小的心灵。16

2005年8月8日,梁从诫在致笔者的信中写道:

李庄也曾为新中国培养过人才,当然这些人才与傅斯年、李济、梁思成等对中国文化事业的贡献不可同日而语,但我们这些“第二代”,包括李光谟、梁再冰、李文茂(李方桂的女儿,后在美国加州一大学任社会学教授)、董作宾的公子董小敏(现在台湾,曾回过李庄访问)和我本人等,都是在李庄上的小学或中学、大学,接受了最初的启蒙教育。

我还记得我上的是李庄镇第一中心小学,我们有一位教自然课的女老师姓张,在她的课上,我第一次见到实验用的马德堡半球和聚电器。李庄小学的教学质量不低,我小学毕业后,父亲带我到重庆考中学,我同时考上了两个当时在后方最著名的中学——贵州花溪的清华中学和重庆沙坪坝的南开中学。当时南开考生两万多,只取二百五十名,我这个从偏远小镇上来的孩子居然考上了,也可反映出小地方小学的教学质量。17

1945年9月,费慰梅在梁思成的陪同下,坐一架美军C-47运输机到宜宾,乘小汽船下行来到李庄。同行的还有英国的博物馆专家Jayne(林徽因译为捷因)。他拟考察战争状态下的中国博物馆事业,还想看存藏的文物。在李庄,费慰梅见到了躺在床上的老朋友林徽因,相互诉说离情别绪。眼前的情景令费慰梅触目惊心:

李庄甚至缺乏最起码的生活设施。它和外界的唯一联系是河船。没有电话、没有电、没有无线电、没有车子或役畜,甚至从江边通往山里的小径也只是仅容两人通过的梯级稻田里的踏脚石,怪不得在这个与世隔绝的农村,居民们是如此落后、迷信、贫穷和疾病缠身。18

费慰梅到李庄正好赶上1945年的中秋节。后来,我从李济之子李光谟先生那里看到林徽因的两封信,也正好是那几天的事情——

济之先生、李太太:

昨晚你们走后忽然想起(1945年9月)廿日是中秋节,晚上你们有老人也许要家宴,有外客实在不便。我们这里已经有了一个外客且为她已备几菜晚饭,加入一人倒无所谓。有了费太太,熟人在一起,为此外人计,他也可以不拘束一点。所以想当晚就请那位捷因先生过来同我们过节。晚上再派人用火把把他送回,在那一段吃饭时间内,也给你们以喘气机会。

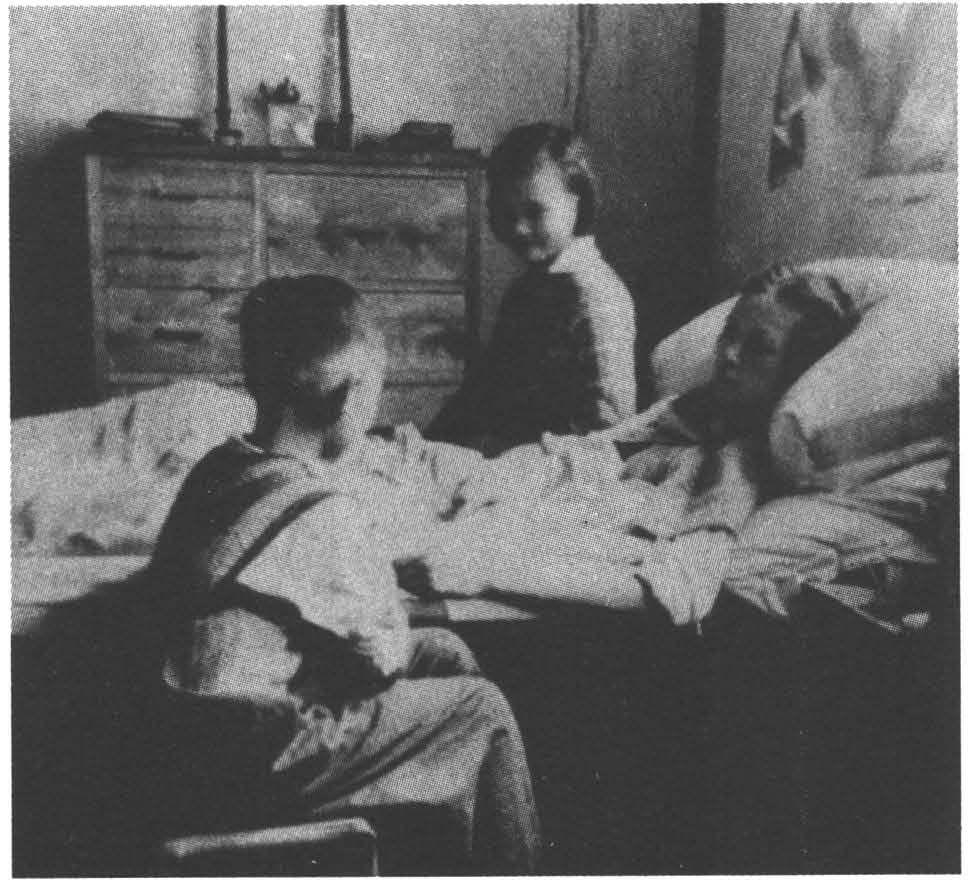

1941年,林徽因与女儿再冰、儿子从诫在李庄上坝家中。

珠罗小帐已补好,洗好(老妈病了,自己动手)今晚即可送来。如何请决定,一切我们都可以配合起来,省得大家有何过分不便及困难。