林徽因:错位的“太太客厅”(第6/9页)

素来厚惠可以言图报,惟受同情,则感奋之余反而缄默,此情想老兄伉俪皆能体谅,匆匆这几行,自然书不尽意。

思永已知此事否?思成平日谦谦怕见人,得电必苦不知所措。希望咏霓先生会将经过略告知之,俾引见访谢时不至于茫然,此问双安。11

1942年11月初,美国驻华使馆文化参赞费正清在中研院社会所所长陶孟和的陪同下走进李庄,住进老朋友梁家。他在路上感染了呼吸道疾病,有好几天卧床发烧。他与林徽因的病房隔着一间过厅。梁思成在两个“病床”之间拿着食物、药品、体温表,忙得不亦乐乎。费正清这样回忆:

林徽因非常消瘦,但在我作客期间,她还是显得生气勃勃,像以前一样,凡事都由她来管,别人还没想到的事,她都先行想到了。每次进餐,都吃得很慢;餐后我们开始聊天,趣味盎然,兴致勃勃,徽因最为健谈。傍晚5时半便点起了蜡烛,或是类似植物油灯一类的灯具,这样,8点半就上床了。没有电话。仅有一架留声机和几张贝多芬、莫扎特的音乐唱片;有热水瓶而无咖啡;有许多件毛衣但多半不合身;有床单但缺少洗涤用的肥皂;有钢笔、铅笔但没有供书写的纸张;有报纸但都是过时的。你在这里生活,其日常生活就像在墙壁上挖一个洞,拿到什么用什么。别的一无所想,结果便是过着一种听凭造化的生活。我逗留了一个星期,其中不少时间是由于严寒而躺在床上。12

也许是为了让异国的朋友宽心,林徽因在1943年1月26日给费正清的信中乐观地写到,现在已“不发烧、不咳嗽、没有消化不良,睡眠和胃口都好,又有好的食物和克宁奶粉”。她特别喜欢专给她的床打的一付床架子。它把床抬高了,“使它空前地接近人类的高度,而不是接近地面,人们要给她什么东西就不需要把腰弯得这么低了。”善解人意,心存感激,林徽因的性格悄然在变。

1944年,病床上的林徽因流着泪写了一首长诗《哭三弟恒》:

啊,你别难过,难过了我给不出安慰。

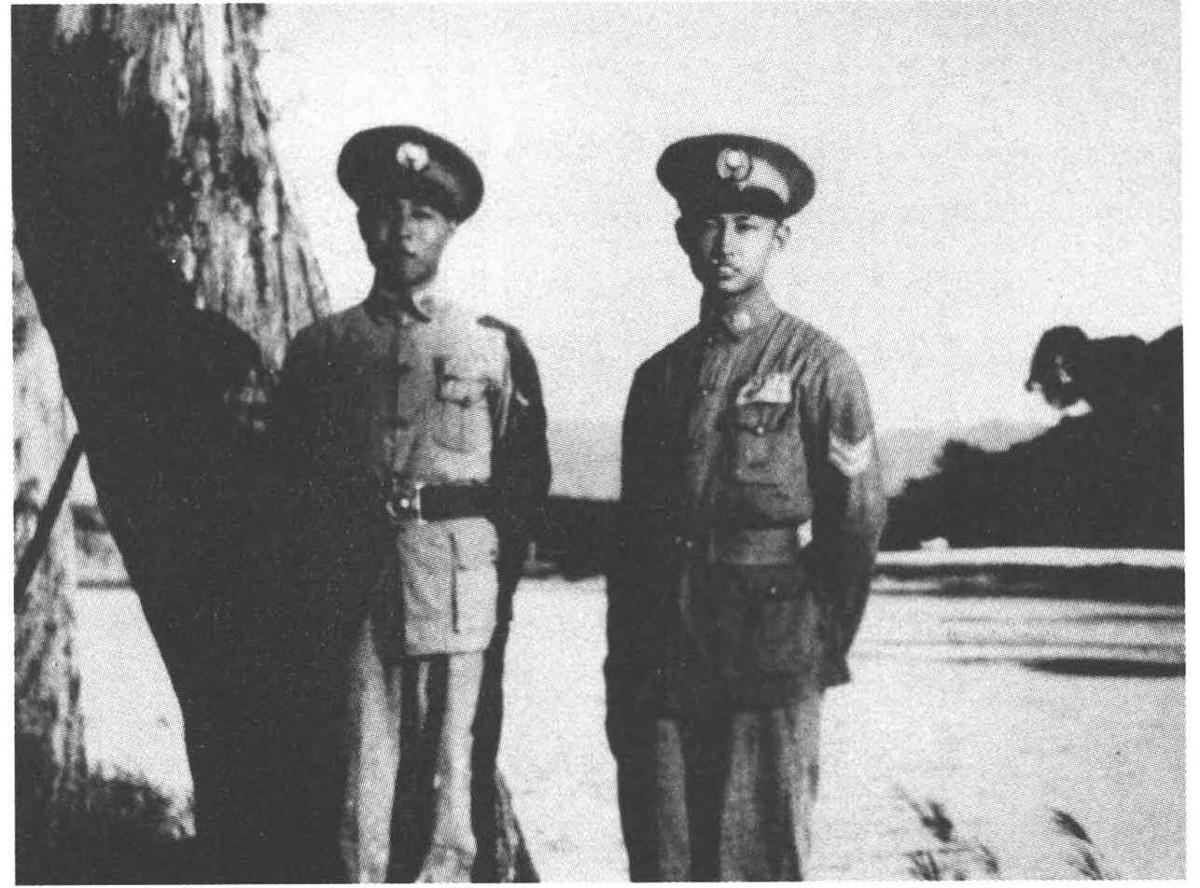

林徽因的弟弟林恒(右)与航校的同学官招盛摄于昆明。

我曾每日那样想过了几回;

你已给了你所有的,同你去的弟兄

也是一样,献出你们的生命;

已有的年青的一切;将来还有的机会,

可能的壮年工作,老年的智能;

可能的情爱,家庭,儿女,及那所有

生的权利,喜悦;及生的纠纷!

……

你相信,你也做了,最后一切你交出。

我既完全明白,为何我还为着你哭?

只因你是个孩子却没有留什么给自己,

小时候我盼着你的幸福,战时你的安全,

今天你没有儿女牵挂需要抚恤同安慰,

而万千国人像已忘掉,

你死是为了谁!13

梁思成给费正清的信里谈到三弟林恒阵亡的情景:

徽因病倒了,一直卧床,到现在已有三个月。3月14日(1941年),她的小弟弟林恒,就是我们在北总布胡同时叫三爷的那个孩子,在成都上空的一次空战中牺牲了。我只好到成都去给他料理后事,直到4月14日才到家。我发现徽因的病比她在信里告诉我的要厉害得多。尽管是在病中,她勇敢地面对了这一悲惨的消息。14

那封给费正清的信封里有徽因的一个字条:“我的小弟弟,他是一个出色的飞行员,在一次空战中,在击落一架日寇飞机以后,可怜的孩子,自己也被击中头部而坠落牺牲。”

身边的一对小儿女再冰、从诫,是病床上林徽因的最大安慰。她在给费慰梅的一封信中写道:

再冰继承了思成的温和和我所具有的任何优点。她在学校里学习和交友成绩都非常出色。她容光焕发的笑容弥补了她承继自父母的缺少活力……