龙性难驯 多怀激烈游寿的困境与突围(第5/7页)

傅斯年本性执拗倔犟,嫉恶如仇。且又有与曾昭燏的那层关系,因此对游寿的抱怨也就更甚。他决定壮士断臂,“以塞众议”。1946年4月7日,傅斯年分别致信董作宾、游寿。给董作宾的信是,“见游来信强词夺理,附致兄一信尤如诬妄。此等人万不可留其在研究所。一切文件附上,均至要紧,乞交那公(指那廉君)特别保存,以备万一打官司之用。兄万不可回她信,以免上其当。兄代为弟事受累,弟无知人之明,弄她进所,对所尤深歉仄也。”

傅斯年给游寿的信,“先生如于停职之办法有所申辩,自无不可,此事之决定系根据执事来渝留下之字而作,与董先生无涉。又,执事致董先生信之词调, 自为执事一贯之常态,亦即敝所不能永久忍耐者。故前此决定绝不能更易。”

“才自清明志自高,生于末世运偏消。”在收到傅斯年解聘信三天后,游寿终于拍案而起,吐尽渥气,“平生志在为学,岂效区区作驽马恋栈耶……”

游寿在板栗坳完成的论文《冢墓遗文史事丛考》本已收入史语所在李庄的文章总汇——上中下三大册《六同别录》。但此时傅斯年坚决下令将那篇论文撕去。同事那廉君向傅斯年写信求情:“……《六同别录》已装订成册,如撕去游先生一文,势必重新装订,并改封面,此举是否可免,敬乞告知。”傅斯年一意孤行。1946年4月11日,史语所致函游寿:“所著《冢墓遗文史事丛考》一书,本所不能付印,可由执事自行设法出版……”按说游寿的论文是拿中研院的俸禄,在职务期间内完成的,怎能任性使气,随意拒印?

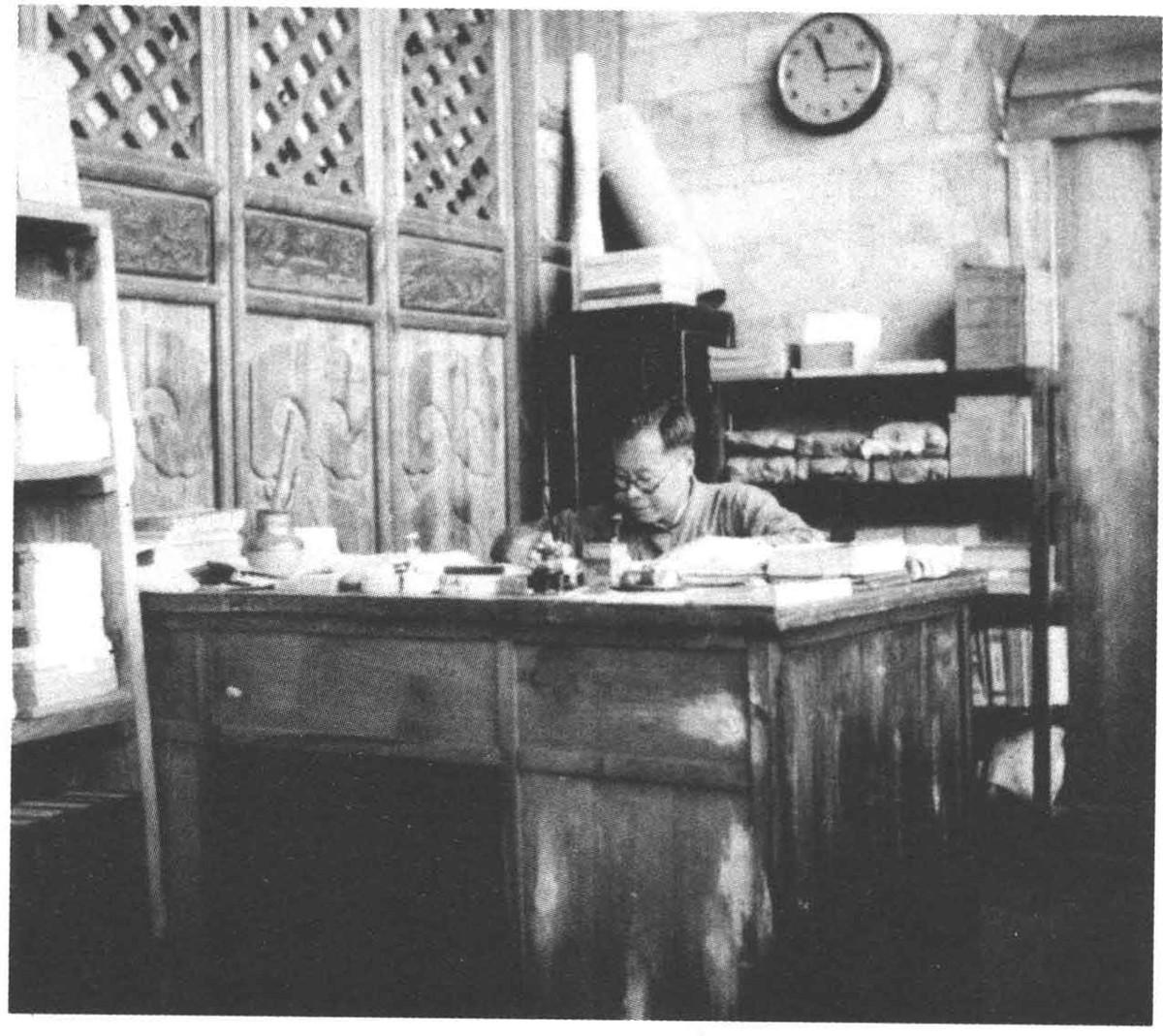

管理员那廉君在李庄的史语所图书馆。

《伐绿萼梅赋》与《山居志序》,是游寿在李庄撰写的文学作品,收进自己编制的年表,并列入学术成果。后来的研究者论及这两篇文章总是大言玄玄,不着边际。其实,细细解读,自然会得出另外的结论。且看《伐绿萼梅赋》的序:

壬午之冬来游西川。寄居咏南山馆亚门,香飘雪曳,冰肌玉质。顾视绿萼梅一株,蟠矫偃翥,长自瓦砾,南枝如鹏翼垂云,伸覆墙外,盖上有樟楠竹桂,蔽雨露之泽,草木有本性,槎枒以望生。明年,余移居海红花院。又明季夏,主人伐而去之,曰:枝干虬囷,伤籧篨也。余默然久。兰芷当门,锄而去之,此言不虚。乙酉冬,余居驭仙草堂,又出入山院,门庭无改,独不见故枝羁旅门墙。感草木虽无言,而性灵或有同者,遂赋之。12

“壬午之冬来游西川”,即1942年,游寿应曾昭燏之邀,到李庄中博院作助理员。“寄居咏南山馆亚门”,是“接花移木”的“借景”。咏南山馆在距离镇上七八公里的板栗坳栗峰书院,那里是史语所考古组办公地。距李庄镇还有八里多路。初到李庄,游寿是住在镇上张家祠堂的中博院。1943年9月,她才由山下的中博院调到山上板栗坳史语所图书室,也就是赋中所写“明年,余移居海红花院”。“又明季夏,主人伐而去之”,“余默然久。兰芷当门,锄而去之,此言不虚。”心有所感,情发于中。物犹如此,人何以堪?按说,诗人对主人“伐绿萼梅”的谴责和对梅树兰芷遭遇的同情,当形诸纸上。而这份伤感一直压在心里两年多,直到“乙酉冬”,“又出入山院,”睹物伤情,“感草木虽无言,而性灵或有同者,遂赋之”。

咏南山在李庄板栗坳,板栗坳是张家聚族而居的场所,从明万历时期开始,陆续修建,修成了七处大院子,还附带一个戏楼院。最北的在田边上,对面是桂花院,其间坐落着老房子、柴门口、牌坊头、戏楼院及新房子。史语所的百多号人就分住在那七处大房子中。也就是说即使真有人伐绿萼梅,“凭吊处”也是天天经过的寻常之景,何以要经年才感怀赋之?联想前述“借景”,“伐除绿萼梅”也多半是借他人的酒杯,浇自己心中的块垒。

游寿撰写并书《伐绿萼梅赋》。

伐绿萼梅处,咏南山亚门,正是董作宾的办公地。董作宾曾写过,“一座装潢雕刻精美的咏南山大舞台,那是董彦堂(作宾)的工作室,他整天在那里披览、摹绘、抄写。或者木坐呆想他的能力所不能解决的问题。”