情随春草绿 缘定山坳间娶在李庄的学者(第7/11页)

革命和暴动如烈火烹油,有时却会加速燃烧自己。半成灰烬的人生,有时就把未来延伸到女儿身上。

张家姑娘素萱是我们堂姐,她和研究院的李光涛结婚算是个很大的新闻。李先生是外地人,在李庄待得了几年是个未知数。但是看到他们和和美美的情形也让很多人心动。况且,先生们有学问,收入稳定,跟上他们一辈子不愁吃穿。我和姐姐在南溪上学,从李庄进进出出,蹦蹦跳跳。研究院的太太就上门向我妈提亲。起初妈不同意,后来再三撮合,妈妈心动了。下面还有好几个弟妹,要读书已成问题。再说研究院也来了好几年了,天天照面,这些先生的品行是信得过的。介绍的是图书管理员王志维。王大哥家在北京王府井大街。没有一点人们说的“京油子”的油滑世故,人高大帅气,又本本分分,见人很礼貌和颜悦色。妈妈就同意了。

王志维是1940年7月23日被聘为史语所书记员的。此前,他是从北平流落昆明的青年学生。书记员是最低等的文员。当时的月薪定为80元,另有一点生活补助费,仅为研究员收入的五分之一。我查过史语所的档案,他留在发黄的纸片上的印迹,既频繁又琐碎:

1942年12月31日,史语所派他前往民生公司提运肥皂三百块,望军警关卡查照放行;

1943年2月8日,史语所开证明,王志维因公由李庄经泸县前往重庆,公毕后仍循原路返回李庄,希沿途运警关卡查照;7月22日,前往李济处取回所存书籍予以登记;8月30日,前去合众轮船公司面洽,为傅所长赴渝购买船票;

1944年7月26日送上印度研究生狄克锡君血液二件,请代为检验,并面奉检验费用;10月5日,代为丁声树收领集刊第十一本第三、四分合刊;……

档案里的王志维是一个勤谨的办事员,与姨妹的讲述吻合。1942年10月初,傅斯年搞民意测验,推荐房舍管理员。丁声树回函傅斯年,“声树以为那廉君先生王志维先生堪受此职,敬祈鉴核决定”。21后来,那廉君与王志维一个作了傅斯年的秘书,一个做了胡适的秘书,可见慧眼识人。

张彦遐谈起姐姐的婚事,仿若昨日:

王大哥人忠厚。定了婚就开始帮补家里。离开李庄,一直到去台湾前,从不间断。他们从结婚到离开李庄,时间不长,好像不到一年。结婚是在板栗坳牌坊头的上厅房,来了很多人。傅斯年、董作宾,还有当地士绅张官周、罗南陔。父亲出面,母亲则躲在柴房里哭成一个泪人。当时姐姐还小,王大哥三十二岁,姐姐十六岁。妈妈总觉得对姐姐有愧。我们不懂事,觉得是一件好玩又奇怪的事情。22

半个世纪后,电话那端的张彦遐老人仍不平静。当初姐姐出嫁后,她才感觉到经历了一次生作死别的撕裂。

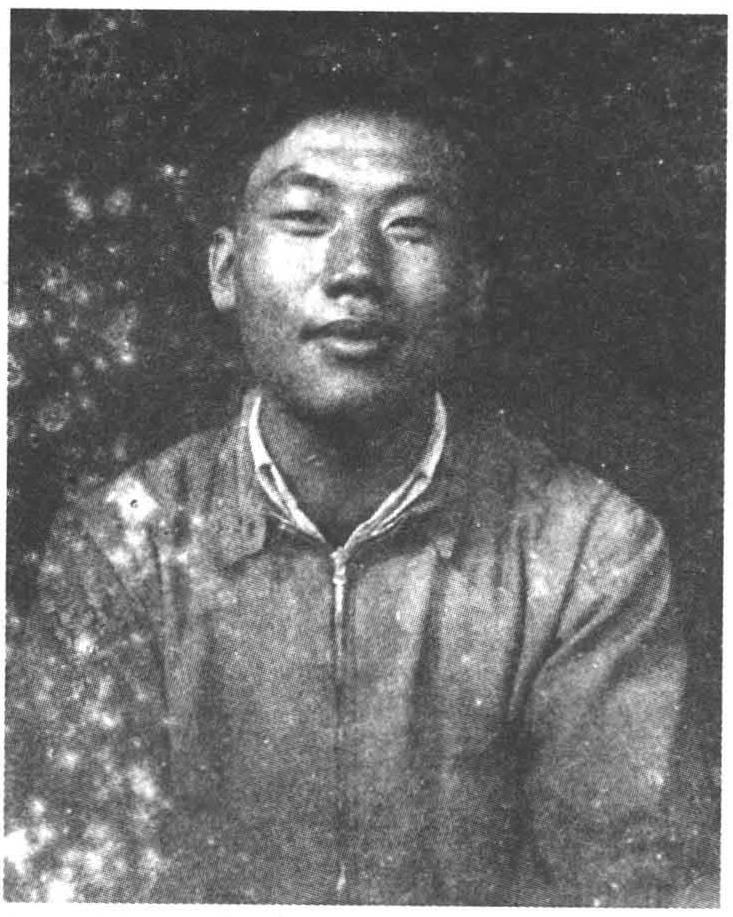

李庄姑爷王志维。

1946年4月30日,国民政府颁布“还都令”。流寓李庄的“下江人”终于盼来了东归还乡的日子。停在李庄码头上的“长远”轮,天天都在装东西。罗南陔的女儿罗筱蕖女婿逯钦立及襁褓中的孩子的行李,外甥女张素萱外甥女婿李光涛的行李都装上了船。也就是说,他们就要离别羊街八号的老屋与亲人。

本是饯别的聚会,却笼罩着萧瑟的气氛。兄长们对筱蕖的离去,纷纷题赠留别。长兄罗荫芬的《送九妹随院之南京》诗,道不尽离愁别恨和殷殷牵挂:

阿娘逝世万缘枯,姊妹依依聚一庐。

若遇旌轮飘远道,休将离泪洒征途。

……

五哥罗莼芬对罗筱蕖影响最大,别离的感情也最复杂:

……

逯子廉隅重,渊娅宿士通,

静好吟书幌,峥嵘获狱骢,

复原何太速,翰苑还故宫,

京华隔巫峡,相逢梦寐中,

相期梦寐诎千首,珍重临歧酒一盅,

幸有家山能作证,桂轮斜照半江枫。

中央研究院明日还都,九妹小蕖携甥偕行夫子。汽笛机声,顷刻万里,手足分离,百感交集,相对无言,忍泪书此,用系情惆于万一,前途珍重,吾妹勉之。