情随春草绿 缘定山坳间娶在李庄的学者(第5/11页)

素萱光涛成婚礼。他们俩:花好月圆乐未央!

2002年10月,我在李庄采撷口述史料。板栗坳张家的后人多已星散,近处只有张远甫与张伯森两位。论辈分,前者是后者的叔伯;论年龄,后者要长好几岁。10月12日一早,我在宜宾找到张远甫。他是李庄糖厂供销科退休职工,前些年胃癌作了切除手术,当年在外地读书,对板栗坳的事知之不多。为我大老远来访而不能提供更多的材料,他不断自责,决定抱病带我去找张伯森。他说,“伯森一定知情,一是他老者(父亲)当过团总,研究院住的牌坊头就是他家的院子;二是他妹妹张锦云就嫁了研究院的杨志玖。”

有些事仿佛心灵感应。此刻,七十五岁的宜宾工商银行退休人员张伯森独自一人,正坐在家里,静候我们的到来。进屋,落座。张伯森待客不是沏茶,而是拎出一个酒瓶,我们一人面前摆一个酒杯。张远甫是病人不能喝。我不推辞,任他斟个满。他说,喝酒说话才打得开话匣子。我们谁也不动杯子,他就径直往嘴里连倾了两杯。

当时研究院住在板栗坳,新房子、田边上,桂花院都是。我们家只住了一间,其余都腾出来让给他们住。董作宾的办公室在戏园子,他有个助手叫刘渊临,就是这李庄的人,后来跟着去了台湾。当时刘渊临帮董作宾整理甲骨文,敲敲打打,修修补补,也在一台打字机上打字。我常去看,董作宾也教我,后来我还学会了打字。15

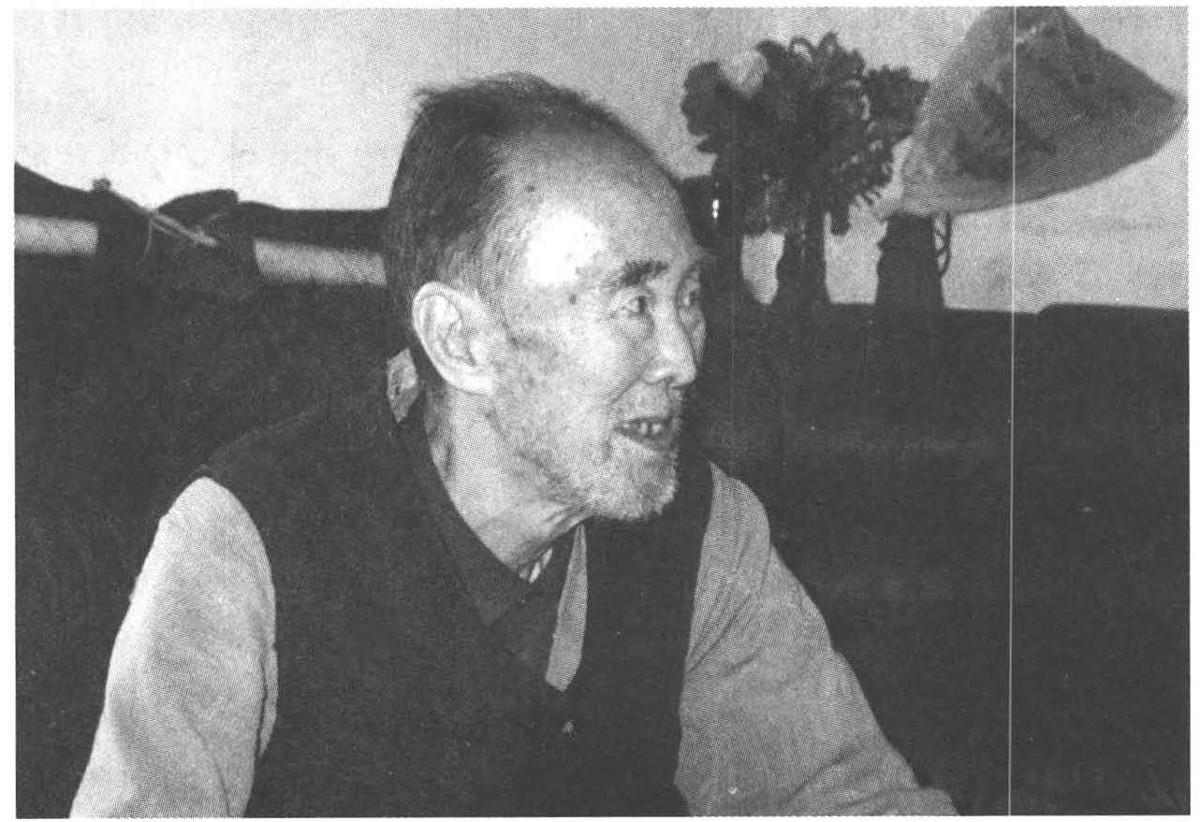

听杨志玖的内兄张伯森讲述往事。

我听来最动情的故事,还是说他妹妹锦云。几杯酒下肚,老人脸上的毛细血管像悄然爬出的小线虫又细又密。他的父亲当过团总。在地方上也是说得起话的人物。一天十二岁的张伯森放学,在一个大堰塘游泳,只会“狗刨骚”,多刨几下手脚就不灵了。父亲正巧经过这里,闭口气栽下去,把儿子顶上岸,自己挣扎了几下,脚下被杂草缠住,又扳几下,再无动静。“我老汉儿是我害的”,张伯森喝着酒,涕泗纵横。

父亲一死,天垮了。家里妈妈、我和一个妹妹。妹妹在南溪女中读书。有人提亲,是我堂妹张素萱,她已经和李光涛结婚,她的介绍人又是我们张家亲戚栗峰小学的教务长罗筱蕖,听素萱介绍,妈妈一口就回绝了。长兄当父。我同意了这门亲事。其实我也没多想,就定下来了。妹妹初中还没毕业就嫁给研究院的杨志玖。16

杨志玖1915年生于山东长山县周村镇一个回族家庭。幼年丧父,家境贫寒,依靠母亲和兄长劳作和借贷,读完了小学、初中。1931年考入山东省济南高级中学,获得县教育局贷金。高中毕业,在全省会考中取得第三名,获得奖金,考入北京大学史学系。卢沟桥事变后,随校迁往长沙、昆明。

张伯森搬出一堆证物。最早的照片是妹妹锦云和杨志玖1947年在天津照的。杨先生意气风发,张锦云小鸟依人;杨先生西服笔挺,锦云头发烫过。那时他们都还年轻,杨志玖三十七八岁,张锦云只十八九岁,谁都不知道未来的命运。

板栗坳每个先生的来龙去脉都很清晰。唯独杨志玖与史语所的关系似觉暖昧。问起这一点,他的内兄张伯森说,他不是研究院的人,研究院请他帮忙编一本书——《朔方备乘》。(讲述或有误,《朔方备乘》系古书,抑或是校注整理?)

之前,我查过相关的资料。对这一段经历,杨志玖这样写道:

1939年9月,我考进北京大学文科研究所。……1941年秋季我毕业之前,傅先生给我来信,问我毕业后的去向。他说,最好留在北大或到史语所来。我那时好幼稚,对个人的前途抱无所谓的态度,竟听从导师姚从吾先生的推荐,到南开大学历史系去,真是太轻率了。

1944年2、3月间,傅先生给我信说“太平洋学会”接到“条子”(蒋介石手谕),要他们写一部《中国边疆史》,该学会又将此任务推给史语所。先生要我去帮他修这部书。我应命前往李庄。因南开不放我,只算借调。我从重庆溯大江而到李庄,又从李庄步行至板栗坳……