山坳上的北大文研所(第4/7页)

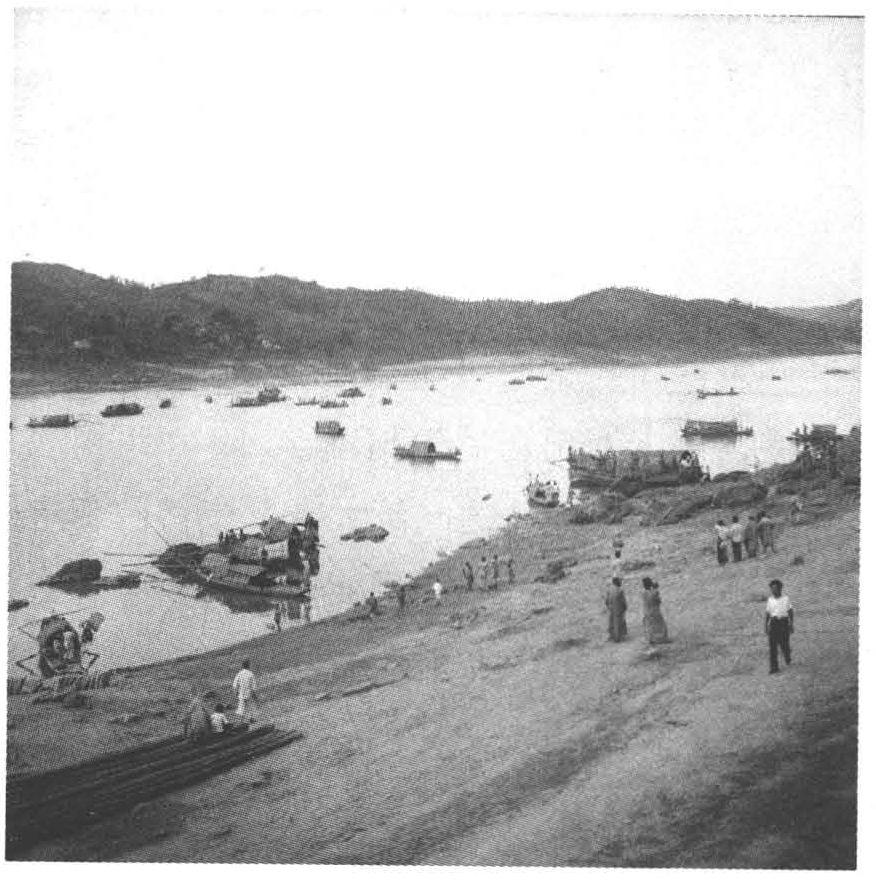

20世纪40年代李庄镇的长江码头。

板栗坳的绿树丛中,掩隐着一座战时中国最好的文科图书馆,一大批学人如蝶恋花、蜂采蜜,含英咀华,日复一日。邓广铭写道:“我跟傅先生去,除了想求得他指导外,还有一个原因,那就是北大、南开、武汉大学南迁,都没有带图书资料去;后方南迁的,只有史语所带了个图书馆,大家都要利用它的图书资料。有了这个便利条件,我就在那里完成了一系列关于宋史的论文、著作。”8

王利器四川大学中文系毕业,恰逢首届全国大学生会考,他的毕业论文《风俗通义校注》得了满分。其时,北大文研所在重庆招生,王利器接到考试通知时已误了考期。他奔赴重庆找到傅斯年。傅先生对他单独考试。当时敌机来袭,王利器第一场英语考试还没完,就躲避轰炸七次。中午,傅斯年招待王利器吃饭时告诉他:“你明天回江津去,敌机滥炸很危险,不要考了。你早就取了,还准备给你中英庚款奖学金。你去昆明,还是去李庄?随你选择。昆明有教师;李庄中央研究院历史语言研究所在那里,有书。”9

王利器到了李庄,成了傅斯年亲自指导的研究生。回忆那段岁月,王利器写道:“李庄,古六同地也。历史语言研究所在离李庄十来里地的板栗坳,北京大学文科研究所在那里设有办事处,由邓广铭先生负责。其时,文科研究所的同学王明、任继愈、马学良、刘念和、逯钦立、胡庆钧、王叔岷、李孝定诸人已在那里。……我和任继愈、马学良、李孝定同住一屋,是书斋和寝室合为一体的,傅先生时常下来检查我们的工作,逐事加以具体指导。”他很感激傅先生的教诲:“我选定《吕氏春秋》为研究题目,采用注疏体来写论文,并取高诱序意,定名为《吕氏春秋比义》。我拿半天来写论文,半天来读书,主要是读我尚未读过的书。史语所藏书丰富,因得纵观群碧楼藏书,并通读了《大藏》和《道藏》。所里定期举行学术报告会,傅先生指定我作一次报告。我遵命作了《“家”、“人”对文》的报告,颇获得傅先生和其他先生的赞许。”10

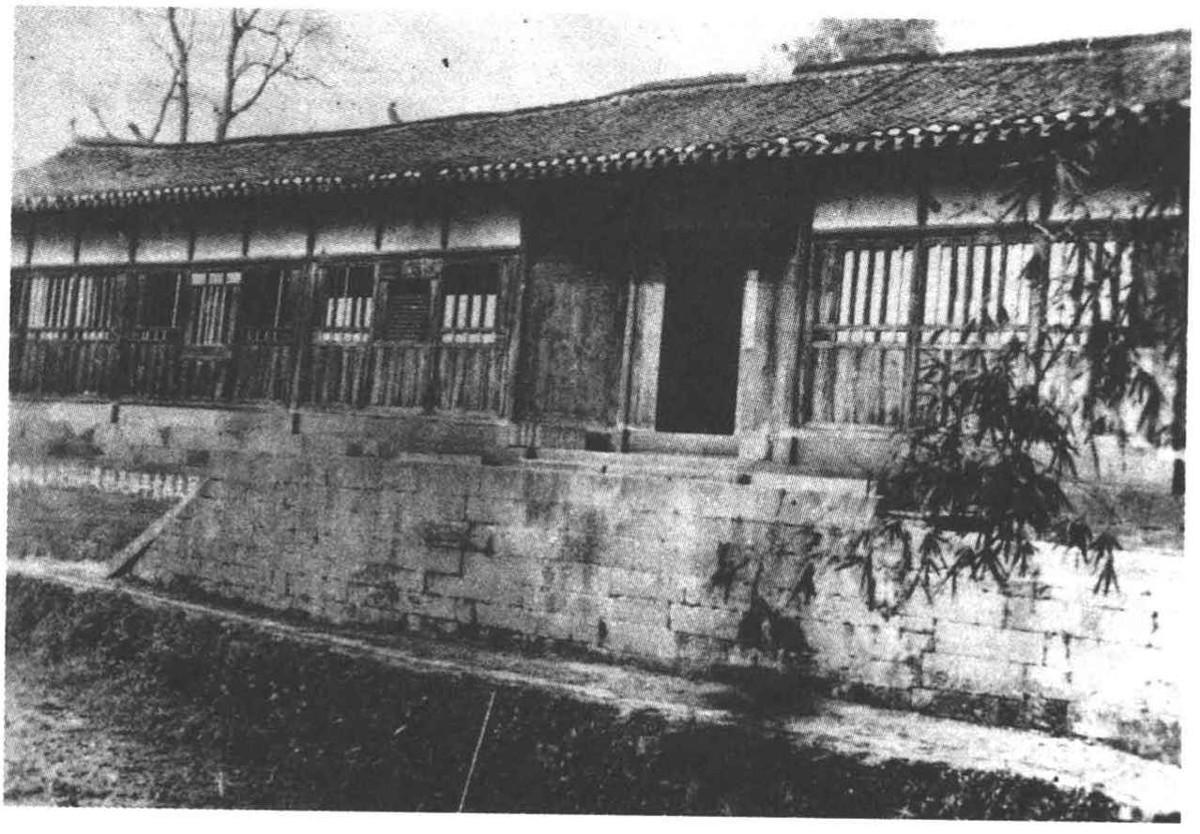

李庄栗峰山庄田边上的史语所图书馆。

1941年6月,西南联大常委会主席梅贻琦、北大文研所副所长郑天挺和教授罗常培从昆明来到板栗坳,参加研究生的论文答辩。罗常培写道:

二十八日下午四点,方桂领我们到田边上参观西文书库,第二组办公室和北京大学文科研究所办事处。北京大学文科研究所的学生留在李庄的有任继愈、马学良、刘念和、李孝定四个人。

马刘两君受李方桂、丁梧梓两先生指导,李君受董彦堂先生指导,李董丁三位先生对他们都很恳切热心。据马君告诉我说,李先生常常因为和他讨论撒尼语里面的问题竟致忘记了吃饭,这真当得起“诲人不倦”四个字。任君研究的题目是“理学探源”,他在这里虽然没有指定的导师,可是治学风气的熏陶,参考图书的方便,都使他受了很大的益处。

这一天听说有空袭警报,但是史语所同人仍然照常工作没受影响,专从这一点来说,就比住在都市里强得多。天还是照样闷热,汗不断地在淌, 中午太阳晒在背上好像火烤一样。11

1941年秋,四川大学中文系毕业的王叔岷得到北大文研所的录取,背一包书、抱一张古琴,兴冲冲赴李庄报到。沿途所见,异常兴奋,抵李庄栗峰,欣然作五古抒怀:

李庄栗峰山庄祠堂。1941年3月31日,徐旭生来此讲学后与史语所同人合影。

宿读李庄书,今向李庄行。

行行八百里,山水路纵横。

秋色澹无际,秋兴转凄清。

适然居得所,山坳屋数楹。

奇书十万卷,随我啖其精。

素琴常在壁,信手陶吾情。