至刚至柔 至情至性傅斯年与家人(第6/8页)

抗战胜利后,傅斯年受师友胡适之托,代理北大校长。1945年11月,昆明西南联大发生学潮,他以校务委员身份前往处理。他在给俞大綵的信中说:“地方当局荒谬绝伦,李宗黄该杀,邱清泉该杀。”“此次惨案,居然告一段落,太不容易。我所办的,除了若干共党及CC外,尚未有责备我者,而称颂我者甚多。”学生运动平息后,美国驻昆明总领事馆在给国务院的报告中也说,“幸好有这样一个人出面,他不是当官的,但有直接的权力处理局势。”25回到北平,饱受劳累和诟骂的傅斯年,被戏称为北大的“功狗”。

1947年,傅斯年高血压病发作,他在妻儿的陪伴下赴美就医。6月26日史语所几乎全部同人到车站相送,弟子陈槃作《送孟真师偕夫人暨公子赴美疗养别后奉怀二律》,诗曰:

江夜照离车,灯昏雨气斜,廿年唯许国,四海未宁家,

衰疾余身患,忧劳与鬓华,平生知遇意,极眼去程赊。

百年新大陆,六月远游踪,今古蟠奇抱,风潮荡此胸,

辞荣同腐鼠,难识故犹龙,送君情如水,后夜满吴淞。

劳榦作《和槃庵(送孟真师偕夫人暨公子赴美奉怀)原韵》,诗云:

北郭送轻车,桓灯照雨斜,天人归独抱,风雨正无家,

倦客常千里,羁身有岁华,瞬看春草绿,不信别程赊。

感激平生意,殷勤望别踪,播迁疑小梦,湖海荡余胸,

大宇平如镜,丛山郁似龙,加餐公自勉,辛苦向吴淞。26

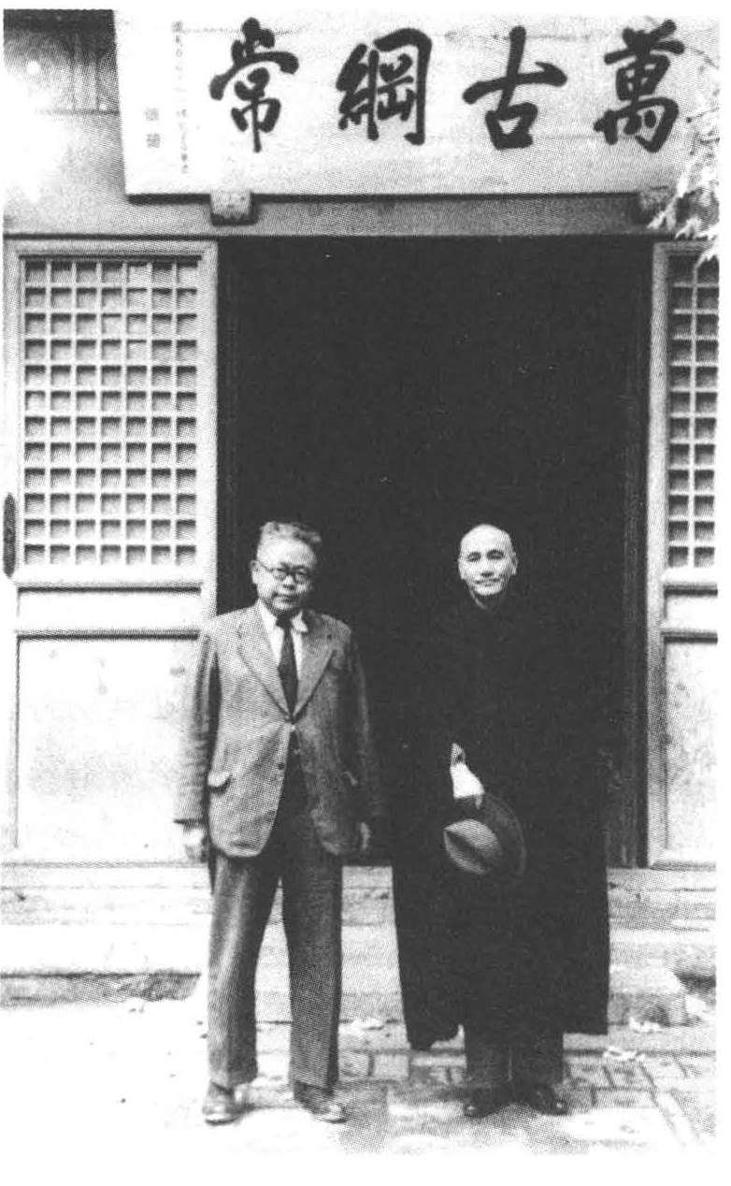

1946年春,蒋介石与傅斯年在北平文丞相祠合影。

送行的队伍中还有“国府教育部”部长朱家骅、“交通部”部长俞大维等。

抵美后,傅斯年先在波士顿伯里罕医院治疗。血压正常后,移居新港静养。1948年夏,稍见好转,傅斯年忽然执意要回国。夫人劝他多疗养一阵。他说:“国内要做的事太多,岂可偷闲而安居异国?”俞大綵自知拗不过他,只好把十三岁的儿子傅仁轨留在美国读中学,托人照顾。临行前,美国医生“坚嘱勿再任行政工作,以免复发”。

1948年8月,夫妇俩回到风雨飘摇的中国。俞大綵回忆:

民国卅七年底,时局日趋紧急,孟真在南京忧心如焚,旧疾复发、血压猛升,加以感时忧国,情绪极劣,随身携带一大瓶安眠药,一旦共军攻入,他便要服毒自尽。正在那几天里,蒋总统命孟真前往台湾,接长台湾大学。孟真本早有决心,以身殉国,但念及设能藉此机会接出困在北平的学人,同去台湾,群策群力,整顿台湾大学,岂不可遂书生报国之志?便决心就台大校长的职务。27

以傅斯年的身体状况,断不能接长台大。他在去世前几天,还对朱家骅说:“你把我害了,台大的事真是多,我吃不消,恐我的命欲断送在台大了!”28俞大綵曾回忆丈夫去世前的情景:

他去世的前夕,是一个寒冷的冬夜,我为他在小书室中升炭盆取暖,他穿着一件厚棉袍伏案写作,我坐在他对面,缝补他的破袜,因为他次日要参加两个会议,我催他早些休息。他搁下笔抬头对我说,他正在为董作宾先生刊行的《大陆杂志》赶写文章,想急于拿到稿费,做一条棉裤。他又说:“你不对我哭穷,我也深知你的困苦,稿费到手后,你快去买几尺粗布,一捆棉花,为我缝一条棉裤,我的腿怕冷,西装裤太薄,不足以御寒。”我一阵心酸,欲哭无泪。

1948年,傅斯年、俞大綵夫妇在美国。

他起身指着壁上的书架说,这些书,还有存于史语所一房间的书,死后要留给儿子,他要请董先生为他制一颗图章,上刻“孟真遗子之书”。29

似是谶语,1950年12月20日下午,傅斯年在列席省参议会,回答参议员质询后,竟一头倒地。当晚11时23分,与世长辞。

傅斯年逝世时,正在美国读中学的傅仁轨,无钱回台奔丧。他给悲痛中的母亲写来一封信,信中写道: