第二章崇祯朝廷(第5/13页)

但暴动群众没能救出周顺昌。他被缇骑押至京师,备受酷刑而死。事后,他的朋友竟然辨认不出他那血肉模糊的遗体。暴动群众也遭到镇压。巡抚毛一鹭报告说“吴人尽反”,将为首的五人逮捕处决。他们的名字及苏州市民为纪念他们而修建的墓冢,成了正义和无畏的象征。许多亲身参加了这次民变的士大夫,则由此而扬名;那些为援救周顺昌而奋勇当先的应社社员,突然发现自己已是天下闻名的人物了。

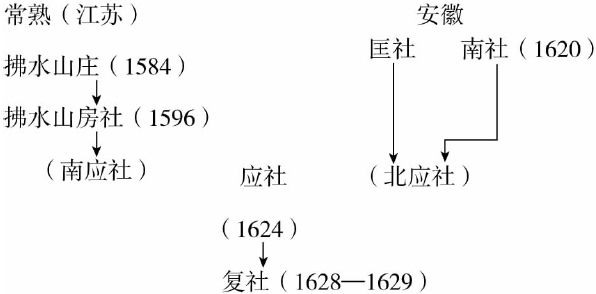

的确,1626年的苏州暴动,意味着应社正从一个文人社团向一种逐渐波及全国的政治运动转变。他们从福建、江西等省吸收了许多成员;1628年,张溥有幸作为恩贡生到北京参加崇祯帝的登基大典,遂在北京建立了应社的支部。第二年,张溥和孙淳又进一步扩大应社的活动。他们发出大量请柬,邀请各地名士至苏州聚会。应邀前来的共有674人,他们同堂宣誓,建立联盟,并将其名称定为复社(见下图)。

复社系统图

张溥之流自认为是承袭了东林党人的衣钵,但在政治上却小心谨慎,不敢越雷池一步。复社的誓约是模仿明太祖的宣言而来的,由若干消极保守的道德禁令组成,如不得背逆道统,不得指斥经典,不可无视圣贤等等。 比誓约的内容更重要的,是这次活动的形式:一群来自全国的文人士大夫公开聚会,填写社员名册,并在张溥发向全国的公告上签名。继1629年的苏州会议后,他们又进一步开展了活动,筹集更多资金,出版新的文集,在有复社成员的各地指定或推举领袖,以协调复社的行动。

比誓约的内容更重要的,是这次活动的形式:一群来自全国的文人士大夫公开聚会,填写社员名册,并在张溥发向全国的公告上签名。继1629年的苏州会议后,他们又进一步开展了活动,筹集更多资金,出版新的文集,在有复社成员的各地指定或推举领袖,以协调复社的行动。

复社虽然代表着一种全新的政治运动,但它只是一种联盟,而非一个政党。社员身份主要体现为每年到江南参加一次会议(1629年在苏州,1630年在南京,1632年又在苏州),而张溥收集的、附在复社公告上的社员名单,仅是会议盛况的记录。复社的成员都在各自原来的文社中继续保留资格和参加活动,并且比他们在以年会为象征的复社中的资格与活动更为直接和积极;也正是由于这些地方文社的广泛存在,复社这一更大的联盟才得以迅速形成。而且,在社员心目中占第一位的,通常仍是其原来所在的核心文社,而不是复社这样的组织。他们只是名义上的复社成员。虽然可以被动员起来围绕某个问题在更高层次上开展活动,但他们主要仍然各自属于当地的文社。

复社中最著名的组织之一是松江几社。该社建于1629年,以当地大户子弟彭宾、周立勋、夏允彝、徐孚远等人为首。其中徐孚远是徐阶的重侄孙,徐阶曾于16世纪60年代任内阁首辅,后来成了江南最大的地主之一,遭到著名改革家海瑞的敌视;徐孚远还是前锦衣卫指挥徐本高的堂兄弟。然而,在思想上对几社影响最大的,是所谓云闲三子——李雯、宋征舆和陈子龙。李雯是该组织的核心人物,而真正的领袖则是陈子龙。1625年,陈子龙曾痛斥魏忠贤的一个党徒,由此在政治上名声大噪。此外,他还是著名的诗人和学者。作为诗人,他推崇古文,曾向艾南英宣布,宁愿追随王世贞,而不愿接受艾氏刻板的怪癖文风。作为学者,他和徐孚远一起编辑了著名的《皇明经世文编》(1638),力图恢复明初盛世的吏治,并将其与传统的儒学价值结合起来,以求振兴明朝的统治。

科举生涯

陈子龙等几社成员之被吸引到复社中来,除了与张溥等复社领袖有共同的基本政治观点以外,还因为由此可获得更多的乡试、会试中举的机会。关于诗文风格体裁的争论,毕竟不全是个人爱好问题。假如周钟、张溥等提倡的古文能成为考官喜爱的文体,擅长古文的复社成员在1630年的南京乡试中就会有更多的成功机会。于是,复社的这届年会被安排在这个可爱的南方城市,且正值应试生员云集之时。

这些考生从南直隶各地一起涌入南京后,便开始体验一种矛盾的生活。一方面,乡试(每三年一次,阴历八月初九开考)之前的准备已经使人精疲力尽;赶考期间,又要在秦淮河北岸潮湿发霉、拥挤不堪的贡院中挨过两天三夜,这更是一种折磨了。蒲松龄曾多次乡试落榜,后以尖刻笔触描述了入闱秀才之“七似”。