第十一章 周濂溪、邵康节(第4/8页)

康节象数之学,受自李之才。程明道所作《邵尧夫先生墓志铭》中,亦言之。李之才则传陈抟之学(见上),谓“之才之传,远有端绪”,即谓此也。

《易·系辞》曰:“易有太极,是生两仪;两仪生四象;四象生八卦;八卦定吉凶;吉凶生大业。”康节之宇宙论,大概即此推衍,而又以图象明之。康节曰:“图虽无文,吾终日言而未尝离乎是。盖天地万物之理,尽在其中矣。”不过所说之图,今本《皇极经世》中皆不载。《宋元学案·百源学案》中所列之图,大概采自《易学启蒙》。其八卦次序之图,以阴阳为两仪;太阳,少阳,太阴,少阴为四象。与《皇极经世·观物篇》所说不合。兹取蔡沈《经世指要》及《宋元学案》中所列诸图,加以《观物篇》所说,以见康节一家之学。

(一)太极与八卦

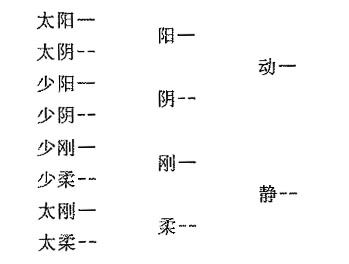

蔡沈《经世指要》中有经世衍易图:

(《性理大全》引)

此图有三层,看第二层(即中层)时,须连第一层(即右层)观之。如“阳”右之“一”,合“动”右之“一”为=,此即阳之象也。“阴”右之--合“动”右之“一”为 ,此即阴之象也。看第三层(即左层)时,须连第二层第一层观之。如第三层“太阳”右之“一”,合第二层“阳”右之“一”,及第一层“动”右之“一”,即为一乾卦

,此即阴之象也。看第三层(即左层)时,须连第二层第一层观之。如第三层“太阳”右之“一”,合第二层“阳”右之“一”,及第一层“动”右之“一”,即为一乾卦 ,乾即太阳之象也。如第三层“太阴”右之“--”,合第二层“阳”右之“--”及第一层“动”右之“一”,即成一兑卦

,乾即太阳之象也。如第三层“太阴”右之“--”,合第二层“阳”右之“--”及第一层“动”右之“一”,即成一兑卦 ,兑即太阴之象也。第三层“少阳”右之“一”,合第二层“阴”右之“--”,及第一层“动”右之“一”,即成一离卦

,兑即太阴之象也。第三层“少阳”右之“一”,合第二层“阴”右之“--”,及第一层“动”右之“一”,即成一离卦 ,离即少阳之象也。如是八卦之次序,乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八。

,离即少阳之象也。如是八卦之次序,乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八。

康节云:

天生于动者也;地生于静者也;一动一静交,而天地之道尽之矣。动之始则阳生焉,动之极则阴生焉;一阴一阳交,而天之用尽之矣。静之始则柔生焉,静之极则刚生焉,一刚一柔交,而地之用尽之矣。动之大者谓之太阳;动之小者谓之少阳;静之大者谓之太阴;静之小者谓之少阴。太阳为日,太阴为月,少阳为星,少阴为辰,日月星辰交,而天之体尽之矣。太柔为水,太刚为火,少柔为土,少刚为石,水火土石交,而地之体尽之矣。(《观物内篇》,《皇极经世》卷十一之上,页一,《道藏》七一八)

太刚,太柔,少刚,少柔,如何生出,此未明言。依康节之逻辑推之,则“动”与“阳”与“刚”之象皆为―;“静”与“阴”与“柔”之象皆为--。合第二层与第一层观之,则见动方面动中有静。故第三层之属于“动”方面者,可以有“静之大者”之“太阴”与“静之小者”之“少阴”。依同理则静方面亦静中有动。对此方面亦可曰:动之大者谓之太刚;动之小者谓之少刚。静之大者谓之太柔;静之小者谓之少柔。

康节亦言“太极”。曰:“道为太极”(《观物外篇》上,同上卷十二之上,页三十六);又曰:“心为太极。”(同上)又曰:

太极既分,两仪立矣。阳下交于阴,阴上交于阳,四象生矣。阳交于阴,阴交于阳,而生天之四象。刚交于柔,柔交于刚,而生地之四象。于是八卦成矣。八卦相错,然后万物生焉。是故一分为二,二分为四,四分为八,八分为十六,十六分为三十二,三十二分为六十四。故曰:分阴分阳,迭用柔刚,易六位而成章也。十分为百,百分为千,千分为万。犹根之有干,干之有枝,枝之有叶。愈大则愈少,愈细则愈繁。合之斯为一,衍之斯为万。是故乾以分之,坤以翕之,震以长之,巽以消之。长则分,分则消,消则翕也。(《观物外篇》)

康节又云:

太极,一也,不动,生二,二则神也。……神生数,数生象,象生器。(观物外篇)下,同上卷十二之下,页二十三)

又云:

太极不动,性也。发则神,神则数,数则象,象则器。器之变复归于神也。(同上)