人类悲歌:切尔诺贝利核事故背后的阴影(第4/6页)

第一天,苏联军方出动110架次直升机,第二天是300架次,在总共近3000架次的飞行中,5000吨沙包和硼酸被倒入了核电站的爆炸缺口,火势被控制住了,温度也降了下来。

很多飞行员一天要飞30架次,然后回来洗澡、进食,之后就开始不断呕吐,皮肤脱落,然后感染上各种辐射病,然后等待他们的,就是死亡。

为了彻底封住核电站,部队最后准备用一块重达35吨的混凝土给核电站“上盖”,为此,专门启用了最新的米–26直升机,并调来了苏联空军最优秀的飞行员之一卡拉佩田来执行任务。

由于吊装高度很低,直升机螺旋桨激起的粉尘包围了卡拉佩田,但他凭借高超的技术,最终圆满完成了任务。

四年后,由于移植骨髓无效,卡拉佩田死于白血病。

7

悲壮的救灾工作,不仅仅发生在空中。

4号核反应堆爆炸中飞起的残片大量散落在3号核反应堆厂房的屋顶上,急需清理,不然后果不堪设想。

但由于充满辐射残片,屋顶上的辐射强度可能超过1万伦琴,怎么办?

一开始,派出的是工作机器人。但无论是苏联国产的,还是德国和日本支援的,当时全世界最先进的工作机器人在高辐射强度的环境下,电路统统出现问题,全部瘫痪。

机器人不行,怎么办?

换活生生的人再上!

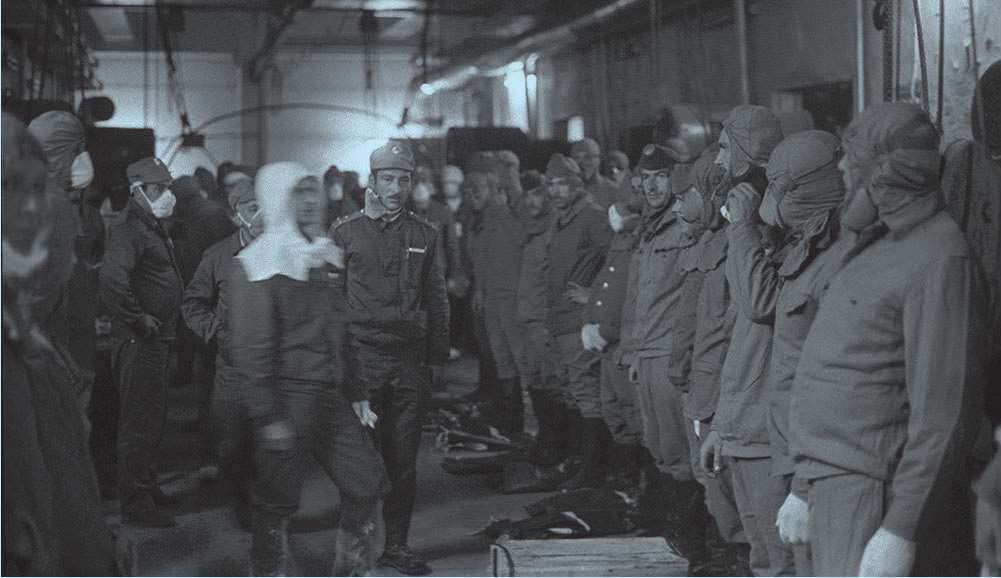

大批20~30岁的苏联后备役军人被调到了事故现场,没有回旋余地,全部穿上30公斤左右的铅服,8人一组,分批上屋顶清扫残片。

他们被称为“生化机器人”。

有人曾回忆自己走上屋顶后的感受:“感觉像是踏上了另一颗行星,一片死寂,你什么声音也听不到。眼睛很痛,嘴里充满了金属味,你磕一下自己的牙齿,根本就感受不到牙齿的存在。”

由于屋顶的辐射太强,上去的每组士兵只能工作40秒左右,就必须换下——这个时间可能只够每个人挥两下铁锹。

即便如此,上去后下来的人依旧表示,“仿佛被吸血鬼吸干了浑身的血一样”。不断有人流鼻血,然后被送往医院。留在现场的士兵,不管原先会不会,只能不停地抽烟——据说香烟的烟粒子能够吸附一些进入肺里的碘同位素,再一起被呼出来,多少能够减少通过空气产生的核沾染。

在那里,一个人平时一小时就可以干完的工作量,需要60个人不停换班来做。

同样的抢险,还发生在切尔诺贝利核电站的地下。

虽然反应炉在地面上的火势已经被控制住,但带着大量辐射物质的灼热岩浆正在不断地往地下渗透。一旦融穿,将会侵入整个地下水系统,届时,苏联大片地区的水源将全部受到影响。

一支1万人的矿工队伍被集结,队伍中的共产党员、共青团员带头先上。

幸存下来的人回忆:“当时我们都觉得是在执行一项光荣使命。”(图片来源:腾讯“图话”)

这支矿工队伍要从3号反应炉那里先下挖12米,然后再向4号反应炉下方挖出一条长达150米的通道,最后再挖一个高2米,宽30米的空间,用来装一套冷却装置。

在温度超过50摄氏度,辐射强度超过每小时1伦琴的地下,1万名矿工开始7×24小时的拼命挖掘。由于下面温度实在太高,工人们根本无法戴呼吸面罩,所以全都脱下了防护设施。有的人只不过喝了一口飘入辐射性沙子的水,没多久就死了。

一个月后,通道完成,但没有安装冷却装置,只是用水泥将4号炉下方完全填充。

苏联官方后来宣称,每名矿工大概吸收了30~60伦琴的辐射,而矿工们宣称自己吸收了超过这个数5倍还不止。

据统计,参加挖掘工作的矿工中的四分之一,最后都在40岁之前死亡。

所有在切尔诺贝利核电站爆炸后参与抢险的军人、矿工、护理人员,他们都有一个共同的名字——“清理人”。

据统计,在这场事故后,苏联政府一共投入了大约50万“清理人”,其中10%都因为受到各种辐射而牺牲——其中还不包括更多数量的终生残疾。

8

在事故发生的7个月后,事故现场基本被清理完毕。

但一场更严峻的斗争却远未结束。