丘吉尔的另一面(第5/6页)

1937年,丘吉尔曾写道:“我不觉得有什么对不住美国印第安人和澳大利亚土著人的地方,我之所以这么觉得,因为事实上,就是一个更强的、更高一等的、更聪明、更智慧的种族,来到这些地方,取代了这些人。”

同年他还写过一篇题为《犹太人如何避免被迫害》的文章,此文在他生前没有发表。文中说:“可能在不知不觉中,他们受的迫害都是自找的,他们经历了许多折磨,可能他们自己也有一部分责任。”

罗斯福曾委婉地建议丘吉尔要从旧的殖民帝国思维中跳出来,而丘吉尔的回应是:“我出任英国首相不是为了主持大英帝国的葬礼。”

但可惜的是,恰恰是在丘吉尔的任内,他目睹了“日不落帝国”彻底分崩离析的全过程(美国在背后也起了不小的作用)。

他再怎样努力或挣扎都是无用的,这不是他一个人能决定的事。

7

“二战”临近尾声时,丘吉尔还经历过他政治生涯的“至暗时刻”。

由于领导英国人民英勇不屈地对抗纳粹德国,丘吉尔不仅在英国,在全世界范围内都拥有了极高的声誉——没有人会怀疑他将在战后连任英国首相。

英国1945年的大选,正值著名的波茨坦会议举行期间。这场会议除公布了《波茨坦公告》,还留下了令人哭笑不得的一幕:在会议前半阶段,代表英国来和斯大林与杜鲁门讨论战后世界秩序的,是丘吉尔。会开到一半,丘吉尔满怀信心地回国参加大选去了。

那本来是一个就像孙大圣说一句“俺去去就来”的场景。

但丘吉尔没有回来。因为在那场选举中,觉得自己稳操胜券的丘吉尔被英国人民选了下去,工党候选人艾德礼取代了他的位置。

在那场竞选中,丘吉尔在他引以为豪的演讲中犯了一个致命的错误:他把竞争对手工党形容为“可能会寻求像盖世太保那样的统治方式”——这种比喻让英国民众听了非常不舒服,他们认为丘吉尔还活在“二战”中。

于是,波茨坦会议的后半段,是艾德礼代表英国来开的。

波茨坦会议前期的丘吉尔、杜鲁门和斯大林

波茨坦会议后期的艾德礼、杜鲁门和斯大林

英国人民觉得,论强硬和勇气,非丘吉尔莫属,但论战后的重建与和平时期的治国理政,他们对丘吉尔缺乏信心。

对这样的结果,丘吉尔固然失落,倒也表现得很大度,他引用了希腊作家普鲁塔克那句著名的话:“对他们的伟大人物忘恩负义,是伟大民族的标志。”

当然,在1951年,丘吉尔卷土重来,重新夺回了首相之位——没有人能让丘吉尔屈服或放弃。

但是,丘吉尔那时候已经77岁了,很多人都认为他应该颐养天年,但丘吉尔不这么认为。有一次,他问一名年轻人:“知道我为什么会从政吗?”年轻人诚惶诚恐地摇头。“虚荣!一切都是为了该死的虚荣心!”丘吉尔直言不讳地说。

在1955年遭遇了第二次中风之后,丘吉尔被迫让出首相之位。事实上,在他这次中风之后,英国政府就已经开始安排他的葬礼了。按照英国女王的旨意,丘吉尔的葬礼一定要风风光光。

但谁也没想到,当时已经81岁的丘吉尔又顽强地活了十年,以至有人开玩笑:“丘吉尔一直活着,指定好给他抬棺的人却一个个死去了。”

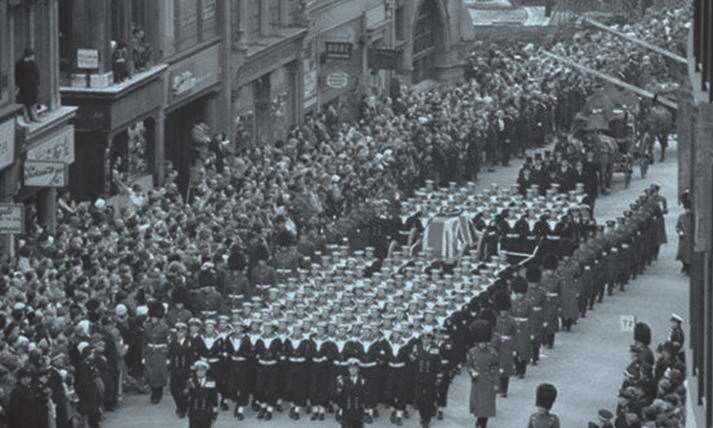

1965年1月30日,英国为丘吉尔举行国葬

1965年1月24日,丘吉尔在又一次中风中溘然长逝,享年91岁——他的父亲也是死于中风,且死于70年前的1月24日。

法国总统戴高乐得知丘吉尔的死讯之后说了一句话:“英国将不再是一个伟大的帝国。”

或许,首相丘吉尔就是大英帝国的最后一个目击证人。

馒头说

这并不是一篇“黑”丘吉尔的文章。只是因为大家对丘吉尔的各种英雄事迹都比较熟悉了,所以我就说说他的一些侧面。

其实,那么多的“侧面”结合起来,展现的还是丘吉尔心境最底层的性格:固执,执念,永不服输,理想主义。

这种性格,有些通过他的所言所行展现在了台前——尤其是通过“二战”这个巨大的舞台,他鲜明的性格为世人所熟知,乃至被欣赏和崇拜。