第三章 莫扎特和共济会:纳粹的难题(第5/8页)

考虑到第三帝国时期造就的在制作和上演方式上极为保守的态度,提出上演《魔笛》的剧院不愿打破传统,给这样一部经典保留剧目做出激进的新诠释,也就可以理解了。做出激进诠释,就会冒着被严厉整肃的危险,被指控为在德国的歌剧院里仍然保留着魏玛共和国时期的现代主义美学。杜伊斯堡歌剧院(Duisburg Opera)在1936年雇用贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)的合作者卡斯帕·内厄(Casper Neher)来设计《魔笛》新制作的舞台布景时,显然就遭到这样的批评。内厄试图让歌剧不和童话、魔法产生联系,就采用了风格化的、客观的设计。根据在《音乐》杂志上为这次演出撰写乐评的沃尔夫冈·施坦奈克(Wolfgang Steinecke)的评论,这种处理手法最终造成一次被误导的戏剧实验,未能“尊重”莫扎特歌剧所内在包含的“永恒价值”和“真正受欢迎的效果”。[120]

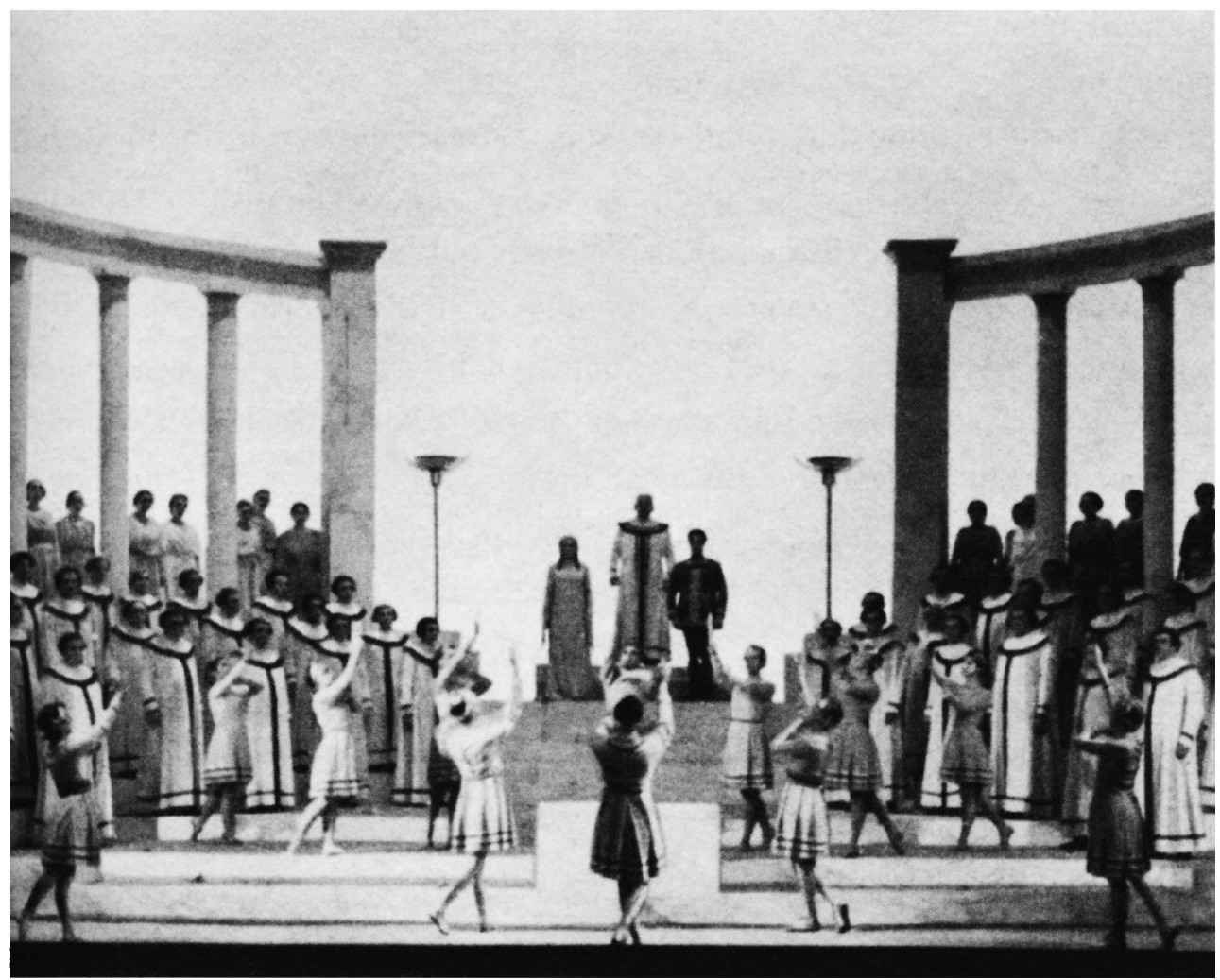

1938年9月柏林市民歌剧院(Berliner Volksoper)的制作,其争议程度不亚于杜伊斯堡制作,但原因不同。这个制作试图用北欧国家社会主义背景重新诠释这部歌剧。制作人卡尔·莫勒(Carlr Möller)和舞台设计瓦尔特·库伯努斯(Walter Kubberuss)决定呈现一个无时间性的诠释,去掉了所有与共济会和埃及的关联。尽管莫诺斯塔托斯(Monostatos)被刻画成一个邪恶而偏离正途的摩尔人,他的奴隶则被表现成雅利安人;有关联的台词,如“噢,伊西斯和奥西利斯”(O Isis und Osiris)则从席卡内德的文本中被删除。由于该剧院和罗伯特·莱伊(Robert Ley)的德意志劳工阵线(Deutsche Arbeitsfront)关系密切,并以高度政治化的剧目和制作为荣,我们可能会想,这样一种激进的处理会获得高调的认可。但是,弗里茨·施泰格(Fritz Stege)在为《音乐时报》撰写该制作的评论时,却保持怀疑。他指出追求这种诠释所造成的问题,质问让歌剧的内容脱离其时间和地理关联是否真的能够加强其永恒的品质。这种完全空想式的构思和其对立面——由魏玛时期克罗尔歌剧院(Kroll Opera)的诸多实验所代表的“客观化”——所面临的艺术风险并无区别。[121]

4.莫扎特《魔笛》,柏林市民歌剧院1938年9月制作。制作人卡尔·莫勒和 舞台设计瓦尔特·库伯努斯呈现了一个国家社会主义的重新诠释,在这个场景中特别表现为人群恭迎萨拉斯特罗时举起的右 臂。

帝国戏剧顾问莱纳·施洛瑟非常重视施泰格等批评家的否定意见,觉得有必要强调希特勒1937年纽伦堡演说中所划下的红线。1938年10月27日,他发表一份下达全德各歌剧院的声明,指出他对柏林市民歌剧院制作的否定。他的目的是警告想要跟随其脚步的其他歌剧院:

近来出现了越来越多的努力和令人遗憾的尝试,想去掉莫扎特《魔笛》中的埃及和共济会元素。这不仅是不必要的,也是一个危险的策略。莫扎特的《魔笛》属于这样一类作品,其音乐价值所获评价之高,扎根于德国灵魂之深,使其剧本并无与之匹敌的分量,而其剧本的奇特之处——这才是决定性的因素——观剧公众则鲜有觉察。与此同时,只要不改变本剧作为如上述之德国艺术创作经典作品之特性,我们不应该禁止创新制作的想法。[122]

巧合的是,柏林市民歌剧院的《魔笛》不是德国首都在1938—1939乐季唯一的新制作。12月,国家歌剧院的一个很不一样的制作揭幕,制作人是古斯塔夫·格林德根斯(Gustav Gründgens),由赫伯特·冯·卡拉扬(Herbert von Karajan)指挥。格林德根斯的处理手法,灵感来自哑剧的特点和莫扎特的剧本作者席卡内德在维也纳维登区剧院(Theater an der Wieden)所一手培植的所谓“机械喜剧”(machine comedy)。因此,这个制作中有一些壮观的特效,如响声震天的雷鸣机,由机械控制的一条蟒蛇和一头巨象。与此同时,格林德根斯和舞台设计人特劳戈特·缪勒(Traugott Müller)并未试图掩盖歌剧中的埃及和共济会元素。[123]柏林的第三家歌剧院德意志歌剧院(Deutsches Opernhaus)紧随市民歌剧院和国家歌剧院,在1939年2月推出了它的新制作。在这个版本中,制作人亚历山大·达纳尔斯(Alexander d’Arnals)有意将这部歌剧放置在早期浪漫主义的历史背景中。达纳尔斯的制作最显著的特征是重现了卡尔·弗里德里希·辛克尔(Karl Friedrich Schinkel)著名的几何形舞台设计,这一设计最早可追溯到1815年该歌剧在柏林的演出。